第10回 いしかわ生物多様性カフェ(3/27)アンケート結果

データを示すだけで特に分析はしていません。

一般参加者数:22名

回答者数:16名

回答率:72.7%

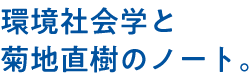

①年齢(回答数16)

10代:6.3%(1名)、20代:18.8%(3名)、30代:0.0%(0名)、40代:12.5%(2名)、50代:18.8%(3名)、60代:31.3%(5名)、70代以上:12.5%(2名)

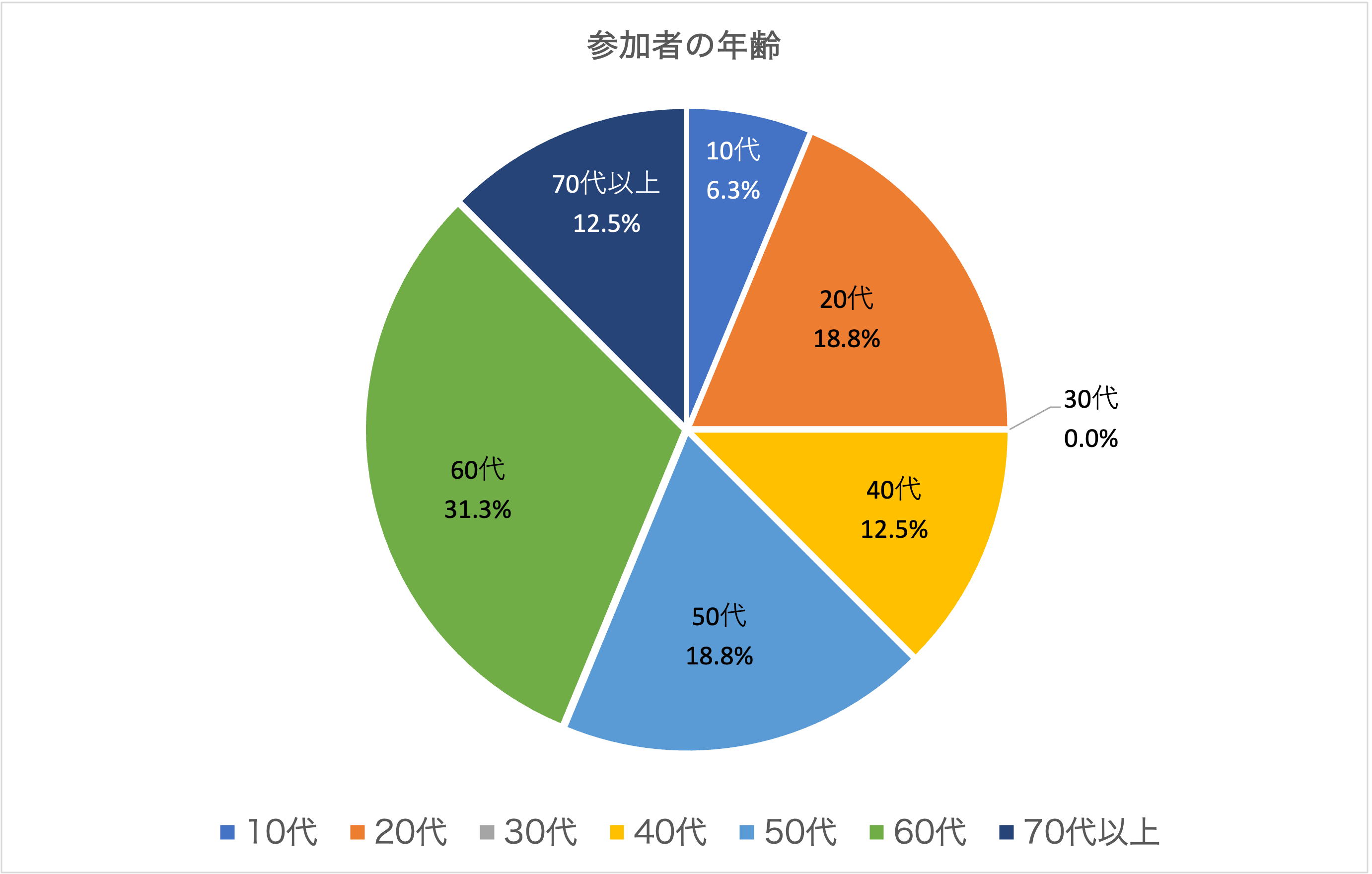

②性別(回答数16)

男性:50.0%(8名)、女性:50.5%(8名)

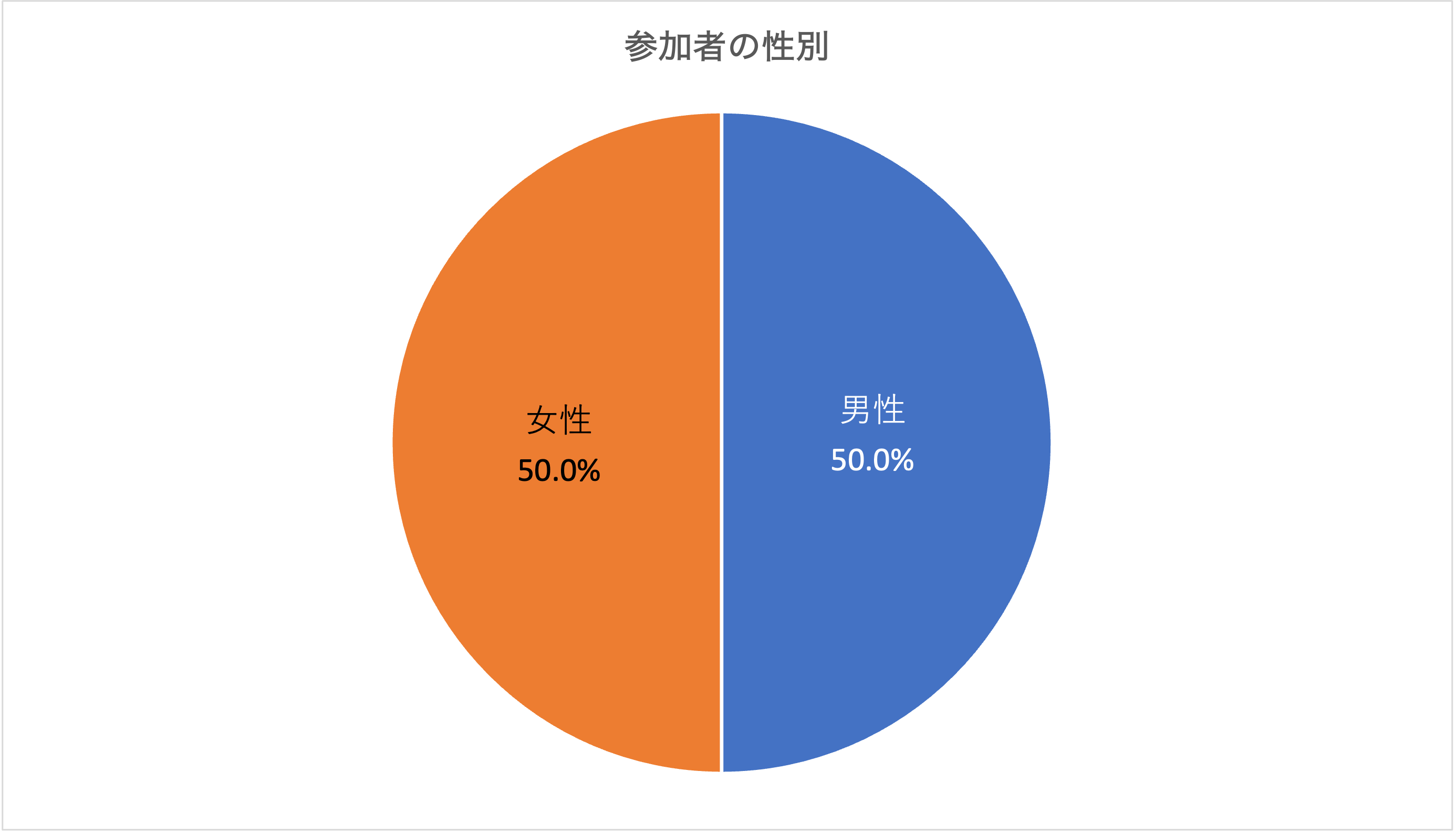

③職業(回答数16)

会社員:6.3%(1名)、公務員:6.3%(1名)、教員:6.3%(1名)、自営業:6.3%(1名)、主婦/主夫:12.5%(2名)、パート/アルバイト:12.5%(2名)、学生:25.0%(4名)、無職:18.8%(3名)、その他:6.3%(1名)

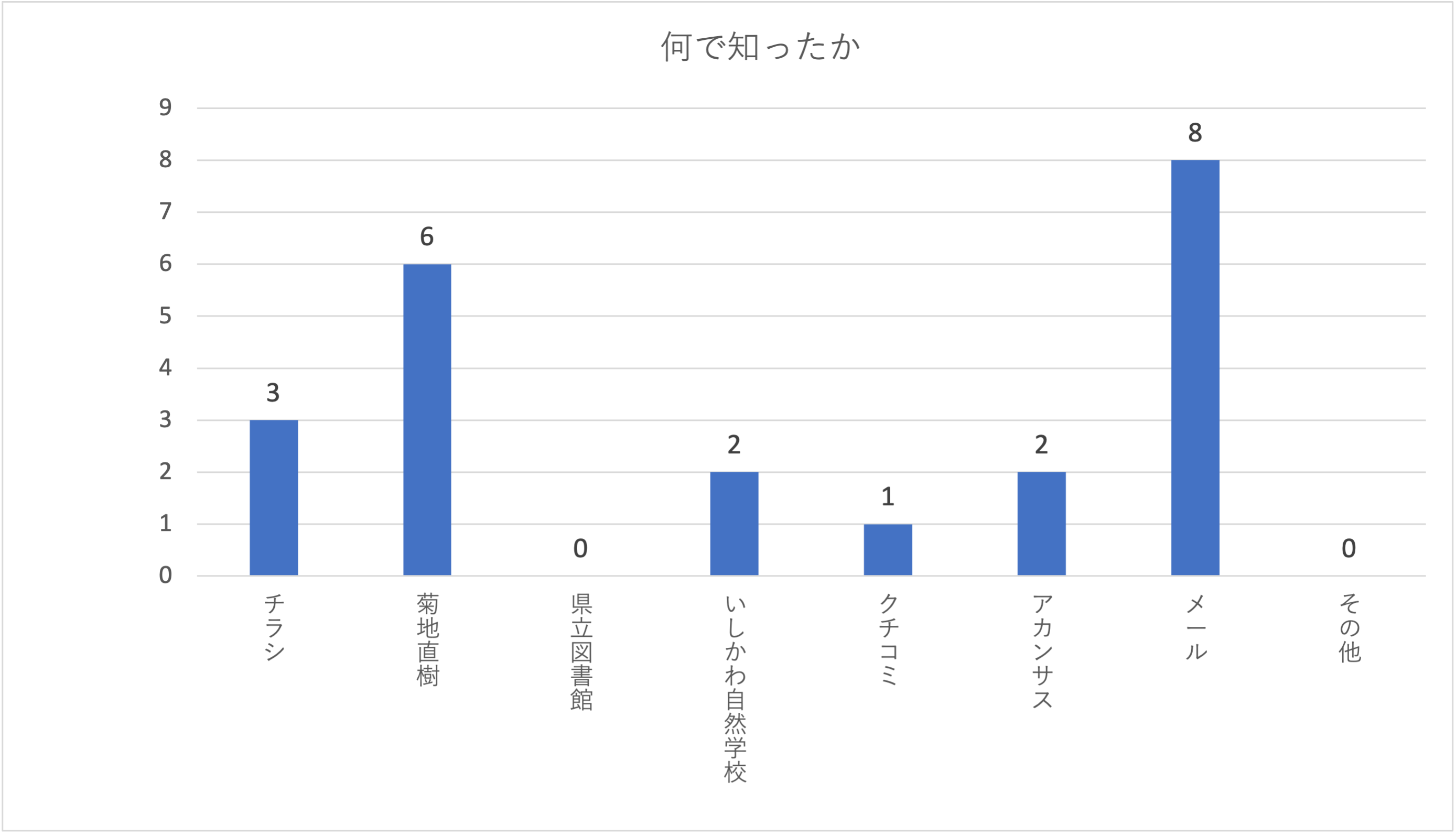

④カフェのことを知った情報源(複数回答)

チラシが18.8%(3名)、菊地直樹のサイト/フェイスブックが37.6%(6名)、県立図書館が0.0%(0名)、いしかわ自然学校が12.5%(2名)、クチコミ6.3%(1名)、金沢大学のアカンサスポータルが12.5%(2名)、ダイレクトメールが43.8%(7名)、その他が6.3%(1名)でした。

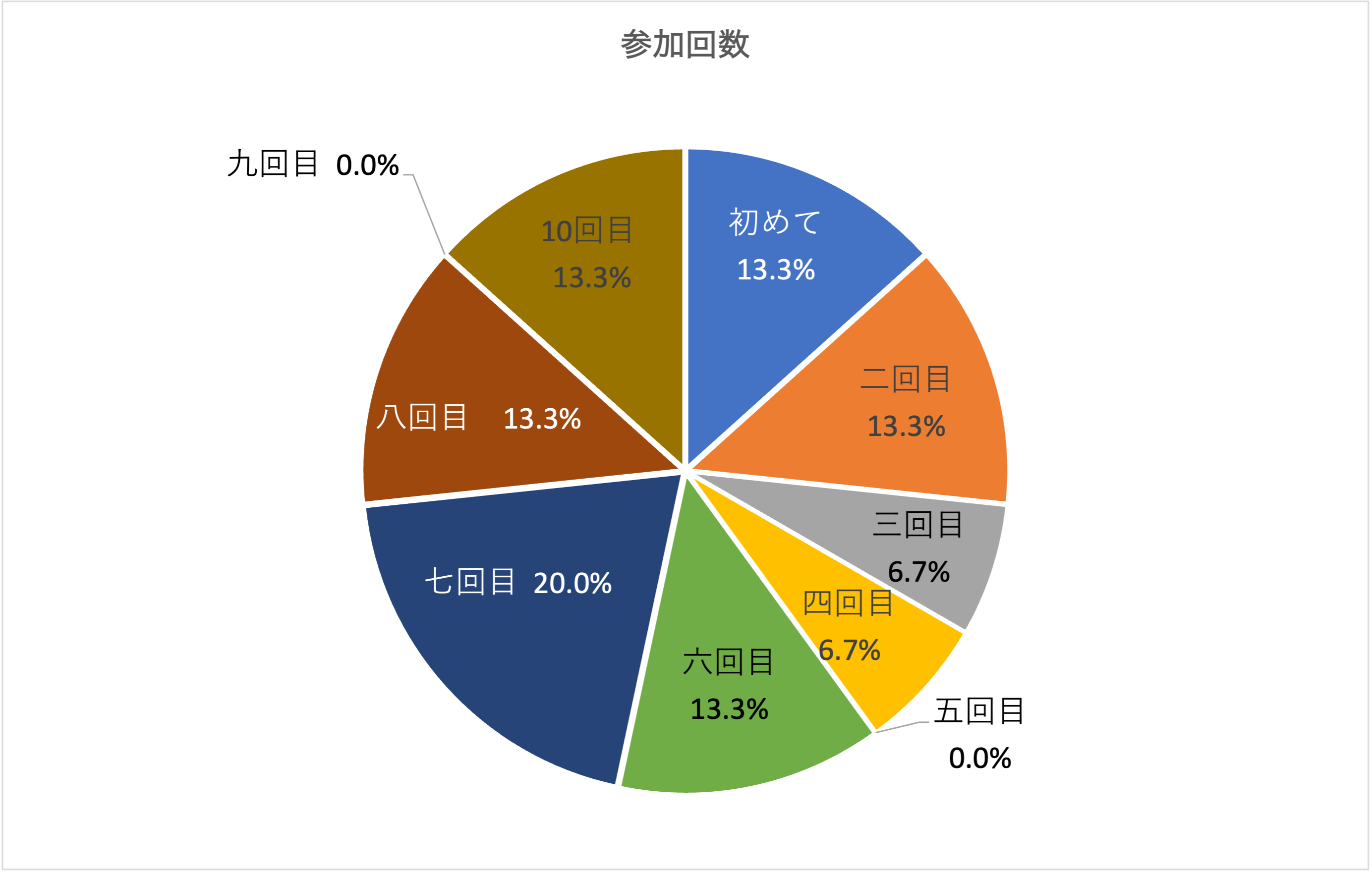

⑤参加回数(回答数15)

初めてが13.3%(2名)、二回目が13.3%(2名)、三回目が6.7%(1名)、四回目が6.7%(1名)、五回目が0.0%(0名)、六回目が13.3%(2名)、七回目が20.0%(3名)、八回目が13.3%(2名)、九回目が0.0%(1名)、十回目が13.3%(2名)でした。

でした。

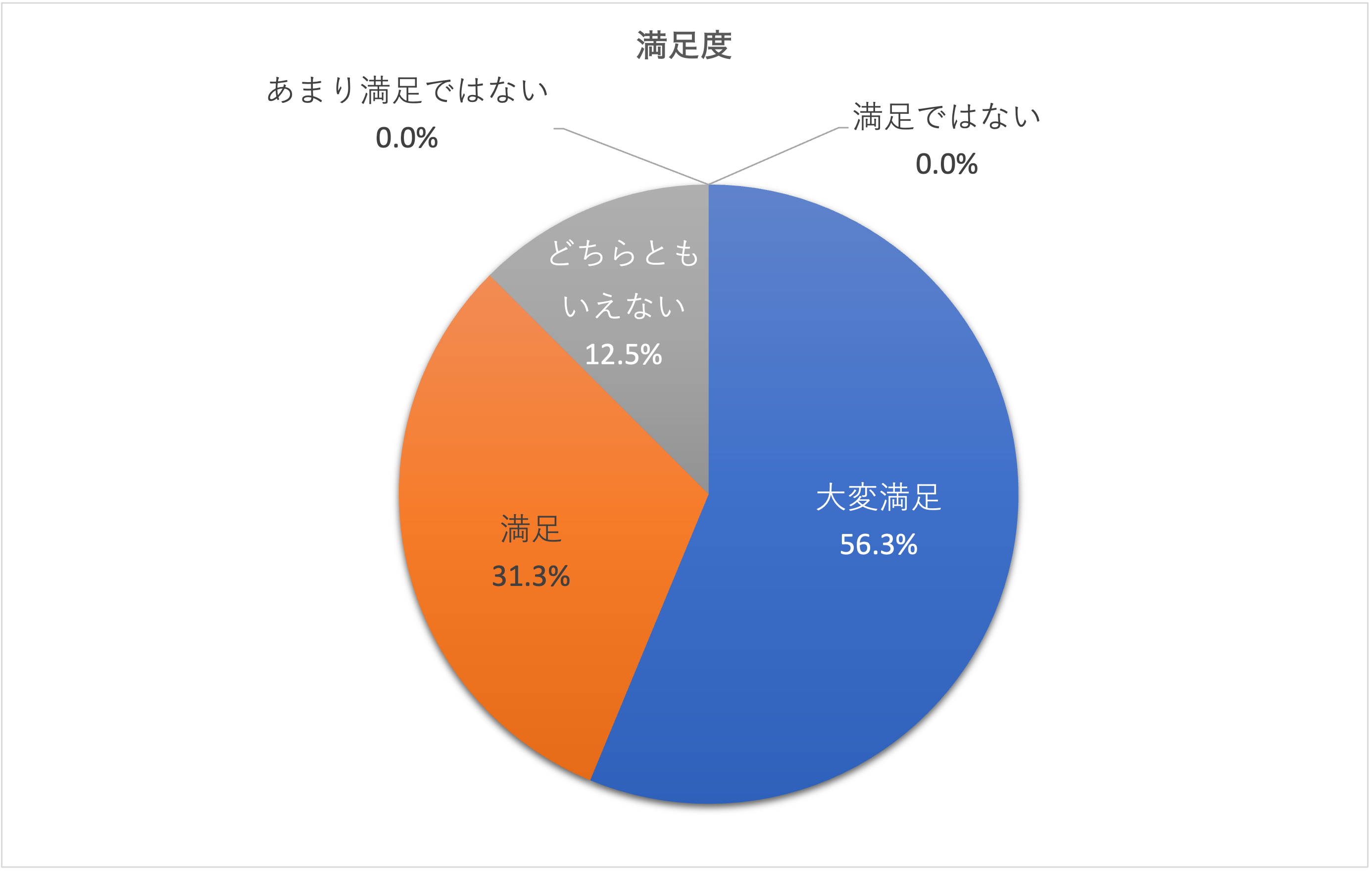

⑥満足度(回答数16)

大変満足:56.3%(9名)、満足:31.3%(5名)、どちらともいえない12.5%(2名)、あまり満足ではない:0.0%(0名)、満足ではない:0.0%(0人)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・里山の自然観察会からわかること。親たちや子どもたちの環境の意識づけられて、身近な田圃や水辺に興味が湧いてくるのはとても良いです。野村先生の写真とお話がわかりやすくて、虫は苦手ですが、種類の多さに興味を持ちました。水たまりが必要なことも知りました。

・ゲストの方のお話も、参加者の方の質問も、どちらも大変興味深かったです。

・ため池の生き物について、いろいろ勉強になりました。トキに優しい「冬みず田んぼ」の話も面白かったです。

・里山や里海での自然に対する働きかけが生物の多様性に大きく寄与していたという話を具体的な事例で知ることができ、理解が進んだ。

・内容はよかったです。「現状はちょっと暗い」と改めて感じた。

・生物調査の写真を見て、石川の生物多様性の高さを改めて感じた。

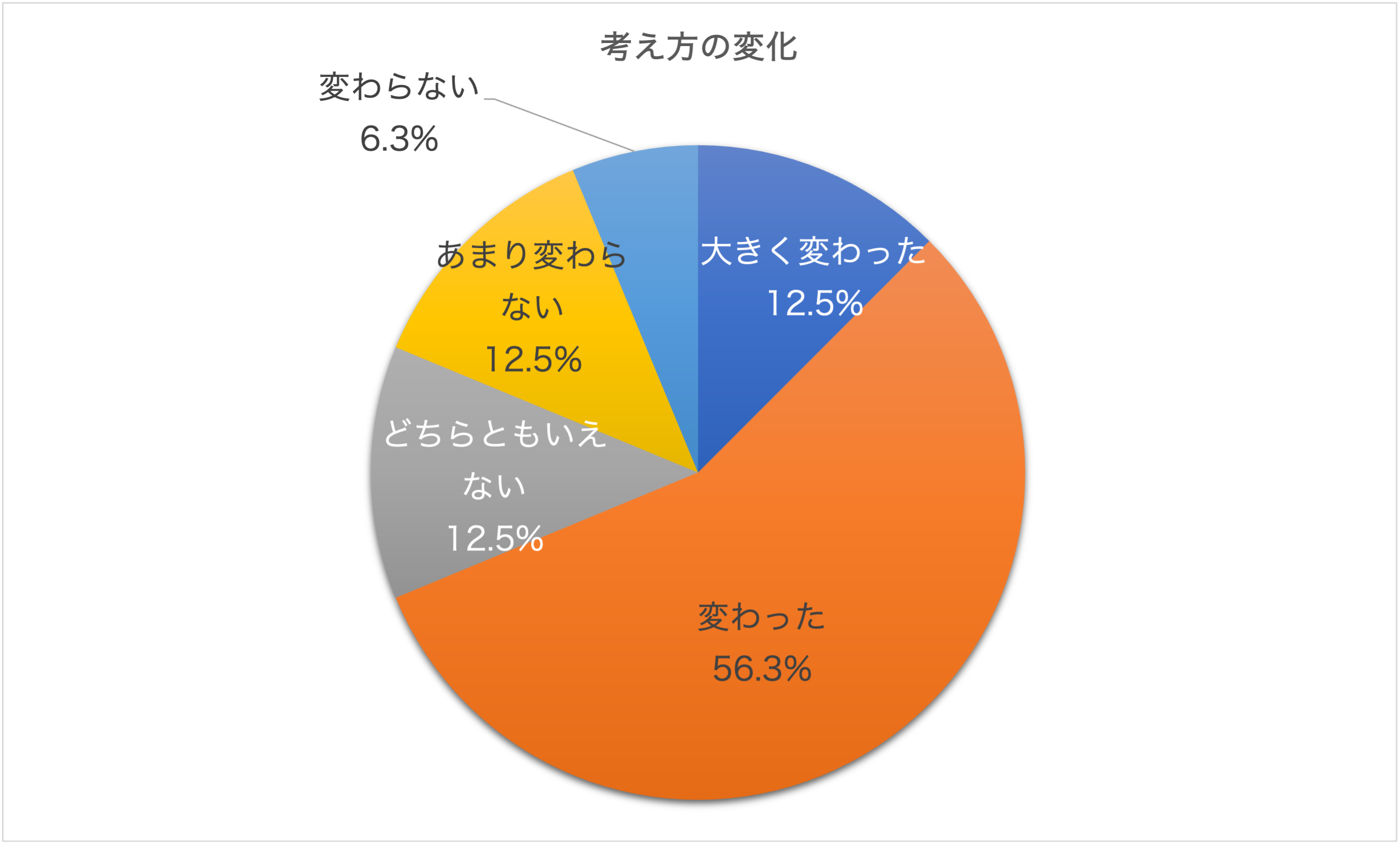

⑦参加して生物多様性と人の暮らしについて、考え方は変わりましたか(回答数16)

大きく変わった:12.5%(2名)、変わった:56.3%(9名)、どちらともいえない:12.5%(2名)、あまり変わらない:12.5%(2名)、変わらない:6.3%(1名)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・人の手が継続的にかかわることで、生き物たちもそのサイクルに合わせて生きている。みな共生できる。減少していることは悲しいことです。カフェに参加して、鳥の飛ぶ姿、虫、花、毎日のニュースに出てくる生き物など、よく目にとまるようになりました。

・手遅れ感がひしひしと・・・

・生き物調査を通して、水の中の生き物から水質がきれいか汚れているかを判断することが勉強になりました。

・以前から思っていたことと野村さんのお話が重なることが多いと感じたため。

・染まりました

・生態系と調和した人の暮らしとは、ということが非常に考えさせられた。

・①環境が多様だと生物も多様になる・・・②4つの危機の話③自然に対する働きかけ④もっと自然に目を向けよう⑤人間活動や開発による危機

・ゆっくり考える時間となっています。

・市民と専門家との意見の食い違いに対する新たな視点が得られた。

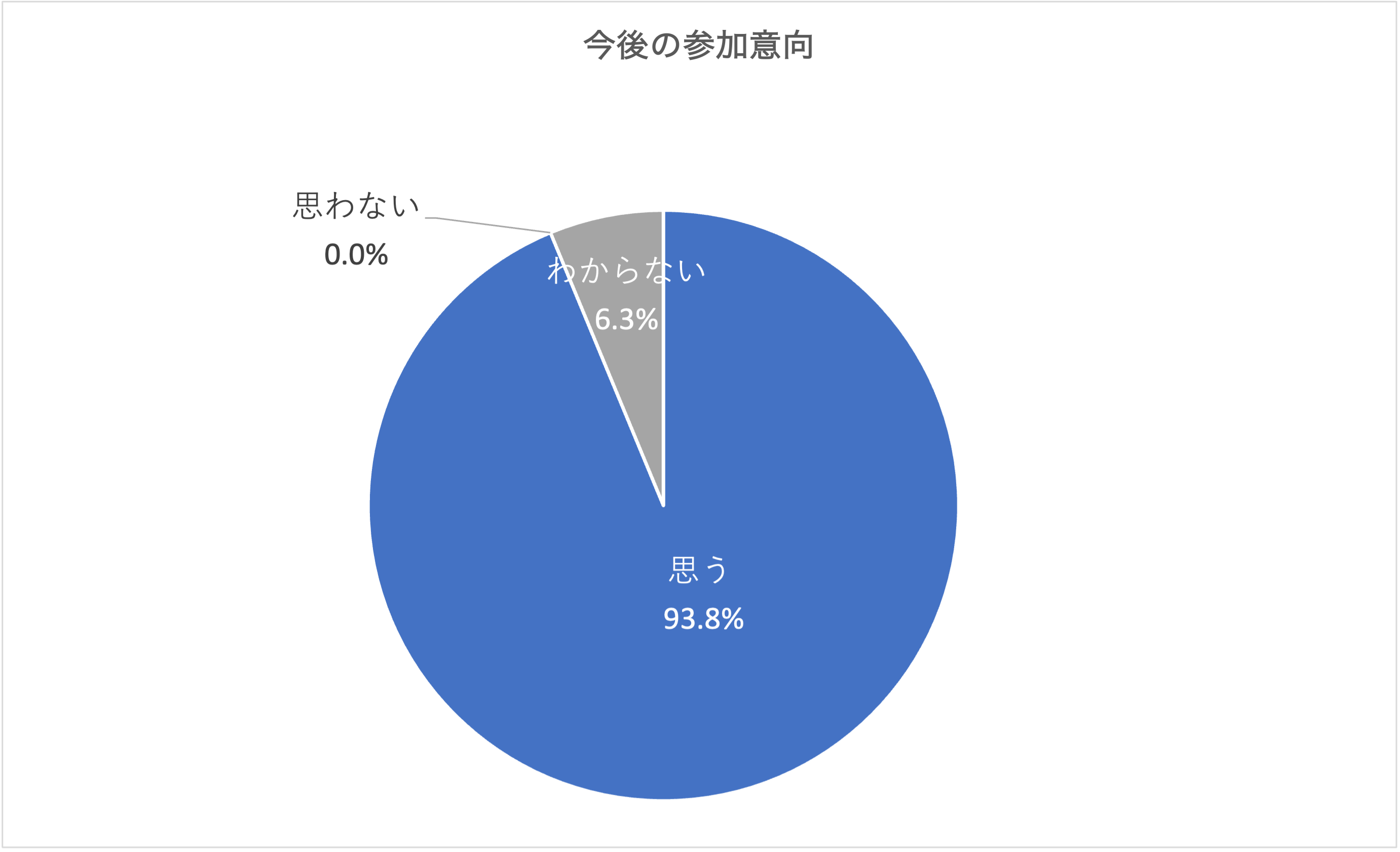

⑧今後も参加したいと思いますか(回答数16)

参加したいと思う93.8%(15名)、思わない:0.0%(0名)、わからない:6.3%(1名)

⑨興味があるテーマ

・人も生き物たちも運命共同体。山火事などで森林消失が心配です。山の仕事や林業関係の方のお話も聞いてみたい。人工的な公園よりビオトープや観察会が出来るような場所を増やす活動はもっと増やせる?田んぼの復活が先?

・気候変動と生態系の関係など。

・生物多様性と環境教育。

・里山里海の未来。何か希望の持てる形で。

・里山で生活している野生生物

・国内外来種関連

・里山

・狩猟

・トキ

⑩全体としての感想として、以下の声が寄せられました。

・外来種の問題は、もう少し掘り下げたほうが望ましい。

・アカトンボやカエルの水田利用サイクル。水溜りにそんなにたくさんの生き物やレッドデータのものまでいるのは感動ですね。お写真が美しくて虫も大丈夫でした。観察会で虫の名前に花の名前1つでも覚えて、身近な自然とそこに生きる生物たちのことを考え、大切に思う気持ちが養われるなと思いました。(データ化、見える化、伝える方法。皆で考えたいですね)+たのしさ。

・生物らしいお話を聞けて楽しかったです。活用法・・・ゲンゴロウネイル

・いわゆる「一般」の人々の生物多様性への意識をどう高めていけば良いのか、ゲストの方とフロアでやりとりがありましたが、自分自身、研究の中で「一般市民の科学への興味関心向上」についての論考を読むことが多く、比較しながらとても興味深く拝聴しました。今回もありがとうございました。

・変化の速さ。速すぎだと思いました。人間はダメですね。なんか行動しないと。ありがとうございました。

・一般市民と生物多様性の保全とのつながりを深めるためには、ストーリー性がある発信や地域のシンボルとなる存在を創り出すことが大切だと思います。

・外来種の立ち位置をどう考えるか。

・非常にためになるお話で、参加してよかったと心から思いました。行政や学校関係のアプローチの必要性をとても感じています。自分も自然調査の時に今回の内容を行かせたらと思います。

・里山と生物多様性、里山のあり方に最も興味がありましたので、とても良い時間になりました。ありがとうございます。

・質疑応答は楽しかったです。上記①〜⑤など、考えさせられました。赤とんぼがいなくなったのはなぜだろう?農薬?

・まさに「豊かな里山」で育ちました。次世代に向けて、どう出来るのだろうか!

・生物調査によって環境への関心を高めることができそうだと思い、生物調査イベントに参加したいと思った。

・田んぼの大切さについて再認しました。