第七回 いしかわ生物多様性カフェアンケート結果

データを示すだけで特に分析はしていません。

一般参加者数:26名

回答者数:24名

回答率:87.5%

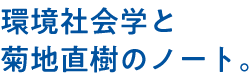

①年齢(回答数21)

10代:14.3%(3名)、20代:14.3%(3名)、30代:0.0%(0名)、40代:33.3%(7名)、50代:28.6%(6名)、60代:4.8%(1名)、70代以上:4.8%(1名)

10代と20代の参加者が半数でした。

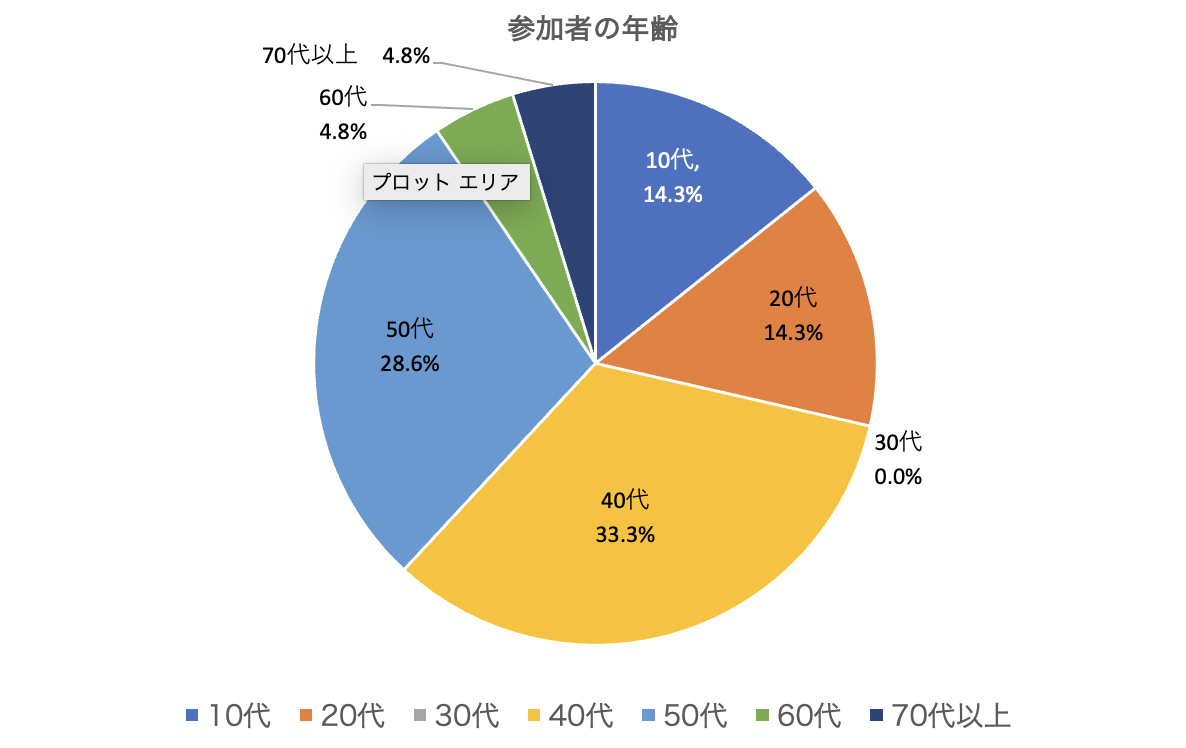

②性別(回答数21)

男性:47.6%(10名)、女性:52.4%(11名)

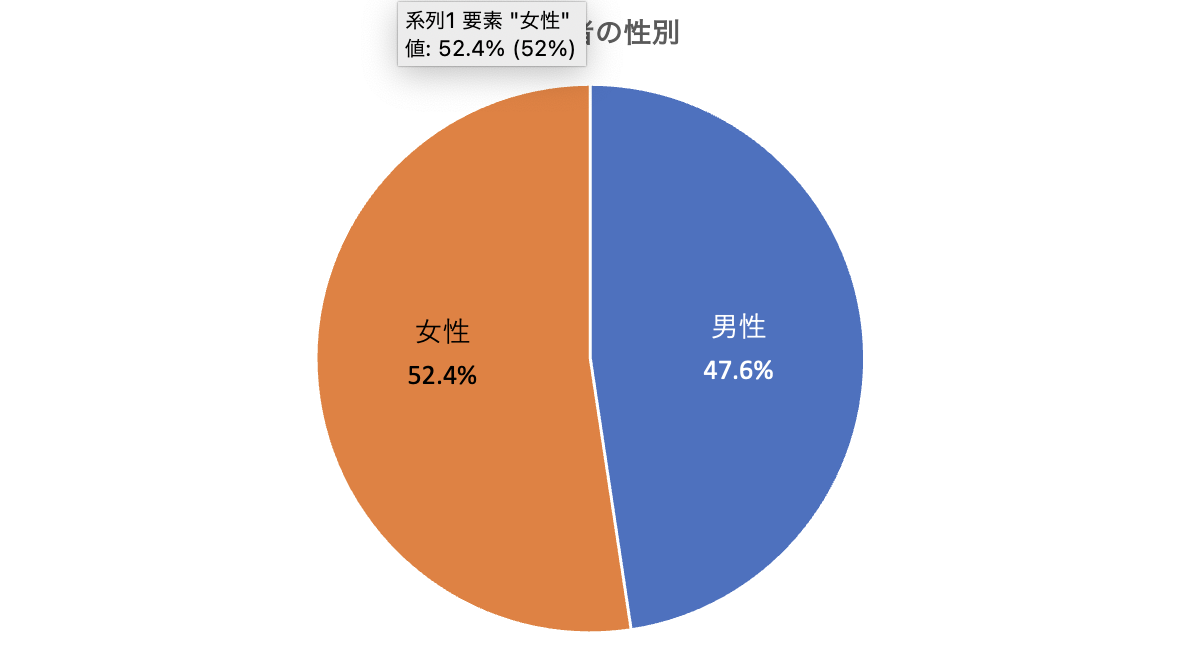

③職業(回答数22)

会社員:22.7%(5名)、公務員:22.7%(5名)、教員:4.5%(1名)、自営業:9.1%(2名)、主婦/主夫:0.0%(0名)、パート/アルバイト:4.5%(1名)、学生:22.7%(5名)、無職:13.6%(3名)、その他:0.0%(0名)

学生が半数でした。

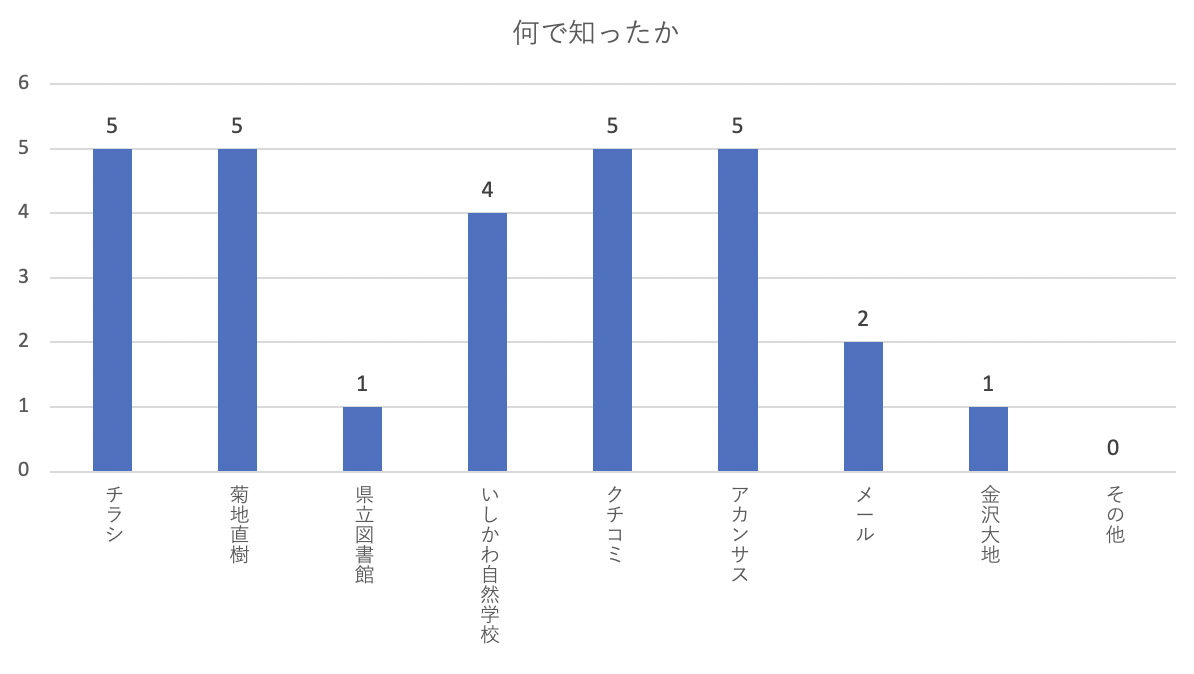

④カフェのことを知った情報源(複数回答)

チラシが22.7%(5名)、菊地直樹のサイト/フェイスブックが22.7%(5名)、県立図書館が4.5%(1名)、いしかわ自然学校が18.2%(4名)、クチコミ22.7%(5名)、金沢大学のアカンサスポータルが22.7%(5名)、ダイレクトメールが9.1%(2名)、金沢大地が4.5%(1名)その他が0.0%(0名)でした。

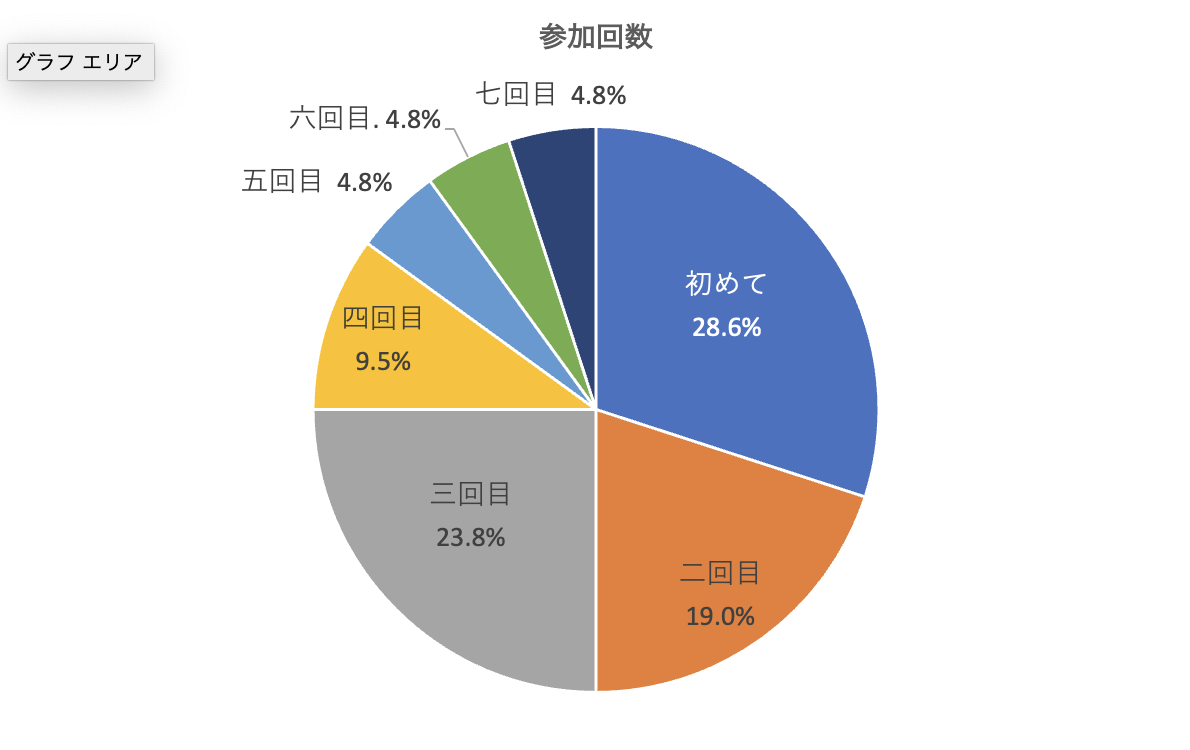

⑤参加回数(回答数20)

初めてが28.6%(6名)、二回目が19.0%(4名)、三回目が23.8%(5名)、四回目が9.5%(2名)、五回目が4.8%(1名)、六回目が4.8%(1名)、七回目が4.8%(1名)でした。

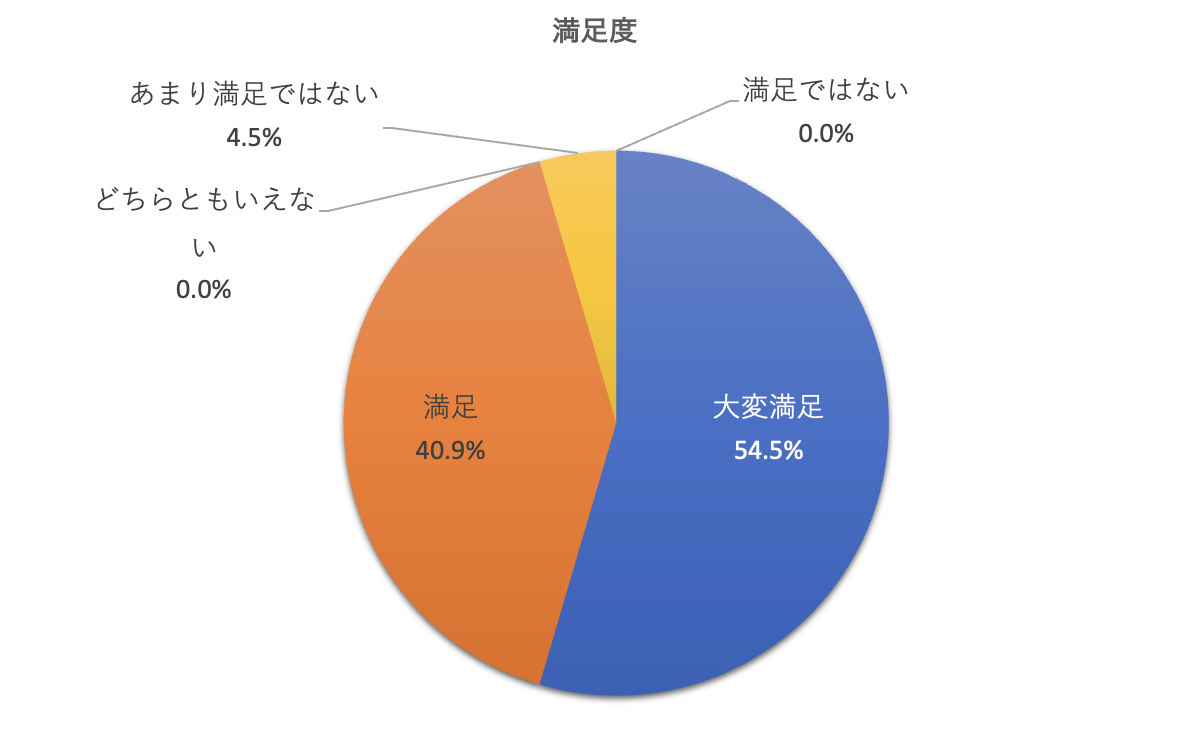

⑥満足度(回答数22)

大変満足:54.5%(12名)、満足:40.9%(9名)、どちらともいえない:0.0%(0名)、あまり満足ではない:4.5%(1名)、満足ではない:0.0%(0人)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・貴重な機会をどうもありがとうございます!

・政府の政策や井村さんが農業をする上で意識していることを知れ、知識が広がったため。

石川県にコウノトリ!知らなかったのでスゴク驚き嬉しかった。井村さんの話も幅広く興味深かったが、質問・意見を出す人達の話も色々で、それぞれ異なった視点からの話がたくさんきけてよかった。

・井村氏の熱意に触れられた。感動しました。

・話題提供の内容はとても面白かったが、途中から話の軸がわからなくなったり、情報が多く疑問が残る点が気になった。

・金沢大地さんの取り組み素晴らしいと思います。コウノトリそしてトキ、生き物と生産者がうるおう!30by30保護地域をつくる。もっと多くの方に注目されることを願います。

・井村さんのお話がとても貴重なものでした。窒素過多になっているという事を初めて知りました。コウノトリのライブ配信は、仕事中、PCの隅に映してよく見ていました。かわいいですね。

・農業の視点で能登の今後を考える機会になった。

・農業と生物多様性について、気づきや学びが多かったです。

・有機農業を楽しく、コウノトリと絡ませながら営んでいることに農業の未来を感じた。

・SDGs起業の話、そして企業の社会貢献活動を聞いてとても興味深く感じました。

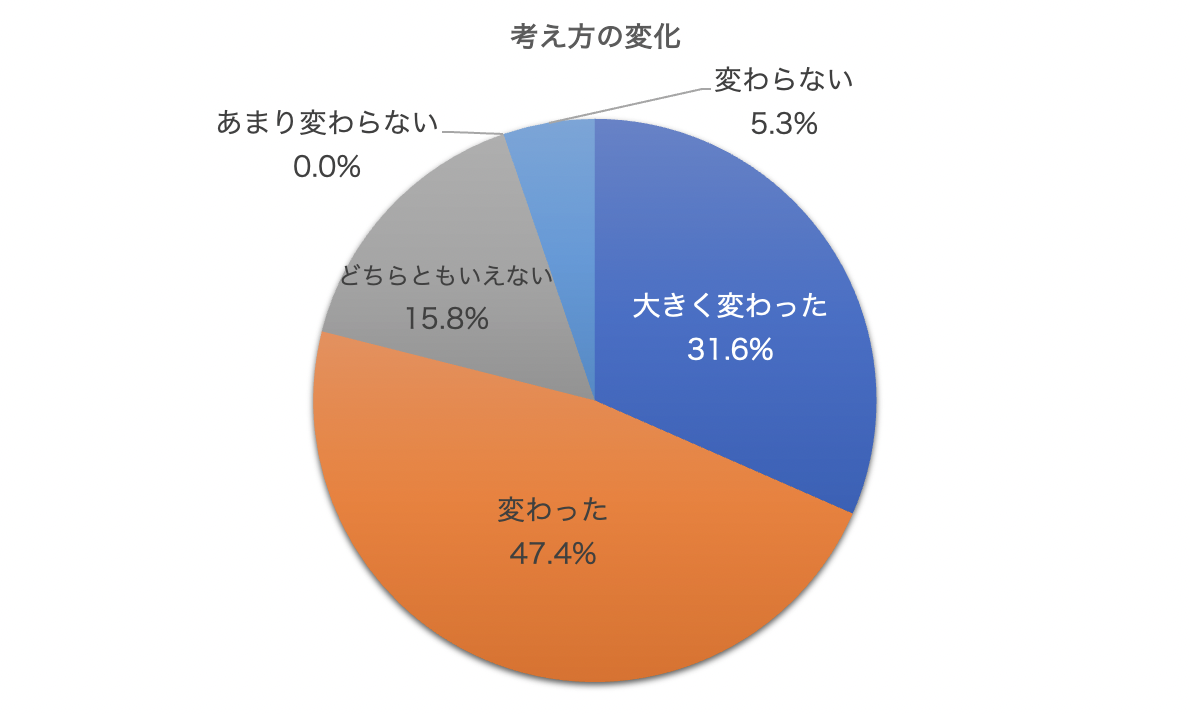

⑦参加して生物多様性と人の暮らしについて、考え方は変わりましたか(回答数19)

大きく変わった:31.6%(6名)、変わった:47.4%(9名)、どちらともいえない:15.8%(3名)、あまり変わらない:0.0%(0名)、変わらない:5.3%(1名)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・生産性も重要であることがわかったため。

・生物多様性を評価する基準。従来は単なる指標的なものととられていた。

現実と理想のギャップへの考えが大きく変わった。生産者の立場から見た時に消費者へその価値を認めてもらうかもギャップを埋める一つの手法となり得ると感じた。

・生き物=農業=有機による自然環境保全=私たちの健康→循環していってほしい。

・いろんな話を聞けたので、多様性の幅が広がりました。ちょっと目線が変わったので、これから考え方も変わりそうな気がしています。

・農地に関わる色々な方のご意見が聞けてよかったです。

・これまでも生物多様性について重要と思っており、ボランティア活動もしてきたので、今後も継続していこうと思う。

・幼い頃の生物との触れ合い経験は、有機農業の理念と通じるものがあります。有機農業は、人と自然の密接なつながりを大切にし、生物多様性にも大変重要だと思います。

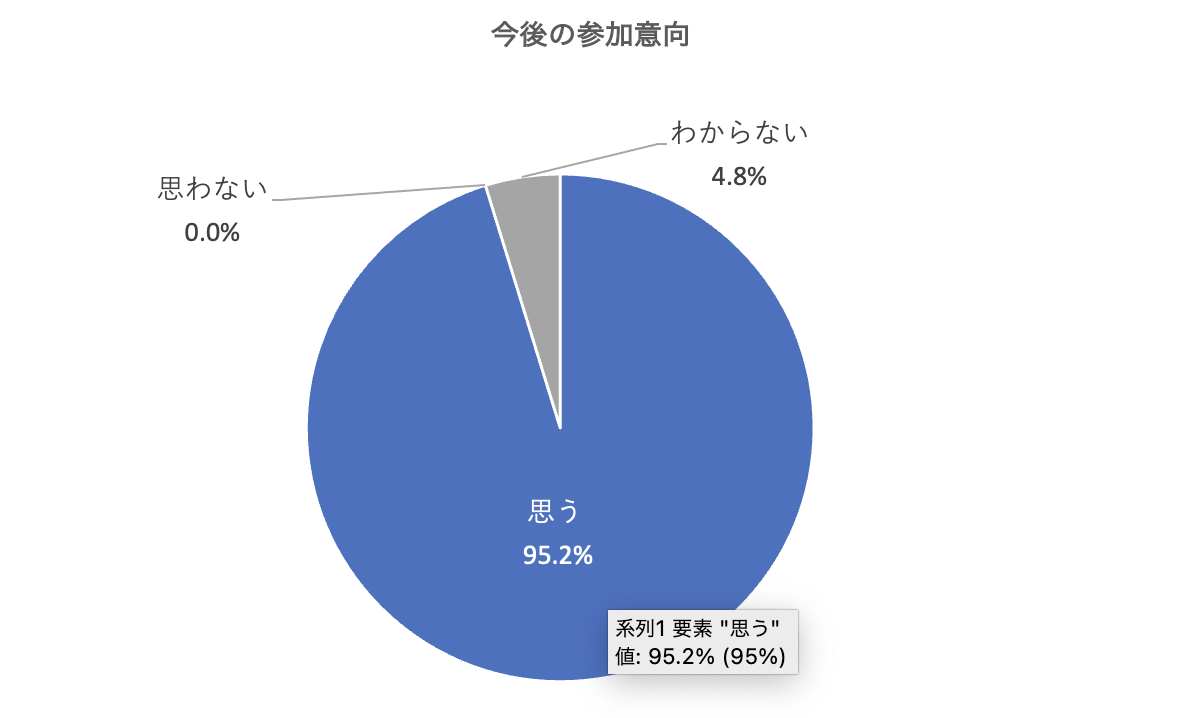

⑧今後も参加したいと思いますか(回答数21)

参加したいと思う:95.2%(20名)、思わない:0.0%(0名)、わからない:4.8%(1名)

⑨興味があるテーマ

・能登の里山再生

・生物が生きやすい街づくり(石垣とか風通しとか)

・絶滅する生物との共存

・里山の現状

・気候変動のこれから。と私たちにできること。

・獣害と生活・暮らしへの関わり。再野生化(再自然化)。消費者への共感。

・人を含めた自然の生き物の未来。人が手を加えた土地の自然生物生態系と人が耕作放棄してされてしまった後の生物の生態系の変異、再野性化はありえる?

・生物多様性と畜産

・獣害、ジビエ

・里山といきもの、クマ。

・地球温暖化対策、環境問題など。

・法律、農業、生物、歴史、心理学

・生物多様性と観光、生物多様性と地域知(ローカルナレッジ)。

・外来生物問題

⑩全体としての感想として、以下の声が寄せられました。

・色々な意見が聞けて有意義でした。

・多分野の考え方を知る機会になりました。ありがとうございました。

・金曜夜のこの時間帯に参加されている方々がとても熱心で、農業を自分ゴトとして考えていらっしゃることがわかって感激しました。

・初めての参加でしたが、色々考えさせていただけるテーマでした。

・地元の耕作放棄地をどのように継承していくかを考えるきっかけとなりました。自分の関心が農業の生産だけに向いていることが分かって、消費者や流通、生態系も考えていかなければいけないと分かりました。そのように考えると農業が難しい職業であるのだなと思いました。

・大規模農家(農業体?)の有機農業。27年前によくぞ!コウノトリの飛来、営巣、ヒナ誕生とスゴイインパクトで全世界に知ってもらいたいです!

・生きものが身近な環境で育った方のお話は、とても興味深かった。

・参加してよかった!

・消費者の手元に商品が届くまでの背景を理解すること、伝えることが今後農業を生業として維持するために重要だと感じた。

・有機農法、農薬を使わない生産という安易な事しか知りませんでした。自然のつながり、長い時間の努力、1000年産業。

・ローカルで考えるだけでなく、日本全体でどのような社会(自然も含めた)を築いていくのか、考えるべきなのだと思いました。その話ができてよかったです。

・おにぎり最高でした!ごちそうさまでした。駅で買います!

・参加できてよかったです。ありがとうございました。

・ためになるお話を聞けてよかったです。

・放送されることのない会で参加したかったです。何も知らなかったので。大学生や一般(働いている人/いない人)が参加して、皆で向上できるボランティア活動兼地域貢献を生物多様性のグループでしてみたいです。

・欧米では有機農業は「富裕層向け」というイメージがあります。貧困層には手が届きにくいという現実があり、こういう問題を解決することは必要だと思います。