第二回いしかわ生物多様性カフェと妖怪ワークショップを開催します

第二回いしかわ生物多様性カフェと妖怪ワークショップを開催します。

詳しくは、いしかわ生物多様性カフェのページをご覧ください。

第二回いしかわ生物多様性カフェと妖怪ワークショップを開催します。

詳しくは、いしかわ生物多様性カフェのページをご覧ください。

第一回いしかわ生物多様性カフェ記録を公開しました。

当日の様子とアンケートの結果を報告しています。

アイコンをクリックしてください。

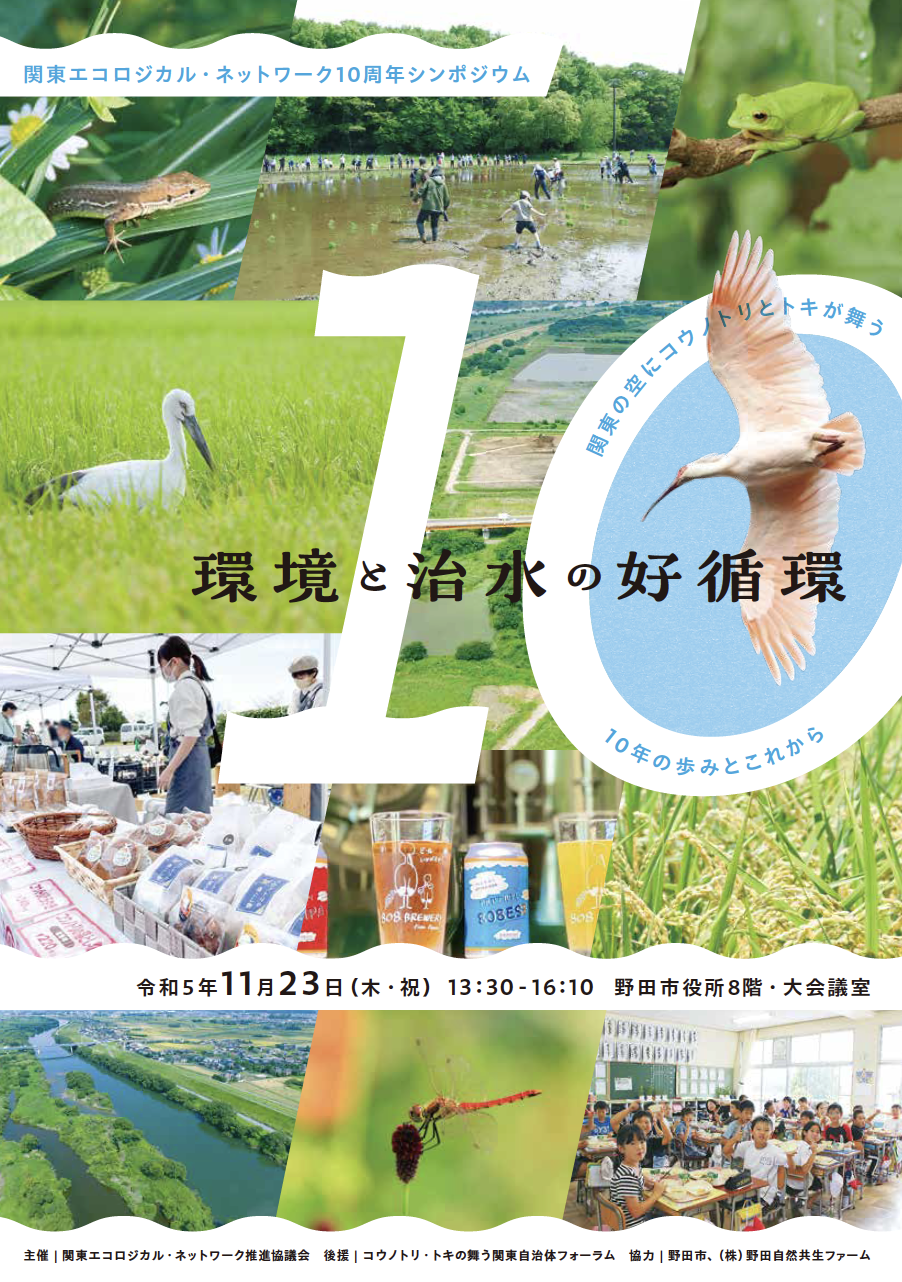

関東エコロジカル・ネットワーク10周年シンポジウム

「関東の空にコウノトリとトキが舞う 環境と治水の好循環 10年のあゆみとこれから」

パネルディスカッション「河川を基軸とした生態系ネットワークによる魅力ある地域づくり」

開催日時:2023年11月23日(木)13:30~16:10

会場:千葉県野田市役所8階・大会議室

参加申込は以下から

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000864719.pdf

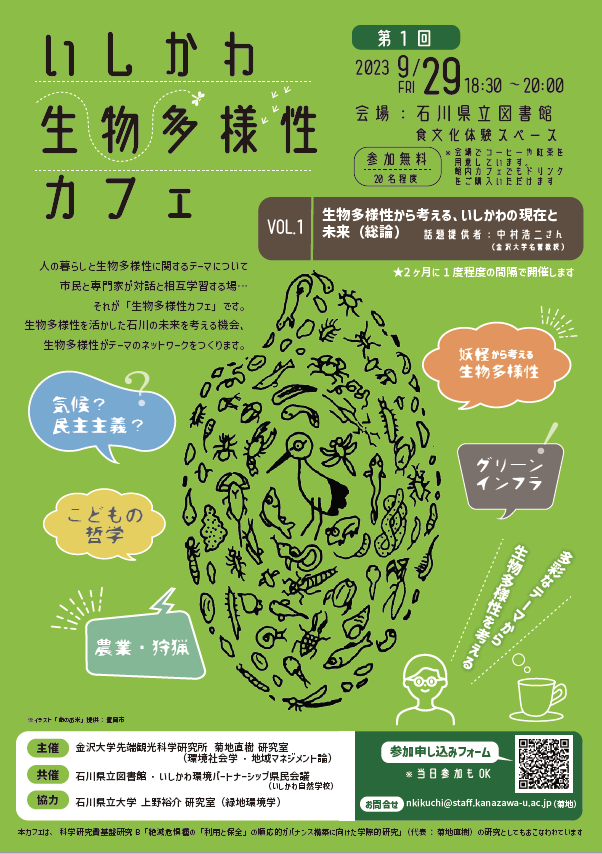

人の暮らしと生物多様性にかんするサイエンスカフェを始めることにしました。

第1回目

日時:2023年9月29日(金)18時30分〜20時

場所:石川県立図書館食文化体験スペース

話題提供者:中村浩二さん(金沢大学名誉教授)

テーマ:生物多様性から考える、いしかわの現在と未来

とても素敵な県立図書館で開催することができ、少しワクワクしています。

当面は2ヶ月に1回程度の頻度で開催します。

ご興味がある方はぜひ、ご参加ください。

報告タイトル:“Interlinkages between biodiversity and human society: An environmentalsociological perspective”

セミナー名:Seminar on Ecosystem Service Accounting, Valuation and Conservation for Sustainable Development and Human Well-being Inviting Professor Lars Hein

日付:May 25, 2023

開催地:Graduate School of Human Development and Environment, Kobe University

得意ではない英語での報告。

元地球研のメガシティプロジェクトの内山さんのお誘いを受けて。

ちょっと場違いだった気もしますが・・・。

コロナ禍をきっかけにバードウオッチングに関心を持つ人が増えている。大自然の中の鳥が雄大に飛ぶ姿から、もっと身近な街の鳥が見せるかわいらしいしぐさまで。人が熱を上げすぎると、鳥たちを脅かす可能性もある。さえずりを聞きながら、鳥と人との新しい距離について考えたい。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUD24C160U3A220C2000000/

2023年3月、日経新聞の福島さんという記者から、バードウォッチングについて取材したいとの連絡が来ました。

拙論文「北海道知床半島のシマフクロウを見せて守るための実践的課題」を読み、保護とエコツーリズムについてお話を伺いたいということでした。

福島さんは、根室で外国人のバーダーに話を聞いたり、シマフクロウを観てきたりしたということでした。

お役に立てるかどうかわかりませんが、引き受けることにしました。

取材はオンライン。今時、取材はオンラインメインなのかもしれません。

この記事には、以下のコメントが掲載されています。

「自然保護は大切だが、人は姿も見たことがない動物に対し、守りたいとは思えない面もある」と両者に理解を示す。その上で「ガイド料の一部を保護活動に充てるなど、『見せる』と『守る』が循環する仕組みを作っていけないだろうか」と提案する。

現在、科研費で進めている研究内容と一致する記事でもあります。

有料会員向けの記事ですが、関心がある人はぜひお読みください。

ほぼひとりごとを更新しました。

ふたたびエコツーリズム(データサイエンスとのコラボ?)

@Naoki Kikuchi 2018