第三回 のと里山里海カフェ(2/26)報告

開催日時:2025年2月26日(水)18:30〜20:40

開催場所:石川県立図書館研修室

話題提供者:豊田 光世さん(新潟大学佐渡自然共生科学センター)

テーマ:地域の未来を描く−佐渡と能登の交流を通して

参加者数:23名(一般参加者19名+スタッフ・関係者4名)

【話題提供】

話題提供者である豊田光世さんは、佐渡島在住の環境哲学や合意形成学、子どもの哲学を専門とする研究者です。学生時代から佐渡島に通い、佐渡めぐりトキ移動談義所や佐渡島加茂湖水系再生研究所などの運営など実践的な取り組みから、多様な人びとが共に創るプロセスの設計を進めてきました。

豊田さんを招き、「地域の未来を描く−佐渡と能登の交流を通して」というタイトルでお話ししていただきました。豊田さんからは、珠洲市における里山里海の現状、里山里海を活用しながら保全していく取り組み、市民参加型の調査、地震と豪雨災害の現状と地域の知恵などについて話題提供していただきました。

以下、豊田さんの話題提供の要約です。

自己紹介

菊地さんのサイエンスカフェを引き受けたのですが、イベントのタイトルが「のと里山里海カフェ」。自分が何もできてないことへの反省のような感じになってしまうと思います。ただ、能登は佐渡にとってとてもつながりが深く大切な地域です。

私は、環境哲学、合意形成学とか、子どもの哲学を専門にしています。社会にはいろいろな人がいますよね。共感できることもあれば、少し理解しかねる意見もあると思います。それが社会のありのままの姿であると思います。社会の中で、地域のなかで何かを成し遂げようとしたとき、考え方の違いを逆に力に変えて一緒に意思決定をしていく。何かをつくっていく。地域の重要な課題について、いろいろな人たちと話し合って意思決定を行っていくプロセスをデザインすることをしています。多様な声を力に変えていける社会になっていきたいと思っています。

コミュニティ・デザイン

私の研究フィールドは新潟県の佐渡市です。佐渡島に、新潟大学の佐渡自然共生科学センターという研究所があります。2019年4月にスタートし、2020年1月から「コミュニティデザイン室」が設置されました。目指しているのは、大学のさまざまな知見を活かして地域の課題を解決していくことです。地域に専門家が入って、何か専門的な知識があれば地域の課題が解決されるかというと、そういうわけではないんです。いろいろな立場の人たちが、一緒に議論しながら取り組んでいくことが必要です。つながるしくみを構築し、学びの場も創り、そして課題へ挑戦していく。地域の人たちが自分たちで地域を前に進めていくことができるという「コミュニティエンパワーメント」。こうした主体的な力が高まっていく地域づくりのプロセスをデザインすることをしています。

私の研究の風景は、みんなで話し合うというものです。トキが最近増えてきて、改めてトキとの共生について考えましょうといった話し合いや、海の保全とか集落の活性化について話し合ったりします。小学生から90代の方まで一緒になって話をすることもあります。

ただ、話し合いだけで終わったら、地域はなかなかよくならないんです。話し合った結果や出てきたアイデアを形にしていくことをしています。地域の人たちと一緒にさまざまな団体を立ち上げてきました。たとえば加茂湖という汽水湖の保全であったり、防災とか福祉、子育てなど、いろいろな地域課題にチャレンジしていく、その伴走支援をしています。

佐渡と能登は姉妹のような地域

今日のテーマである佐渡と能登。奥能登は大体1周300キロ。佐渡島1周280キロ。面積は奥能登が1,130㎢で、佐渡島は856㎢。人口も奥能登は約5万人、佐渡島は4.8万人。奥能登と佐渡は大体同じようなサイズ感といえばいいのでしょうか。大きな違いとしては、佐渡には広い平野が真ん中にあるのに対して、能登は山が中心で広い平野がないことです。ただ、すごく風景も似ていると思います。能登を走っていると佐渡を走っているのと同じような感覚、錯覚を受けます。姉妹のような2つの地域と思っています。

トキ

実際共通することが多くあります。一つはトキです。能登は本州最後のトキの生息地。佐渡は日本最後のトキの生息地でした。トキはかつて日本のさまざまな地域で普通に見ることができた鳥でした。明治時代に入って鳥獣保護の規制が解かれていくと乱獲されるようになってしまいました。1908年、トキは保護鳥に指定されています。1934年に天然記念物に指定されています。1938年の調査報告書のなかで、佐渡に20から30羽、能登に5羽から10羽生息していると記録されています。佐渡と能登、この二つの地域にトキが残ったということですね。地域の人たちが動き始めました。能登では「羽咋トキ保護会」が結成され、佐渡では「佐渡朱鷺(とき)愛護会」が結成されました。お互い交流をしながら、市民レベルのトキの保護が進んでいたのです。

1970年、能登にとっては大きな転換点だったと思います。最後に残った1羽のトキ、能里(のり)を佐渡に移送して、佐渡のトキとペアリングを試みました。ただ、次の年に亡くなってしまいました。その後、なかなか日本のトキを保護していく、増やしていく取り組みがうまくいきませんでした。現在、佐渡にいるトキは中国から借り入れたトキから生まれてきた子孫です。

佐渡の最後のトキが「キン」です。2003年、キンが死んでしまい、日本生まれのトキはすべて亡くなってしまいました。ただ、キンが死ぬ直前、飼育下でのトキのペアリングが成果を生み出すようになり、飼育下で繁殖したトキを野外に放鳥するビジョンが出てきます。そして2008年に放鳥されました。2026年、能登でトキを放鳥することが実現しそうですね。トキ一つとっても、ずっと佐渡と能登はつながり合っていた地域だと思います。

佐渡市が作った『佐渡島環境大全』に出ている図です。佐渡、能登でトキがどの辺りに分布していたのかを示す地図です。佐渡も能登も、比較的山がちの場所が最後の生息地でした。トキの放鳥を検討し始めたとき、専門家は「トキは山の中に生息をする鳥である。田んぼで餌を取るが、山際の田んぼを行ったり来たりしながら生息するだろう。そのための環境整備が必要だ」という考え方でした。

ただ、実際に放鳥してみると違っていました。山以外の部分、いろいろな場所に生息している状況になっています。最初、10羽放鳥しました。メス4羽が島外に飛んで行きました。また帰ってきました。大きなスケールで生息している鳥だということが分かりました。私の家の中からトキが飛んでいる姿が見えますし、毎朝職場に行く時もトキと出会います。トキがいる風景が日常になり、定着していると感じています。

では、能登で放鳥した場合、どうなっていくのでしょうか。ある特定の地域に定着するというよりは、広く考えていくことが必要だと思います。石川県では能登半島全域でモデル地区をつくり、環境保全型農業の推進などをしていると聞いています。面的な広がりが、とても大切だと思います。ただ、佐渡と能登には大きな違いがあります。佐渡は1つの自治体、能登は複数の自治体から成り立っているということです。話し合いをするにも、何か制度設計をするにも、ハードルは違うと思います。佐渡の場合には生じなかったような自治体間の問題、連携、そうしたことが必要になってきます。少し難しいかもしれませんが、全域で取り組まれていることは、とても素晴らしいと思います。

世界農業遺産

佐渡は、トキの放鳥と定着が一つきっかけになり、世界農業遺産に認定されました。2011年、日本で初めて能登と一緒に認定されました。もうどこまでも佐渡と能登は一緒という感じがしますね。フォーラムを共同開催したり、子どもたちの交流も続けています。

佐渡は「トキと共生する佐渡の里山」、能登は「能登の里山里海」。海も含めての認定は、すごくうらやましいです。佐渡は農業にフォーカスが当たっていますが、実際は佐渡の海はとても大切な場所であり、生業があります。能登は、私たちにとっていいモデルになっています。

では、世界農業遺産になってどう地域が変わるのか。なかなか難しいですが、やはり次世代の育成ということで、能登の人たちや国連大学の人たちと「里山未来ユースサミット」を企画しました。佐渡と能登の高校生が一緒になって、他の地域の事例を学びながら自分たちの世界農業遺産の特徴を再認識したり、意見交換を通して共通の課題について考えていきました。自分たちの地域のなかだけで閉じた議論をしていると、自分たちのことも見えないし他のことも分からない。外に出て他の地域の方たちと交流していくことが重要だと思います。ただ認定から時間がたっていくと、世界農業遺産を授業でも取り上げなくなったりしていることは残念です。

世界農業遺産を契機にした国際交流。金沢大学と新潟大学とフィリピンのイフガオ州立大学。イフガオも世界農業遺産認定地です。こうした地域がつながって、定期的に勉強会をしていました。またこういう場はつくっていきたいです。

能登半島地震

能登半島地震が起きたとき、私は佐渡にいました。とても大きな横揺れだったので、ここが震源地じゃなく、どこか遠くで大きな地震が起きたと感じました。急いでテレビをつけ、能登の様子を見たとき、やはり佐渡と能登はつながっていることを再認識しました。姉妹のような存在の能登が大変な状況のなかで、これから私たちどうなっていくんだろう。大きな不安もありました。ずっと共に歩んできた能登という地域に対して、私たちはいったい何ができるのか。もっと考えていきたいと思っていますが、まだうまくできていません。それでも、少しだけも取り組んできたことを紹介します。

地震直前の2023年11月まで、七尾市の田んぼの圃場整備を巡る合意形成的な件で調査に行っていました。この地震が起きてから七尾には1回行かせていただきました。輪島にも行ったんです。すごいことが起きたと改めて実感しました。

震災で海が大きな影響を受けて、海女漁ができなくなっていました。そのなかで、未来を見据えて海藻が定着しやすい海の底を保全活動しようと、海の保全をしている人たちが輪島に行くことになりました。佐渡で一緒に海の仕事をしているメンバーだったので、「私も連れてってください」「かばん持ちします」ということで一緒についていきました。

地震で海岸が隆起しました。4メートル隆起したところもあります。佐渡島の一番南に小木という地域があります。能登と一番近い所ですね。そこの宿根木という地域は北前船の寄港地だったんですね。かつて小木地震という地震があり、1メートルぐらい隆起してしまい、もう港として使えなくなったという説明書きがあります。それを見たとき、文字面で「隆起により港が使えなくなる」と分かっただけだったと思います。でも、輪島の風景を見たとき、こういうことなのかと思い知りました。

私が輪島に行ったのは2024年9月30日から10月1日にかけてです。水害の直後で、たくさん土砂崩れの跡がありました。私たちを呼んでくれていた方の家がまさに洪水に飲み込まれそうになっている写真を見て、「これは行っている場合ではない」と思いました。ただ、現地の方から、「いや、むしろ来てほしい」「何が起きているのか、ちゃんとみんなに見てほしい」といわれました。私が行ったときに見たのは、流れてきた流木が橋でブロックされて、堆積しているような風景でした。

港の再生計画があったのですが、今度は洪水による土砂流入でまたまた埋まってしまった。再生の計画、復旧計画をもう一回立て直すことになったと伺いました。想像を絶するというか、地球ってこんなに壊れてしまうんだと思うぐらい、ものすごい威力だと感じました。

里海の再生

私が輪島に行くきっかけをつくってくださったのが、この二人の方です。一人は正司正さん。佐渡で潜水会社をやっている方です。ダイバーさんです。一緒に海の保全活動をやっています。私たちは、カキの養殖をしている加茂湖という汽水湖で保全活動をしているのですが、ヨシを植えたり、藻場を再生することをしています。アマモを海に再生することもしています。

私が佐渡にかかわり始めた15年以上前、減ってきてはいましたが、藻場はまだありました。でも、ほとんどなくなってしまいました。かつて生えてた場所に移植をしても定着しないんです。全部腐ってしまいます。いろいろな専門家のアドバイスももらいながら、10年以上この再生事業をやってきましたが、なかなかうまくいきません。それで、今度は正司さんから石川竜子さんに声を掛けてもらいました。

石川さんは、元々新潟県の職員で、佐渡の海藻の調査などをされていました。新潟県を辞められて環境コンサルとして働いていたのですが、地震が起きる直前に輪島に引っ越しました。輪島海藻ラボを立ち上げて、「海の保全を海女さんと一緒にやろうと思っているんです」というお話をされていました。そうしたら、この地震があったんですね。それでもやはり輪島の海が好きだし、輪島で漁をしている人たちが大好きということです。佐渡にも1~2カ月に1回ぐらい足を運んでいただいています。

このお二人がタッグを組んで、佐渡と能登の海の保全を進めています。今どのように再生事業をしているのか。正司さんのFacebookの動画を見ていただきたいと思います。

舳倉島の近くです。カジメという海藻が定着するように作業をしています。多くのさまざまな土砂が残っているところを、このようにタワシでこすりながら、カジメの生息場を再生させていくことを取り組み始めています。10月2日か3日の映像ですが、すごく透明で美しい海ですね。細かい土砂が上に降り積もっているのを磨いて、海藻が定着しやすいように岩の肌を出しています。佐渡のダイバーさんがアドバイスに行って、一緒に海に潜りながら、こういう作業をしています。

海の未来を語る 佐渡と輪島のダイアローグ

こうした取り組みがきっかけになって、12月に「海の未来を語る 佐渡と輪島のダイアローグ」というイベントを企画しました。佐渡の中で起きている海の変化、能登で起きてしまった海の変化。このときは、南三陸から高校生が来てくれました。南三陸も東日本大震災で非常に大きな被害を受けましたが、今はこのように再生できているから、絶対大丈夫ですというエールを高校生が送ってくれました。

先ほど、アマモ場がなかなか再生できないという話をしました。大きな理由の一つは高水温なんですね。アマモは28度を超えると生息が厳しいです。30度を超えている時期が1週間以上続くことがあります。なかなか定着しない。あとは、シルト質の土壌、農業濁水の流入とかも影響している可能性があると考えています。農業濁水は、工夫すればどうにか改善できますが、高水温はなかなか難しいですよね。高水温でも生息可能な海藻を移植することに切り替えていくしかなくなります。

試行錯誤で能登の海をこれから再生していく。海女さんたちの願いとしては、震災前のきれいな海でまた海女漁をしたいよっていうことと、震災前よりももっといい魚場にしたいということが語られていました。同じ海には戻せないけれども、そこでさまざまな生産活動ができて海の恵みを受けられる、そういう海にしたい。5年かかるかもしれないし、10年かかるかもしれない。だけど、その5年、10年が持つかな、いうところにすごく苦しまれています。このときは、佐渡と能登は海藻文化も似ているけど違うということもありました。ツルモっていう海藻でも、佐渡での加工の仕方と能登での加工の仕方が違うし、調理の仕方も違うことが、この交流で分かってきました。お互いの海藻料理を食べ比べしようという、そういう交流会を開きました。

この時に、もう一つ海女さんたちがおっしゃっていたのが、お米が買えないっていうことだったんですね。新米が出て1~2カ月だったのですが、水害でやっと耕作した田んぼも駄目になってしまいました。ほとんど取れてないのでお米がないと。今まで、スーパーで買うことはなく、縁故米が多かったと思います。スーパーでも買えないし手に入らないので、すごく困っているとお聞きしました。

世界農業遺産の姉妹都市として何ができるのか。Facebookで「能登のみなさんに佐渡からお米を送りたいと思うので、協力してくれませんか」と呼びかけました。また農家さん同士のつながりで声を掛けていただき、11名の農家さんが計660キロお米を寄付してくださいました。100人以上海女さんがいるので、一瞬でなくなったそうですが、少しでも貢献ができたのではないかと思います。

これからの交流

これからの佐渡と能登の連携を考えていく時、やはりトキはとても大きい存在です。石川県の創造的復興のリーディングプロジェクトの一つに「トキが舞う能登の実現」があります。トキが暮らせる環境づくりと、トキをシンボルとしたブランド化があがっていますが、とても難しいことでもあります。先ほど指摘したように、1つの自治体で完結する話ではないので広域連携が必要です。広域で環境整備する必要があると思います。

佐渡には「トキ認証米」というブランド米があります。2008年にスタートしました。その前年に、農家さん、JAの関係者のみなさんが兵庫県豊岡市に行き、「コウノトリ育む農法」を学びました。豊岡の場合、有機栽培に近い形で精鋭たちがやっている農業という感じでした。佐渡の場合、他の事情もあり面的に広げていく必要があったので、農薬と化学肥料を5割減らすという特別栽培米の基準ですすめました。加えて、「生きものを育む農法」をすることで「トキ認証米」としました。現在、佐渡の水田面積の20%が「トキ認証米」になっています。

今、佐渡のJAは、コシヒカリはすべて「5割減減」でないと取引しません。つまり、「トキ認証米」でなくても、すべての佐渡コシヒカリが特別栽培米基準になったのです。こういうことを広域にすすめていくのは難しいのかもしれませんが、能登は世界農業遺産で連携されてきたので、連携がすすめばとても広い取り組みになり素晴らしいと思います。

佐渡の場合、放鳥前は無関心な人も多くいました。佐渡は10市町村だったので、トキの保護をずっとやってきた地域は限られています。トキとあまり関係ない地域でワークショップをすると、「え、それって別の国の話じゃない?」、「いや、もう佐渡市になったんですよ、トキ、どこに飛んでくるか分かりませんよ」といっても、最初はなかなかピンとこなかったようです。でも、放鳥してみると、トキはいろいろな所に飛んで行くので、トキ自身が私たちの意識啓発みたいな存在になったと感じています。

では、こういう関心をどうやって高めていくのか。トキの保護に頑張ってこられた方のほとんどは、70代以上になっています。若手がどのように引き継いでいくのか。能登の場合、七尾高校で環境のことを一生懸命やられているし、高校生が育っていると感じています。佐渡とは違う状況なのかもしれませんが、人材育成に取り組んでいけるといいですね。

急いで戻さなきゃいけない「復旧」と、よりいい地域に向かっていく「復興」のどちらを優先させるのか、ということはなかなか難しい問題です。不謹慎かもしれないですが、以前、河川工学の先生からいわれたのは、災害時はよりいい地域をつくる機会にもなり得るということでした。急いで復旧せよというプレッシャーもありますが、現在は環境に配慮した防災・減災ということがとても重要な課題になっています。能登がそういう先進地になっていくといいなと思っています。

そして、環境と社会と経済の好循環をどのように生み出していけばいいのか。ステークホルダーの連携促進をどのように図っていくのか。佐渡にとっても課題です。地域のなかでどのような仕組みをつくっていくのか。少し参考になる話ができたり、一緒にお手伝いができるとありがたいなと思っています。

佐渡島自然共生ラボ

最後に佐渡で私が実践していることを一つ紹介させていただきます。自然共生とか環境保全が大切だということは、多くの人が分かっていますが、なかなかまちづくりとか産業のなかに浸透していかないとも感じています。そこで、いろいろなステークホルダーがアイデアを持ち寄って、考えて実践していくしくみをつくれないかと考えました。2022年、「佐渡島自然共生ラボ」を立ち上げました。産官学民の共創で自然共生社会の実現を目指すリビングラボです。いろいろな人がつながる場をつくり、そして知識を集約していく。そういうデータスペースをデザインしていく。こういうしくみづくりです。さまざまなアイデアを実験する場ですね。新潟大学と佐渡市、NTTデータという企業の共同研究としてやっています。

佐渡の自然資源をめぐるさまざまな課題に対して、個別最適ではなく全体最適も追求できるよう、業種や分野を超えて循環型社会の可能性を探究できるしくみを育てていこうと思っています。

さまざまなアイデアをとにかくやってみる。地域のことを学びながら、新しい技術を学びながら、地域で何ができるか構想して実践するプロジェクトをたくさん動かしていく。それを通してイノベーションを生み出したり、人材育成につなげたり、市民参加の政策デザインにつなげていきたいです。

ラボが展開するプロジェクト

たとえば、先ほど紹介した正司さんたちと「海藻の新たな可能性を探究する」プロジェクトを一緒にやっています。ブルーカーボンとか、養殖をもう一回復興させるために何ができるかとか。

エシカル生産・消費のプロジェクト。廃棄される野菜や乳製品をうまく加工して、新しい地域の産物をつくっていくことをしています。東京で売らせていただき、佐渡の新しい特産物を生み出していく。それから竹林が繁茂していてとても大変です。竹をチップ化して道路の舗装材として使ってみる実験もしました。NTTデータが入っているので、衛星写真を使いながら、自然資源の情報を可視化していくプロジェクトも試みています。まだパイロット的に実践しており、試行錯誤しながらやっています。

人をつないだりだとか情報集約したりといった機能を果たさないとプラットフォーマーにはなれません。そこの部分を強化していくことを考えて、最近、「自然共生のみらい会議」という取り組みをおこないました。

自然共生のみらい会議

佐渡で行われている自然共生にかかわるプロジェクトをしている人たちが、自分の取り組みを紹介し合うイベントです。1分プレゼンをしました。「目指せ50」で募集したところ、ぴったり50集まりました。佐渡には、いろいろな人がいて活動があると思いました。ポスターセッションをしながらまずお互いのことを知って、対話をする場から、また新しいプロジェクトを生み出したいと思っています。佐渡の取り組みの層の厚さを感じましたし、市民と行政と研究者、もう関係なく話をするんです。ヒエラルキーがない感じがとてもよかったです。

次回、少し変えたいと思っているのは子どもの参加です。一番若くて大学生だったんですね。小学生でも、ここでこんなことやっているとか、こんなことを実現したいんだ、みたいなことを語れるといいなと思っています。

研究で佐渡に来ている大学生や大学院生たちが耕作放棄地がすすむとどのように生物相が変わるのかについて発表しました。ある女性たちは、「耕作放棄地のセイタカアワダチソウを使って入浴剤をつくった」と話したんですね。セイタカアワダチソウは外来種だし、排他的に広がっていくので存在してはならない。そういう強いイメージがあります。もちろん広げてはいけないのですが、活用して何か資源にしていく感覚が、研究者側、少なくとも大学生たちにはなかったのです。自分たちの研究と、実際に地元の人たちが求めているものとの間の乖離(かいり)も、すごく感じたといっていました。そのように感じられたことだけでも、開催してよかったと思っています。

こういうつながりをつくり、そこでアイデアの科学反応が生まれ、社会を変えていく原動力になったらいいなと思っています。このような共創のしくみを、佐渡で立ち上げ始めているところです。ぜひ広域連携ということで、能登ともつながり、共創の輪を広げていけたらと思っています。

【対話】

Aさん:佐渡のように、能登でもトキが放鳥されて何十羽も育っていくために、われわれ生活者として、あるいは観光客がどういうことに気を付けたり、取り組まなきゃいけないのでしょうか。

豊田さん:保護という意識が強いので、観光資源として活用することは、佐渡はあまりできてないんです。車から出てはいけないとか、トキを見守るためのルールがあります。しかし、実際にトキがいると車から出たくなる人もいるし、なかなか難しいです。

生きものが豊かな地域って、「バッタとかカエルとか、いろんな生きものが豊かな地域がいいよね」って思わないとなかなか難しいかなと思います。どうですか、石川。能登とかだと。

菊地: 「私、こう思います」みたいなのありませんか。

Aさん:能登では白鳥がすごく多いですよね。白鳥を地域の人は、能登の人はどのように扱っておられて大切にされているのか、よく分からないんですが、トキもそうなってほしいなと思っています。

菊地:ありがとうございます。能登は自然が元々豊かなところですが、今回の地震と水害で特に田んぼがかなりひどい状況になっています。その影響が非常に心配です。ただ、元々の力は非常にあるので、どのような活動をしていけばいいのでしょうか。地域の人がどのようにかかわる、あるいは金沢の人がどのようにかかわるのかも、大きなテーマです。みなさん、「こんなことやっていますよ」ということがあれば、ぜひお願いします。

Bさん:通勤で七尾に向かって車走らせていると、冬期湛水の田んぼがあります。田んぼに水を張ってそこを餌場にする。普通に白鳥がいるんですよ。「おるな、いっぱいおる」と思っています。普通にそういった鳥がいる環境です。第二回のとき、珠洲の先生がドジョウを増やせばいいという話をしました。ただ、ドジョウありきじゃないと思うんですよ。ドジョウも増える環境であるというのが、一つテーマなのかなと思っています。実際に佐渡では、餌場の確保ってどこまでされていますか。

豊田さん:佐渡が特別なことをしているといえば、そうでもないんです。無農薬は、ほとんどすすんでいないです。圃場整備はどんどんすすんでいます。歩いていて生きものが多いなと思うところは管理がしづらいので。佐渡市役所の周りは広い水田地帯ですが、圃場整備がされていない昔ながらの田んぼだったんです。今、かなり大規模な圃場整備をしています。そこに希少種が生息していることも分かっているので、効率的な農業と環境を両立させることも含めて取り組んでいます。もちろん認証米で田んぼのなかに少し水路をつくるとか、さまざまな取り組みあります。「ふゆみずたんぼ」もそうです。ただ、大きな環境の変化があるので、そこをどのように取り組んでいくのか。

放棄地が増えていることがとても心配です。佐渡では、特に山際では放棄地がものすごい勢いで増えています。能登も一緒だと思うのですが。

Bさん:一緒です。

菊地:一緒だと思います。おっしゃっていたように、トキは里山里海のシンボル的な存在である。もちろん生態系のシンボルでもあるし、ブランド化するためのシンボルでもある。トキをうまく使って、農業を未来に継承していくのか。非常に大きな問題だと思います。

佐渡のトキ認証米は、豊岡よりも少し基準を下げて、多くの農家が参加でき、面的に広げる方針で進めてきました。豊岡のコウノトリ育む農法は、基準が高く、関心がある農家さんが参加するというやり方です。トキとコウノトリ、同じような取り組みなのですが、農業の進め方は違います。能登には能登にあったやり方をつくっていくことが重要だと思います。

お米がなくて困っている海女さんに、お米を融通した話がありましたが、トキやコウノトリのお米をなるべく優先して選択するとか、能登のお米をなるべく選んで食べる。消費を通してかかわることもできると思います。

豊田さん:「トキの認証米」は高く売られるので、普通にコシヒカリを栽培するよりも、認証米を栽培したほうが少しもうかる形になっています。ただ、その構図がなかなかうまくいっていないとも思います。「いや、お米は安いほうがいい」「普通の佐渡コシヒカリもおいしいから、別に認証米じゃなくていいです」と感じる消費者も多いと思うからです。こういう取り組みを支援する消費者、あるいは流通業者さんが増えることが大事ですね。

佐渡の認証米の4割は、認証米じゃなくて佐渡コシヒカリとして出さざるを得ないのです。つまり、付加価値をつけて売ることができていません。そうすると、農家さんの収入が少なくなる事態が発生しています。能登だったら、金沢という大きな都市がすぐ隣接しているので、そういう消費地として何かできることは、たくさんあると思っています。

菊地:一回目の「のと里山里海カフェ」の話題提供者の伊藤浩二さんからもそういう話出たと思います。能登の里山里海はいろいろな資源がありますが、消費地があるからだという話だったと思います。炭も塩も、消費として広域的につながっているんですよね。マーケットがあるから、里山里海は維持されている面があります。

どのようにしたら、能登のトキという「物語」がきちんと消費されるようになるのでしょうか。正当に評価してもらうために必要なことは何か。私たちがその物語に食べるという形で参加するということは、一つの方法であると思います。

Cさん:佐渡は一つの自治体で、能登は複数の自治体。菊地さんにも聞きたいのですが、来年の計画は単にトキを放鳥するだけなのでしょうか。圃場整備、水田の保持、管理。トキの餌場になる環境も含めての複合的な取り組みをされていると思いますが、能登での放鳥の計画は、そこまで加味した計画なのでしょうか。

もう一つ、豊田先生が取り組まれている活動で、NTTデータさんも関与されているものがありましたね。NTTデータさんは分析とか情報収集に、とっても力強いパートナーだと思います。企業としてのNTTデータさんも、「こんなアイデアあるよ」とか、「こうしていこうよ」っていうような提案を積極的にしてくださるんですか。

菊地:トキの放鳥について、行政の人から何かいえることはありますか。

Dさん:石川県庁の里山振興室です。トキの放鳥にかんしては、環境部のトキ共生室が主に担当しております。里山振興室は、どちらかというと農家。餌場を作るために農家の取り組みを支援したり、トキをシンボリックに放鳥をした上で地域振興につなげていこうとか。豊田先生からもお話ありましたが、高くお米を売って農家の所得の確保をしていきたい。農林水産部のほうでそういう施策をしています。

トキの放鳥についは、もちろん生物多様性が保たれている必要があります。里山でしか暮らせない鳥ですので。トキも暮らせる里であるということをPRしていくときに、とてもいい手法と思っています。今は復興・復旧のシンボルとしても重要です。

地震の前から、私たちは「令和8年のトキ放鳥を目指して頑張りましょう」とやってきました。地震と水害で、とても大きなダメージを受けたので、能登の農家のみなさんとか市町のみなさんにも、特にモデル地区などを中心にお話をお伺いしました。復旧・復興はもちろん第一番目に取り組まなきゃいけない課題ですが、トキの放鳥もそれに合わせてすすめ、私たちの地域をもっとアピールする機会にもしたい。そのようなお話を伺いました。復興のリーディングプロジェクトに掲げて取り組んでいこうとすすめております。

菊地:たんにトキを戻すという取り組みではなく、包括的再生だと思います。自然を再生すること、地域経済を再生すること、人のつながりをつくること、そういうことも含めて一緒にすすめていく取り組みだと思います。多目的型、いろいろな取り組みを同時多発的にすすめていくことのよさは、いろいろ入り口があることだと思います。農業から入りたい人もいれば、観光から入りたい人もいる、トキが大好きという人もいます。でも、トキだけでやるとトキが好きな人しか基本的にかかわれなくなる。だけど、経済的な関心からの人も入っていいわけですよ。いろいろ入り口があり、いろいろ目的があって、それによって総合的に地域がよくなっていく。いろいろな人がいていいのではないでしょうか。

豊田さん:もう一つ大切だと思っていることは、農地とか農業システムの手入れです。手間がかかる環境は、だんだん手間がかからない環境に置き換えられていきます。もう人手もいないし農家も少なくなってくるし、若い人いない。水路の普請ができないから、もうU字溝に替えて、フタをしましょうとなっていくわけですよね。

都会の人たちとの農業体験の交流イベントではて、稲刈りと田植えはよく行われますが、それ以外の水路の泥上げとか草刈りという作業は手が足りなくなっています。私が深くかかわっているある棚田地域では、田んぼの放棄地の数が倍になりました。また倍になりそうなので、一枚でも耕作を続けるためにどうしたらいいかを考えています。田植えとか稲刈りだけのイベント的なかかわりではなくて、たとえば都会に住む人たちが第二のふるさと的に、少し日常的にかかわる。そういう少し深いかかわりができていくと、担い手が減少していく中でも、どうにか継続できていく部分もあるのかなと思っています。

菊地:復旧・復興でいえば、たとえばボランティアに行くのですが、観光もする。半ボランティア×半観光のようなパターンもあるのかもしれません。そんな感じのかかわり方も、非中山間地域の人手不足のなかで、必要になっているというお話でした。

豊田さん:2019年度から棚田地域で、小さい農業を守るためのスマート農業を考えていくプロジェクトをやっていました。そのときに痛感したのが、企業や大学が持っている技術シーズと現場の課題が合わないことでした。かゆいところに何か手が届かない感じです。だから、なかなかマッチングできなかったんです。NTTデータは「社会実験としてやっているので、ここから何か自分たちのビジネスを立ち上げるつもりはない」というスタンスで入ってくれています。なかなか難しいですね。マッチングではなく一緒に考える場をもっとつくりたいと思って、リビングラボを立ち上げました。

イノベーションはそんな簡単に生まれるものではないので、とにかく対話と実践を続けていく。そのなかで「これだったらあれがあるよ」「ああいう技術もあるよ」ということが少しずつつながり合っていく。放棄されていく棚田地域の田んぼをどうにか使い続ける起爆剤になるかもしれない技術と出会えています。来年度から実証実験しながら、地域がよくなるのか、楽になるのか、見ていきたいなと思っています。

Eさん:金沢大学の学生です。僕は佐渡市出身で、金沢大学に通っています。佐渡の課題として、次世代の育成が足りない話がありました。今、私が金沢にいるなかでできることはあるでしょうか。能登と佐渡の違いって、やっぱり離島ですぐに行けないし時間もかかります。新潟市にいたり金沢市にいて、できること、次世代のためにできることがあれば教えてほしいです。

豊田さん:佐渡には大学がないんです。そこがすごいネックになっていて、20代の若者がいないんです。若い世代の人たちが、何らかの形でかかわってくれることはすごくうれしいことです。先ほど話したように、第二のふるさと的に、ある地域に定期的に通うみたいなことですね。何かそういうしくみを私たちもつくらなければいけないと思います。そういう関係性を構築する機会ができると地域は元気になるので、遊びに来てください。

Fさん:能登の先端の禄剛埼というとこから佐渡が見えるんですよね。珠洲の人たちとか能登の人たちの、あるいは観光に来た人たちが佐渡を眺めて、佐渡行きたいなと。そういうニーズはあるんですね。5~6年ほど前までだったと思いますが、珠洲から小木港で定期船が1日1往復ありました。観光客の人とか、いろんな人が乗っていたのですが、コロナで船も廃船になったように思います。でも、能登と佐渡のつながりを、何かもう一回回復できないかなと思っています。一つはやはりトキかなと思います。来年の6月に能登で放鳥されれば、トキとどのように付き合っていったらいいのか、能登の人たちにとって大きな課題になっています。

であれば、佐渡へ行って、佐渡のみなさんがトキとどう付き合っているのか、実際に現場見に行きましょう。そういうツアーもできてくるだろう。そのときに、もう一度珠洲の先端から佐渡の小木港まで船に乗ると。

Gさん:チャーターしたらいいんですよ。1時間半ですよ。

Fさん:うん、そう。チャーター便で全然OK。30~40人で行けばそんなに大した額じゃない。日帰りでもいいんですよね。100キロぐらいですよね。ただ波が荒いと「うわー」。

そういうトキのつながりから、佐渡のトキを見に行こう、あるいは能登のトキを見に行こうっていう往来ができるといいなという勝手な思いをしてます。

菊地:ありがとうございます。ぜひ行きましょう。行政が企画してくれるのでしょうか。このカフェで企画してもいいですね。

Fさん:まさに「生物多様性カフェ」や「のと里山里海カフェ」のテーマじゃないですか。今度は佐渡でやりましょう。

菊地:佐渡でもやりましょう。面白そうですね。佐渡ツアー、みなさんにち声掛けますね(拍手)。

豊田さん:そういうときに、周りの大学生誘って。

Eさん:はい。

Hさん:佐渡と能登、石川県といわずに能登ということによって、トキというつながりが見えてきたと感じています。ただ、能登と佐渡の違いは地続きであるかどうかという点にあります。能登でトキを放鳥する。トキにとってみると石川県も能登も加賀も関係ないから飛んで行っちゃう。能登と区切ったからトキというキーワードが出てきましたが、トキを放鳥した後は、能登じゃなくて石川県って考えないといけないかもしれない。どこに飛んで行くか分からないから、富山とか福井にも岐阜にも知ってもらわないといけないのじゃないかなと感じました。

私は金沢市に住んでいますが、職場は白山市です。白山市はジオパークに認定され、人と自然との共生がうたわれているのに、能登でトキが放鳥されることを恥ずかしながら今日初めて知りました。経済との絡みも大事とは思いますが、教育ともかかわっていかないといけないと感じました。白山市の小学校、中学校、高校でも、ジオパークがあるんだから、もしかしたらトキが飛んで来るかもしれないよ、と。加賀と能登と分けているけど、トキには関係ない。トキをシンボルとして共生についても考えるきっかけになるのかなと、ぼんやり考えていました。

豊田さん:白山は結構水田が広がっているので、もしかしたら飛んでいくかもしれません。佐渡で放鳥したときも、やはり遠くに飛んで行っています。だから、おおらかな気持ちにならなきゃいけないですよね。北陸全体でぐらいのスケールで考えなくてはいけないのかもしれません。でも、そのときに能登が先進地として発信していく。みんなを巻き込んでいく。佐渡も一緒にできたらいいかなと思います。

菊地:コウノトリの場合も定着しないと失敗したといわれる、という心配もありました。でも、鳥ですからね。いろんなとこに飛んで行くわけですよ。

豊田さん:豊岡市の元市長の中貝宗治さんが、コウノトリはアンバサダーだといっていました。環境の大切さを日本中に伝えていってくれていると。

菊地:コウノトリが全国に飛んでいくので交流が生まれるわけですよね。でも、元々は豊岡で守って豊岡で放鳥したんですよというストーリーがあればいいんですよ。それをいえるだけの実績があれば、別に何ともないんですよね。

モデル地区に居着くことは、難しいかもしれません。でも、モデル地区をつくり環境をよくするという意味では、地域の豊かさを再発見したり向上させたりする。その結果として、トキがまた戻ってきてくれたりしたらとてもいい。

福井県の越前市なんかまさにそうです。地域の人たちが頑張って有機農業をすすめ、放鳥したけど、なかなか定着しませんでした。しかし、しばらくすると繁殖するようになりました。トキがいろいろな地域へ飛んでいき、また帰ってきてくれたらいい。「加賀と能登をつなげるトキですよ」ぐらいでいいんじゃないでしょうか。

豊田さん:今日は話しませんでしたが、トキは害鳥だといわれています。最初に放鳥する時はかなり反発とか不安があったんですね。「トキ、トキ、トキ」といっているけど、他にも大切な産業あるじゃないか。水産業の人たちはすごい怒りをもっていて「トキの反対運動するぞ」と少し盛り上がっていた方たちもいたんです。そこで私たちが入り、「海の保全も大切だよね、じゃあみんなで海守りましょうよ」ということで市民研究所をつくりました。トキを放鳥したら、「反対運動するぞ」といってた男性の田んぼに飛んでいったんですよ。「豊田、トキがうちの田んぼに来たぞ」と。「俺、反対運動しなくてほんとによかったわ」と言っていました。「やだ、やだ」といってる人のところに飛んで行くかもしれない。何かそれも自然の一部になって、おおらかに見守っていけるといいのかなって思いますね。

Iさん:ホテルに勤めています。里山里海のお米とか、ホテル旅館組合におっしゃっていただければ、補助金とかも出ればよく使ってくださると思います。二点目は、佐渡の学校給食です。三点目が、世界農業遺産ということで、世界からはどれぐらいの観光が来ているかということをお聞きしたいんです。

鳥を好きな人って、ものすごく高い双眼鏡を持っていますよね。10人来たら、もう2億円とか。バードウォッチャーたちがもたらす恵みというのもあるかもしれません。

豊田さん:給食ですが、今は「トキ認証米」になっています。子どもたちが家庭で「給食のお米おいしいんだよ」といって、消費してなかったご家庭でも話題に上がったりすることはあるようです。すごくいい影響があります。でも佐渡市が経済的な部分を負担しているので成り立っているのかなと思います。

バードウオッチャーの人たちを取り込むことは、できてないんですよね。北海道の鶴居村とかすごいじゃないですか。もう世界中から来ていますよね。

佐渡の金山が世界遺産になったんですよ。世界農業遺産と合わせて「世界」が付くものが二つあるのですが、外国人が多く集まるのは「Earth Celebration」という鼓童のグループのコンサートです。トキとか金山のアピールは十分にできてないかもしれないです。でも、ご指摘のとおり、少人数で大きなお金が動くツーリズムを、もっと考えていかなければと思っています。能登のほうがポテンシャルは高いでしょうね。金沢とセットでそういうツアーも組めるだろうし。

菊地:バードウオッチャーとかカメラマンはお金に糸目をつけない人が多い印象です。600ミリのレンズだったら数百万ぐらいしますからね。鶴居村がある北海道の東部は、タンチョウとオオワシ、シマフクロウという大型の鳥を見ることができる場所なので、国内外から多くの人が訪れています。一方、豊岡の場合、基本的に温泉やカニといった観光のついでにコウノトリを見るという人が多いです。それから、コウノトリ目的で来る人はお金使わないんです。朝から晩までずっと見ていて、コンビニのおにぎり食べてそのまま帰っちゃうんですね。だから、どっちがいいかってなかなか難しい問題です。

Jさん:中能登町から来ました。実は放鳥モデル地区になっています。トキを放鳥するという情報は知っていますが、詳しくは知らなかったです。たまたまインスタ見ていたら出てきたので来ました。私の父親が区長になりました。父親は忙しいので、私が代わりに聞いてこようと思って来ました。

春木地区は田んぼが多いんですね。左右に山も囲まれていて、佐渡島をちょっと小さくしたような立地になっています。そういった特徴から、モデル地区に選ばれたのかなと、今日の話を聞いていて思いました。ただ、トキが放鳥されるという情報が、そこまで浸透してないと感じました。

私は会社員ですが、震災があって何かしないといけないっていう思いがありました。個人的に復興プロジェクトを今月ちょっと立ち上げ、セミナーで何かみんなで頑張っていこうよって少し発信している立場にあります。行政からいろいろ提案していただけるのはありがたいのですが、受け取る側の気持ちが何かそろっていないと思っています。地域への情報発信だとか、地域を挙げてやっていかないといけないと感じました。佐渡もそういったところがあったのかなと気になったところです。

菊地:豊田さんたちは「佐渡めぐりトキを語る移動談義所」という取り組みをしていましたよね。いろんな集落を回って話し合いをしていました。

豊田さん:二年半で四十二回やりました。別のワークショップもやっていました。やはり同じでした。「全然情報が来ないよ」とか「そんなの新穂でやりゃいいじゃねえか、うちは関係ねえよ」みたいなところがスタート。環境省の人が「僕たちが情報を持ってきますから」と足しげく通ったんですね。能登は環境省の事務所がないですよね。石川県が強力だと思いますが、すごく丁寧にやっていく必要があると思います。トキの放鳥式典に300人ぐらい集まったのですが、トキに影響があるのであまり人は集められない。トキの場合、保護という側面が強いので、なかなか情報がうまく伝わってなかったりすることはあるかもしれないですね。

菊地:のと里山里海カフェといった場を中能登町で開催することはまったく問題ないと思っています。トキのことを話し合う場をつくってもいいと思いますよね。

Bさん:大学生と若い人へのお願いです。石川県では農村ボランティアを募集しています。「石川、農村ボランティア」で検索してください。よければ来年度からボランティアとして参加していただきたいです。能登の人とつながる一つのきっかけになると思います。

Dさん:「トキめきボランティア」もあります。

菊地:「のと里山里海カフェ」で、佐渡に行く企画、してみたいなと思いました。もう一つ、1分間トークもいいですね。一人1分、自分が考えていることを話してもらう企画も一回やってもいいかなと感じています。私自身もさまざまなアイデアをもらいました。引き続き、石川県の生物多様性とか里山里海を活かした地域の未来について、いろいろな人と一緒に考えていきたいと思っています。今日は、どうもありがとうございました(拍手)。

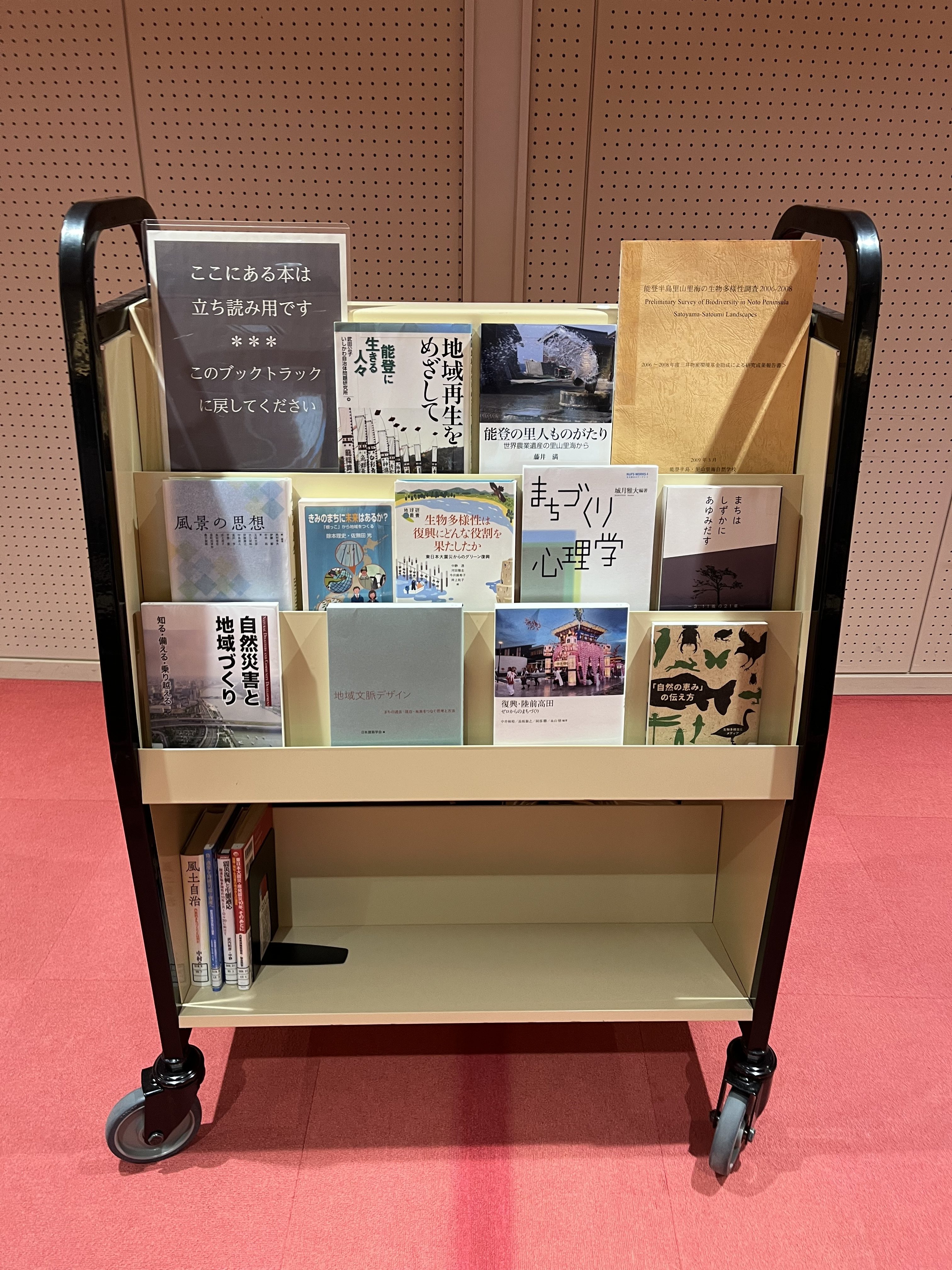

Kさん:石川県立図書館から勝手にお知らせです。海女さんのパネル展をやっています。海も大事という話もありましたので、ご興味あればぜひ見てから帰ってください。よろしくお願いします。

石川県立図書館さんに関連する本を集めていただきました。

いつもありがとうございます。

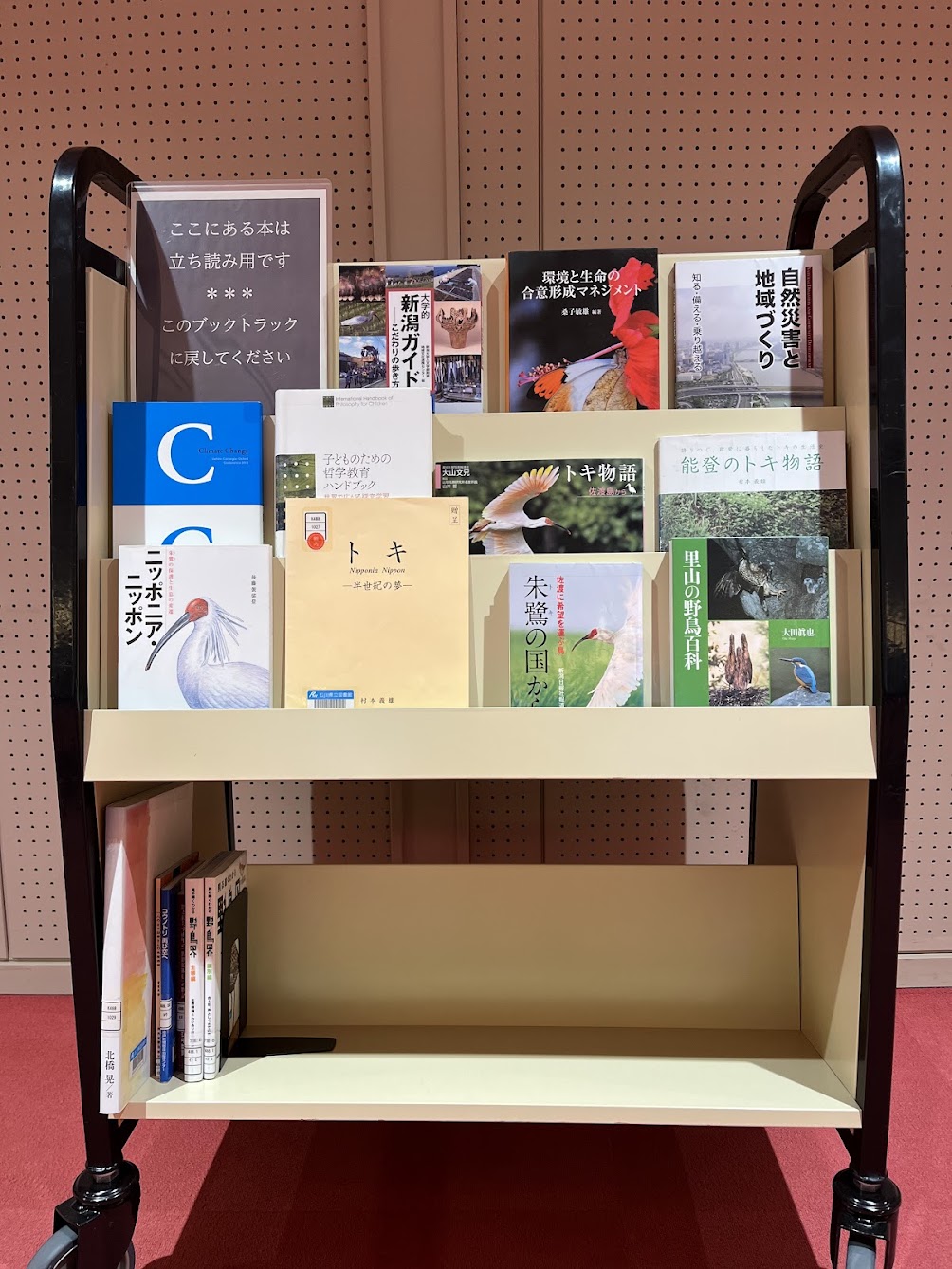

第三回 のと里山里海カフェ(2/26)参加者アンケート結果

2025年2月26日開催の第三回 のと里山里海カフェの参加者アンケートの結果です

データを示すだけで特に分析はしていません。

一般参加者数:18名

回答者数:13名

回答率:72.2%

①年齢(回答数13)

10代:0.0%(0名)、20代:23.1%(3名)、30代:23.1%(3名)、40代:7.7%(1名)、50代:30.8%(4名)、60代:15.4%(2名)、70代以上:0.0%(0名)

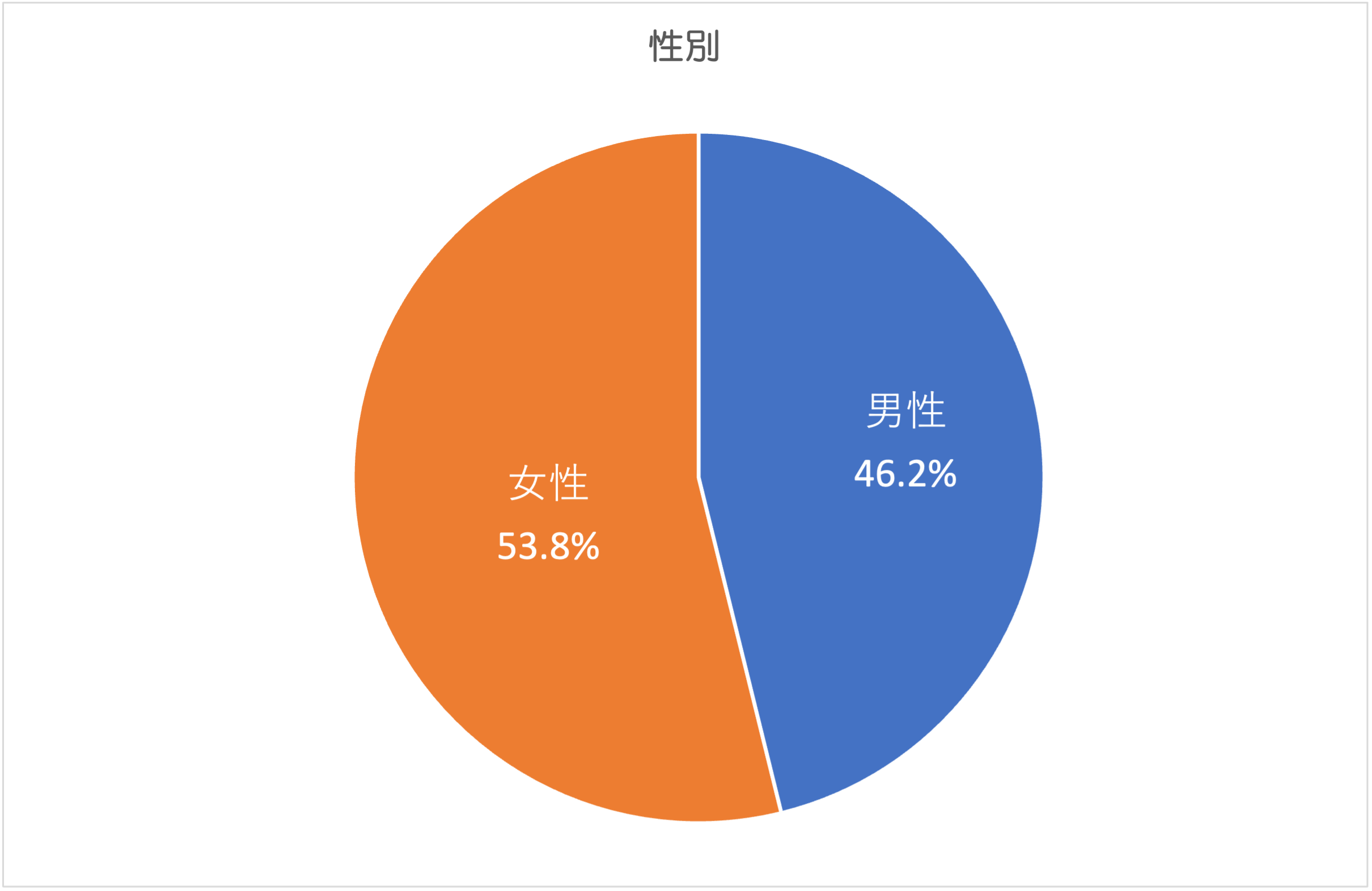

②性別(回答数13)

男性:46.2%(6名)、女性:53.8%(7名)

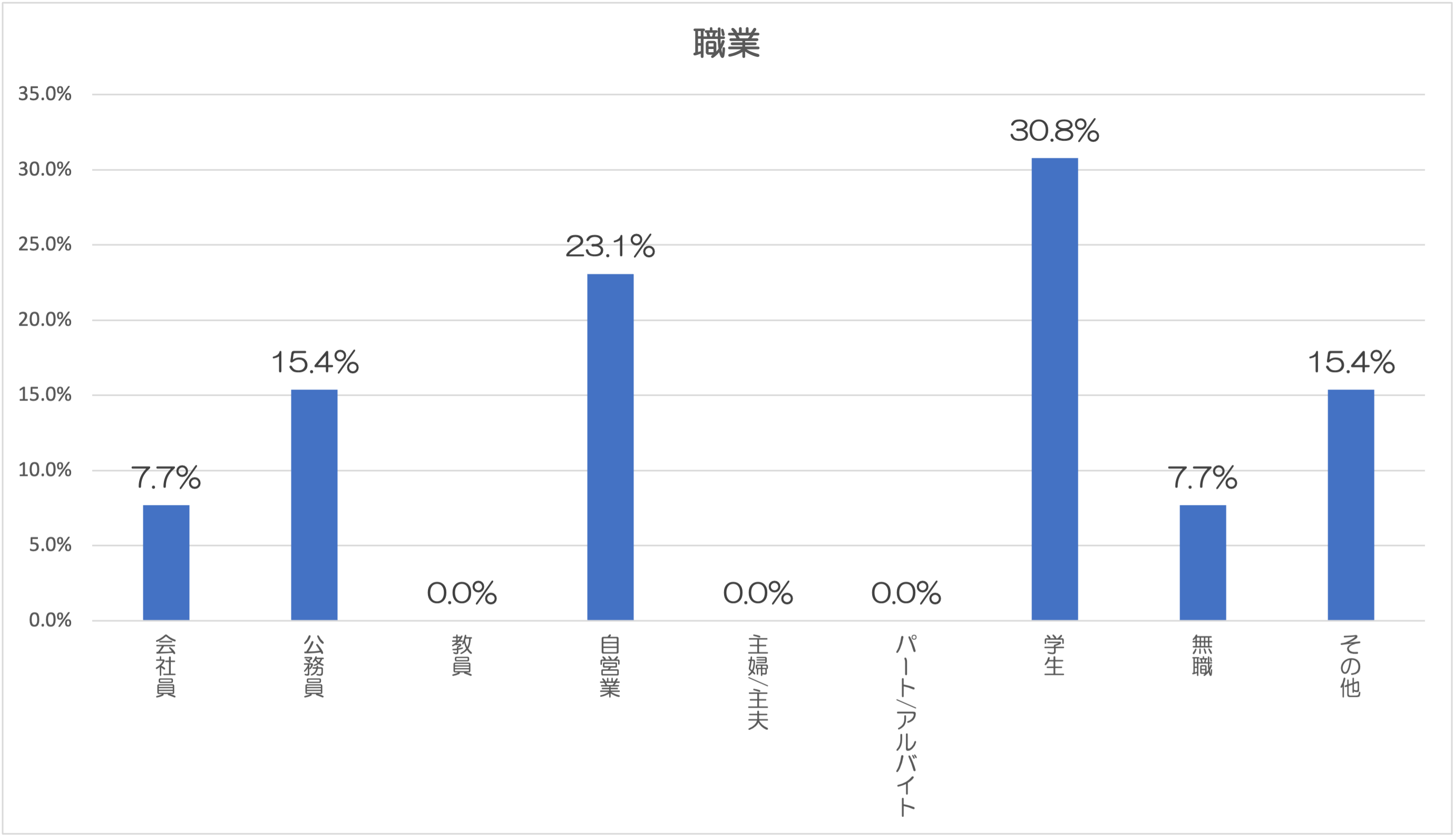

③職業(回答数13)

会社員:7.7%(1名)、公務員:15.4%(2名)、教員:0.0%(0名)、自営業:23.1%(3名)、主婦/主夫:0.0%(0名)、パート/アルバイト:0.0%(0名)、学生:30.8%(4名)、無職:7.7%(1名)、その他:15.4%(2名)

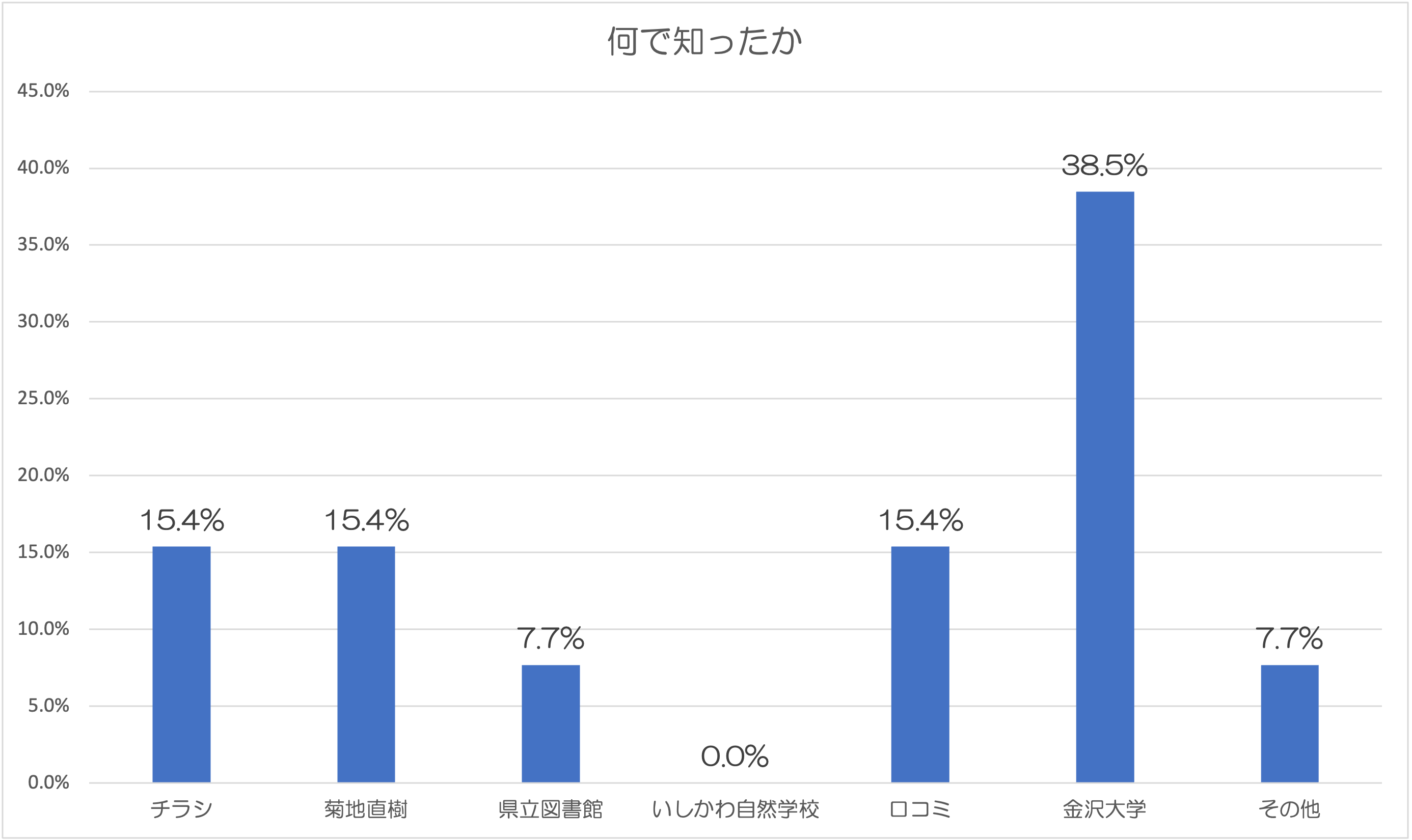

④カフェのことを知った情報源(回答数13 複数回答)

チラシが15.4%(2名)、菊地直樹のサイト/フェイスブックが15.4%(2名)、県立図書館が7.7%(1名)、いしかわ自然学校が0.0%(0名)、クチコミ15.4%(2名)、金沢大学のアカンサスポータルが38.5%(5名)、その他が7.7%(1名)でした。

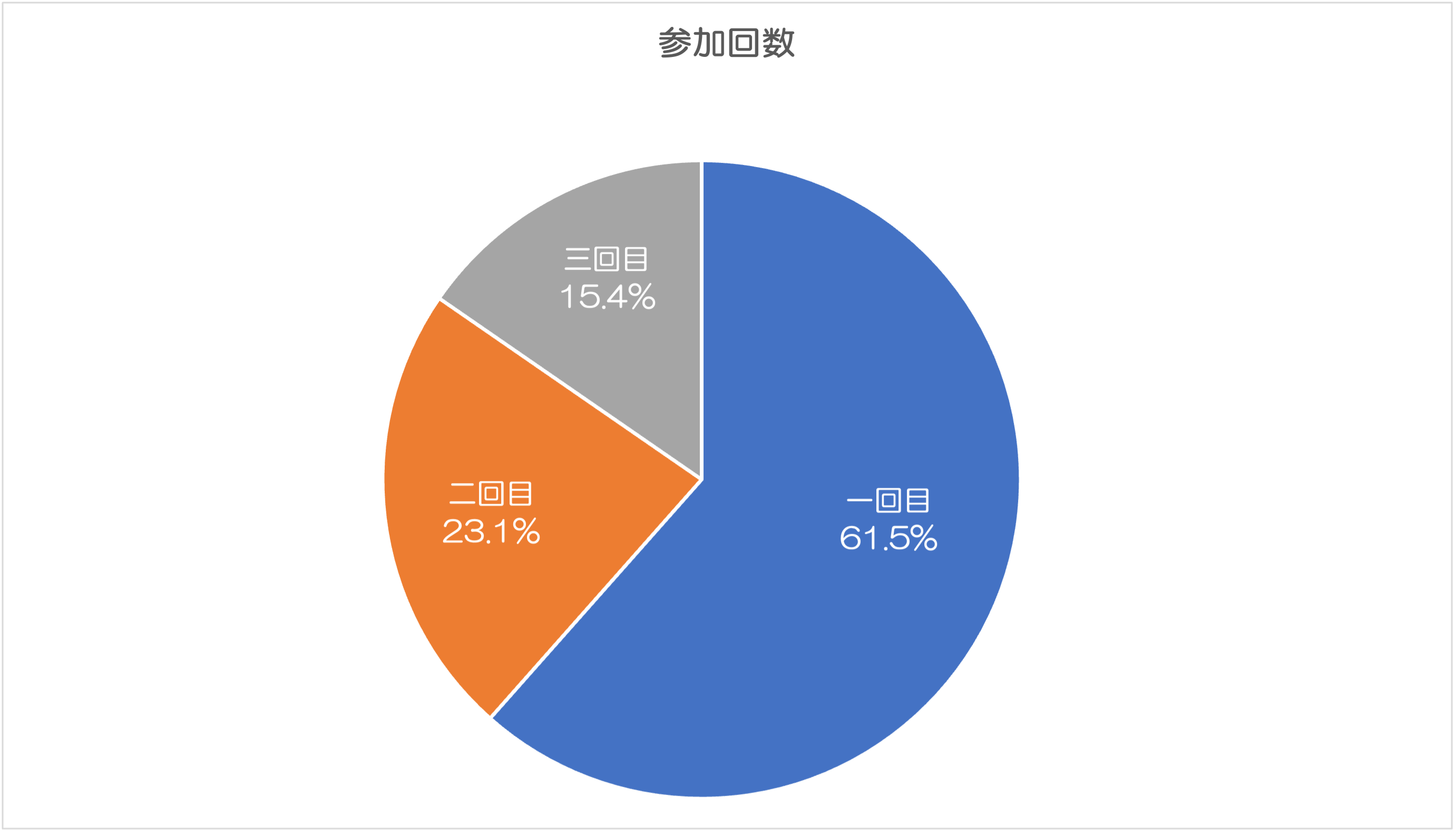

⑤参加回数(回答数13)

一回目:61.5%(8名)、二回目:23.1%(3名)、三回目:15.4%(2名)

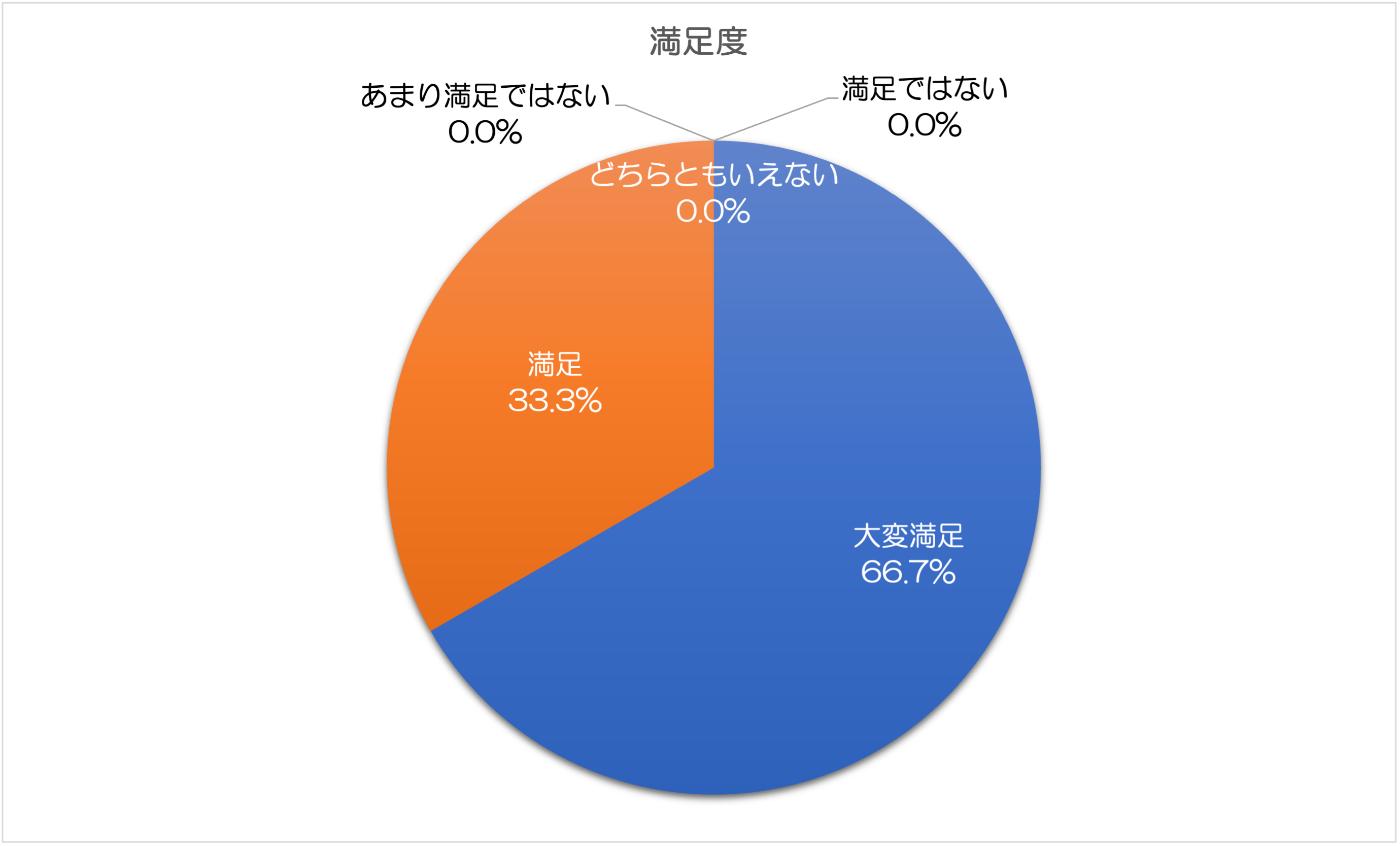

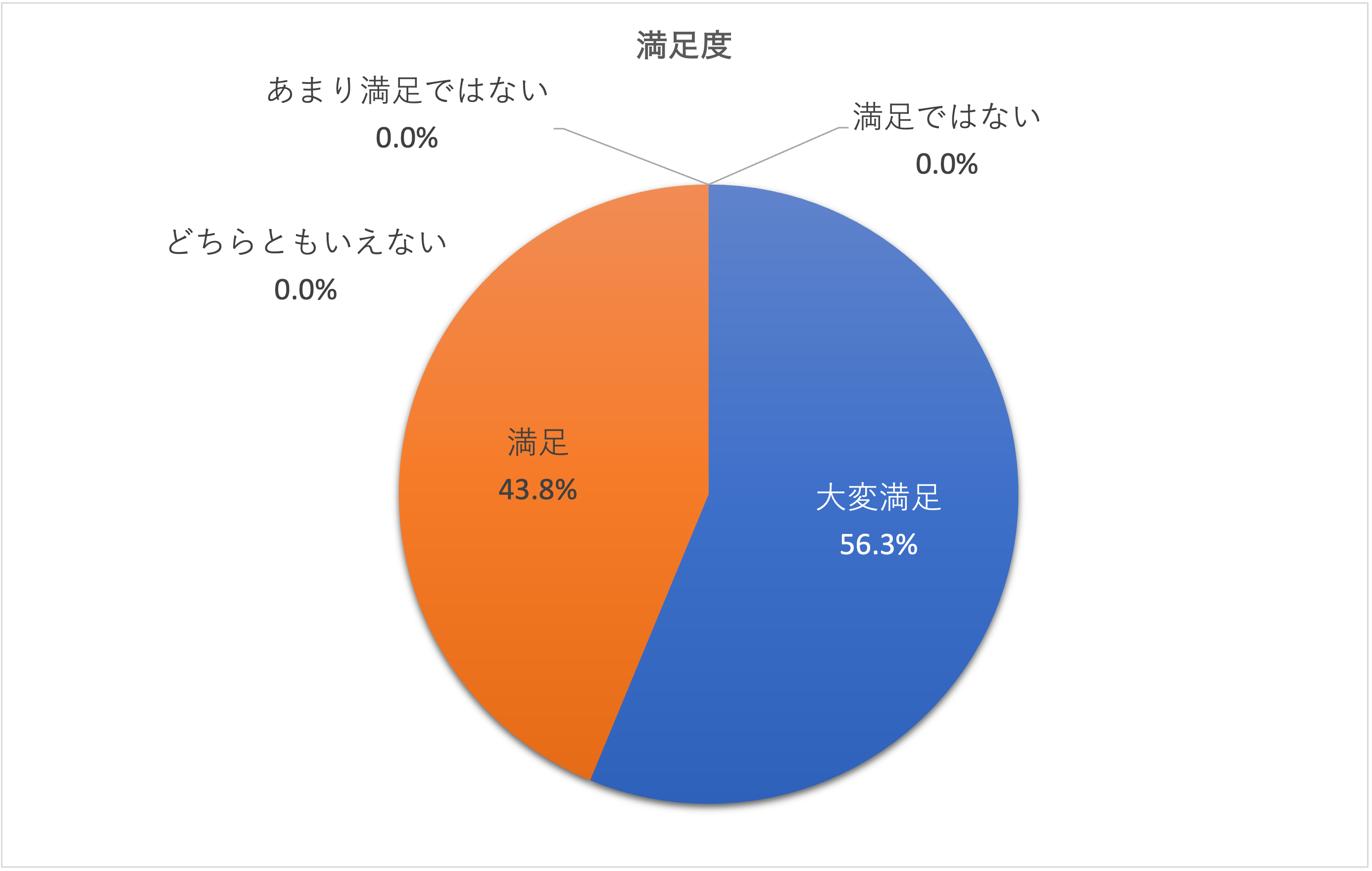

⑥満足度(回答数12)

大変満足:66.7%(8名)、満足:33.3%(4名)、どちらともいえない:0.0%(0名)、あまり満足ではない:0.0%(0名)、満足ではない:0.0%(0人)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・能登と佐渡のつながりについて詳しく知らなかったので、共通点が多く驚いたから。

・佐渡の見方が変わりました。住む面と研究する面において見方が異なることがわかった。

・トキの放鳥の話を初めて知りました。

・いろんな地域のいろんな職業の人が同じテーマで話すと、私が思いもしなかった質問や意見が出て、おもしろかったです。

・公務員としてトキ放鳥を契機に地域を活性化していく仕事に携わっており、豊田先生のお話は大変参考になりました。いろいろな考えの人がいる中で、広域で同じ目的に向かって取り組む難しさを改めて感じました。

・リアル!簡単ではない。しかしテーマが見えてきてる気がする。

・佐渡の自然保全の取り組みについて、いろいろ勉強になりました。

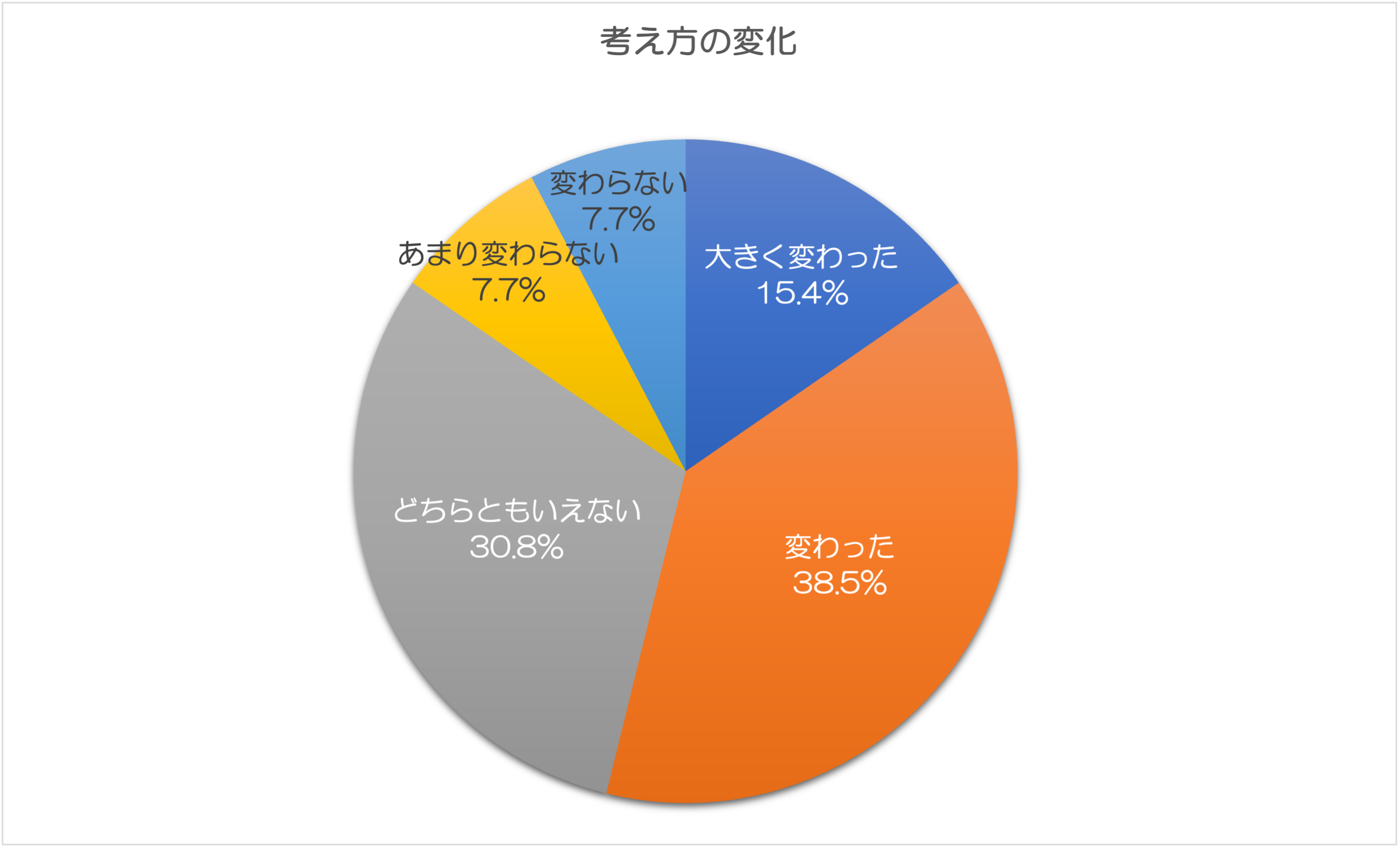

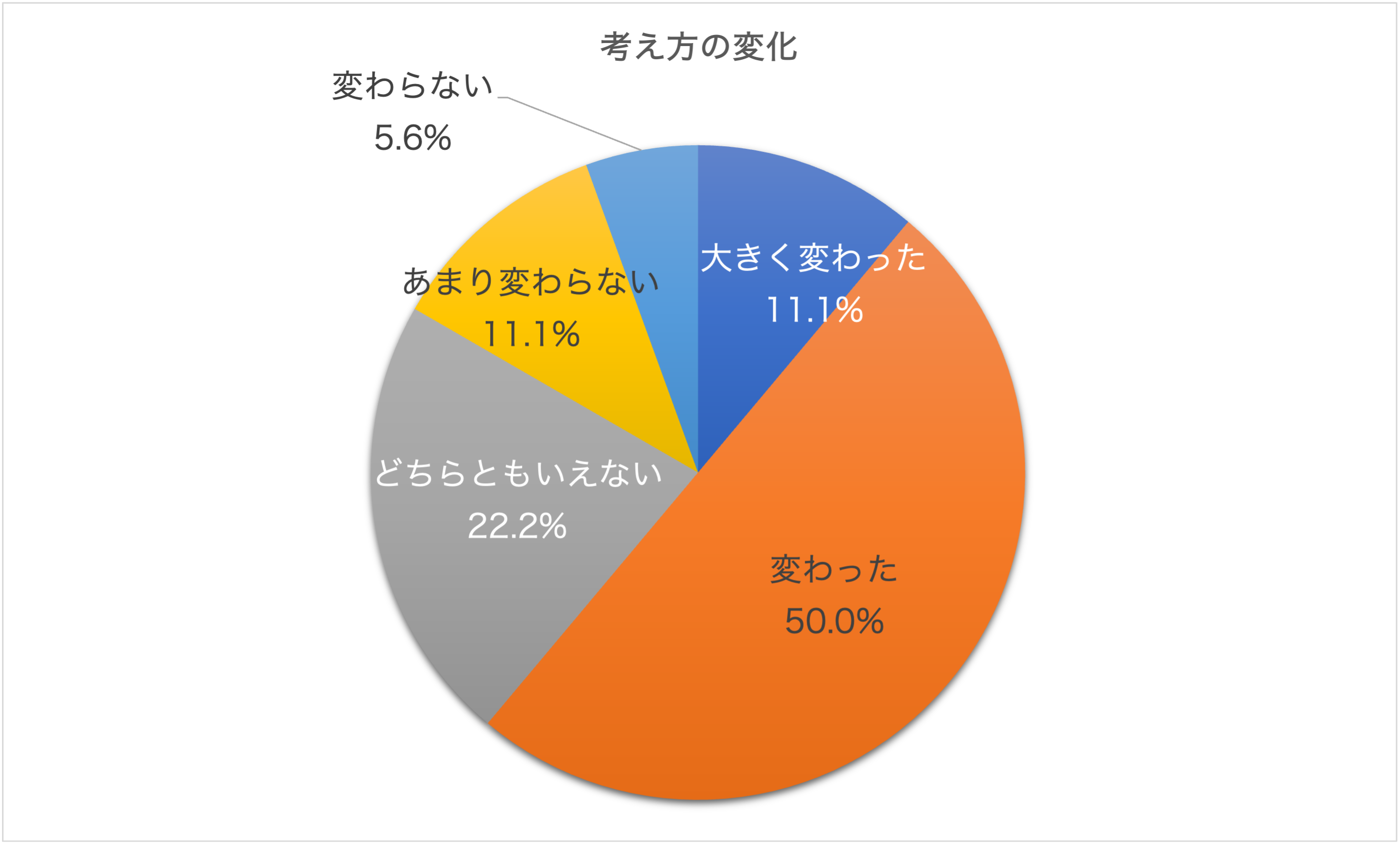

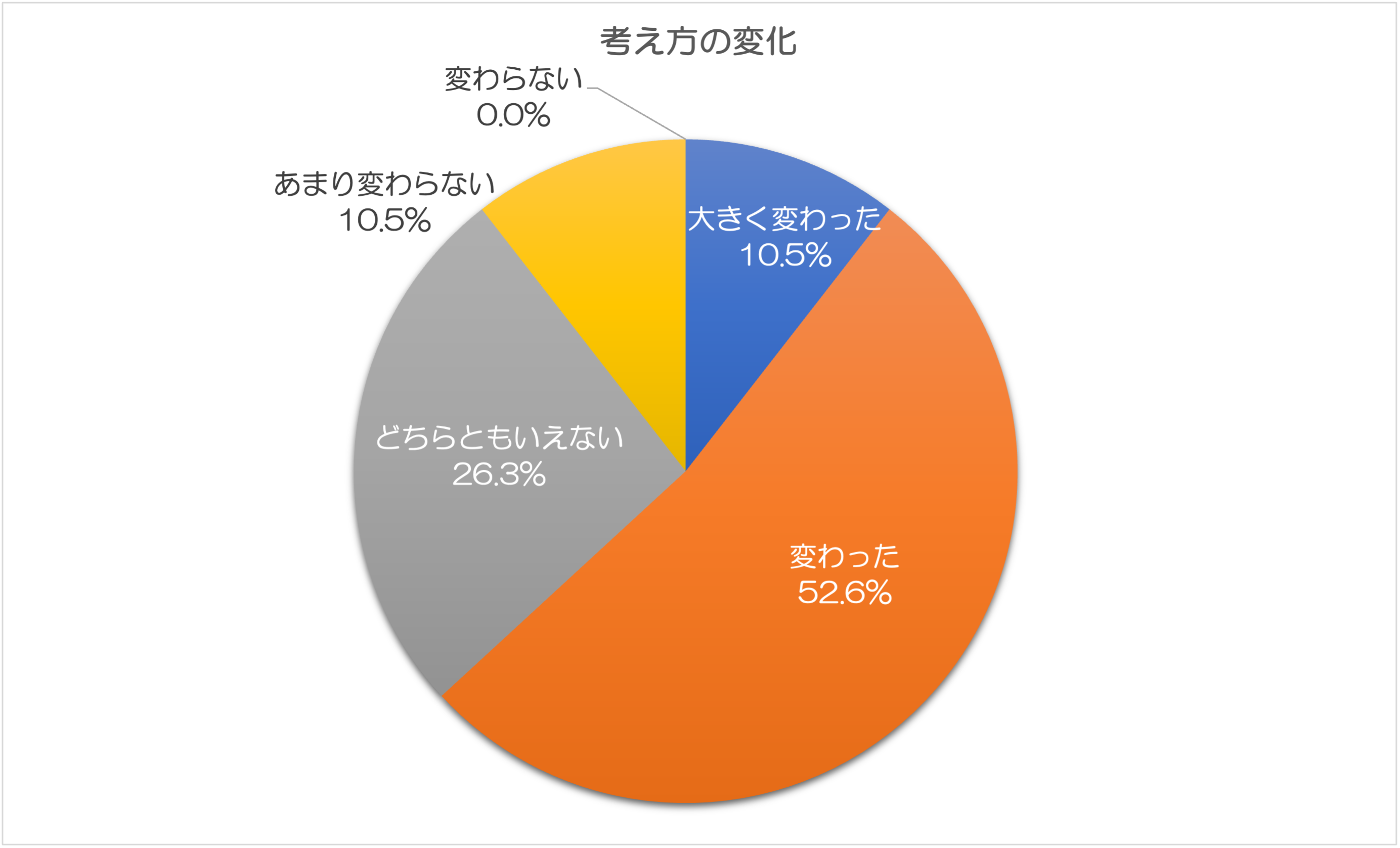

⑦参加して能登の里山里海について、考え方は変わりましたか(回答数13)

大きく変わった:15.4%(2名)、変わった:38.5%(5名)、どちらともいえない:30.8%(4名)、あまり変わらない:7.7%(1名)、変わらない:7.7%(1名)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・能登の里山里海をトキを含めて守っていきたいと強く感じました。

・研究者の話の深さ、切り口にとても深さを感じた。

・知らなかったことを知れたという感じです。

・知らないことが多く、情報の整理中のため。

・元々能登の里山里海をいかに次の世代に受け継いでいくかを考えているので、その大切さに関する考えは変わらないが、つないでいくのは難しい。

・昔には戻れない。しかし・・・ということ。

・放鳥だけでなく、トキが生息できる自然環境を守ことも大切です。「トキ認証米」は一つの例です。

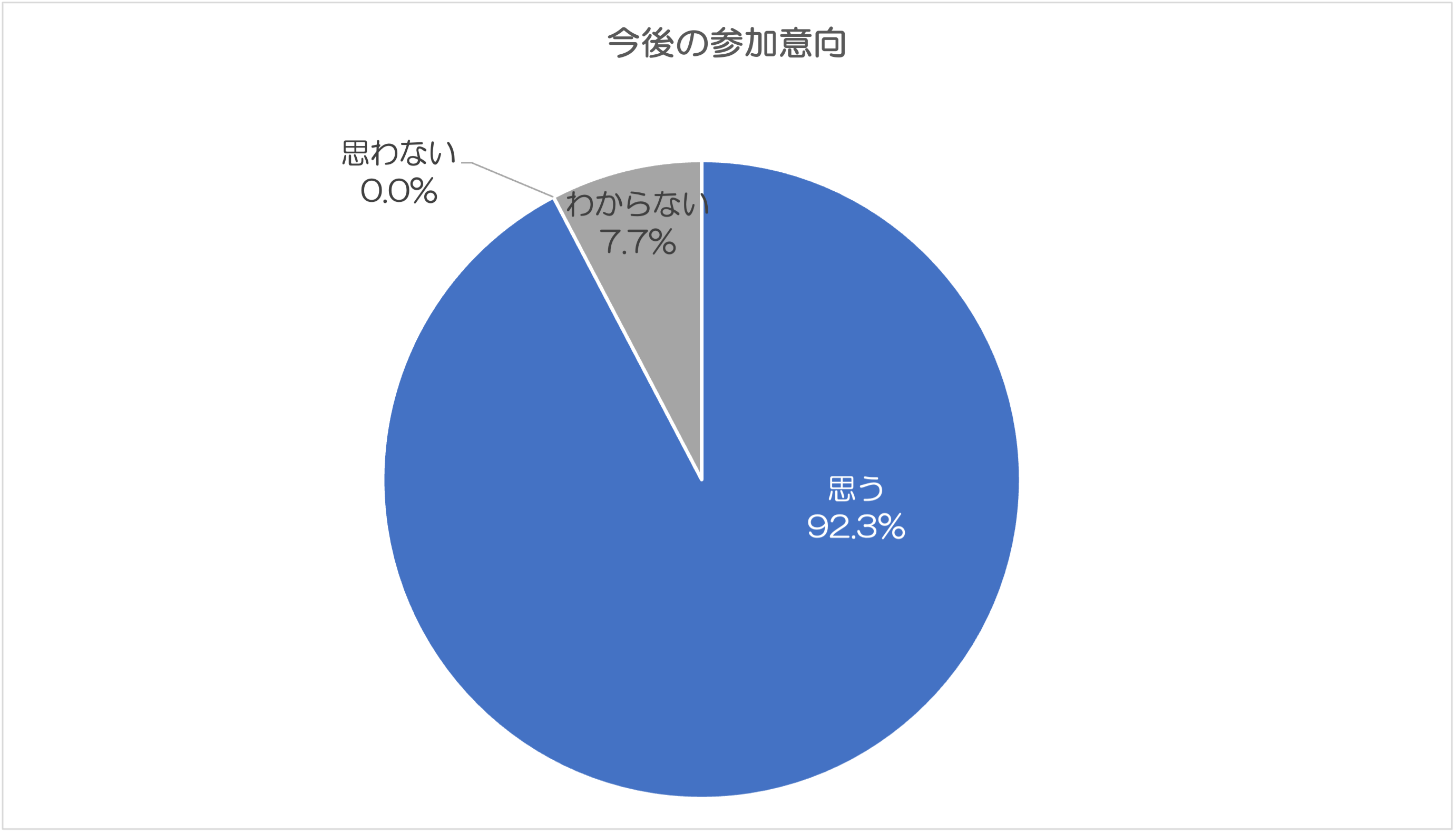

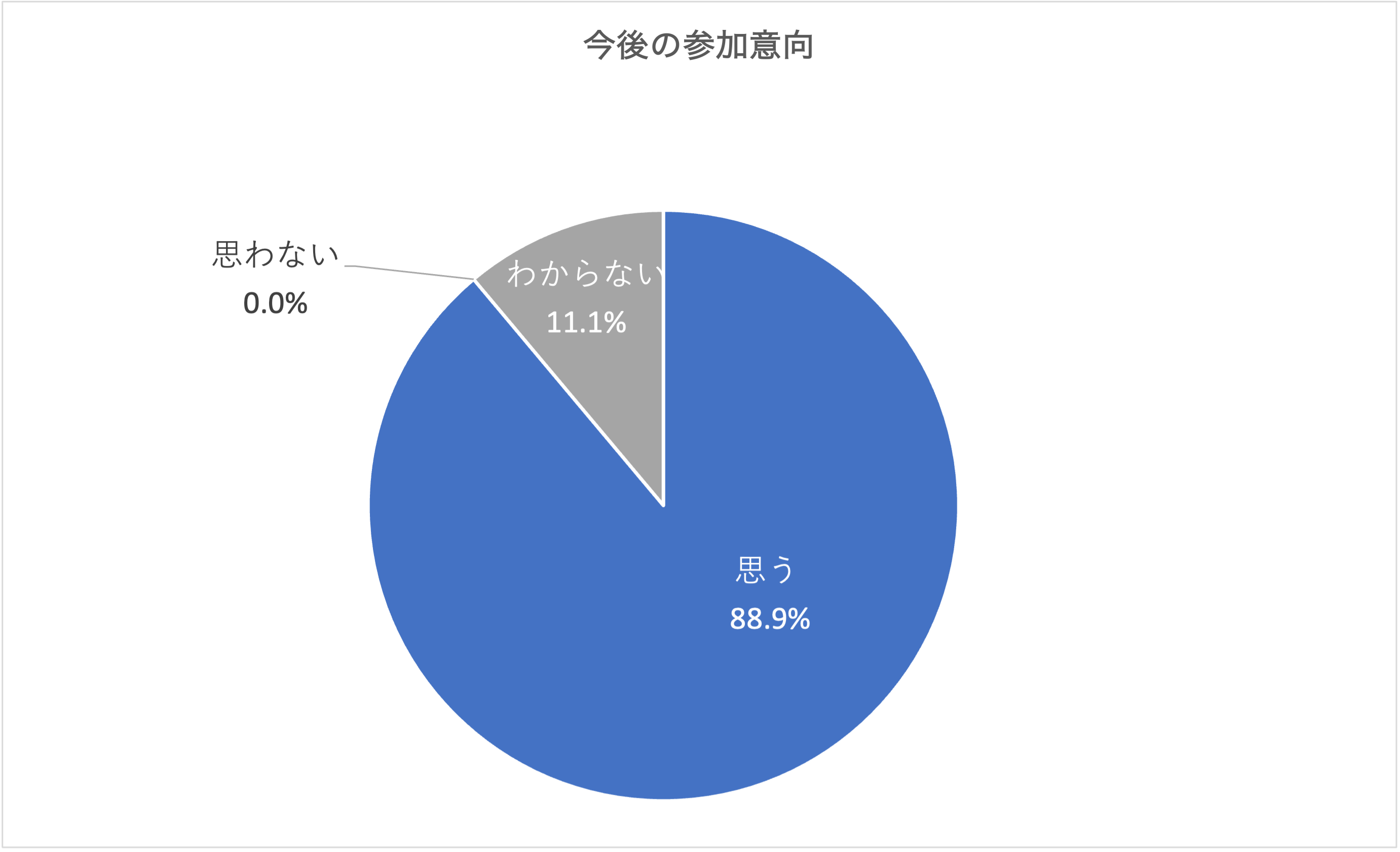

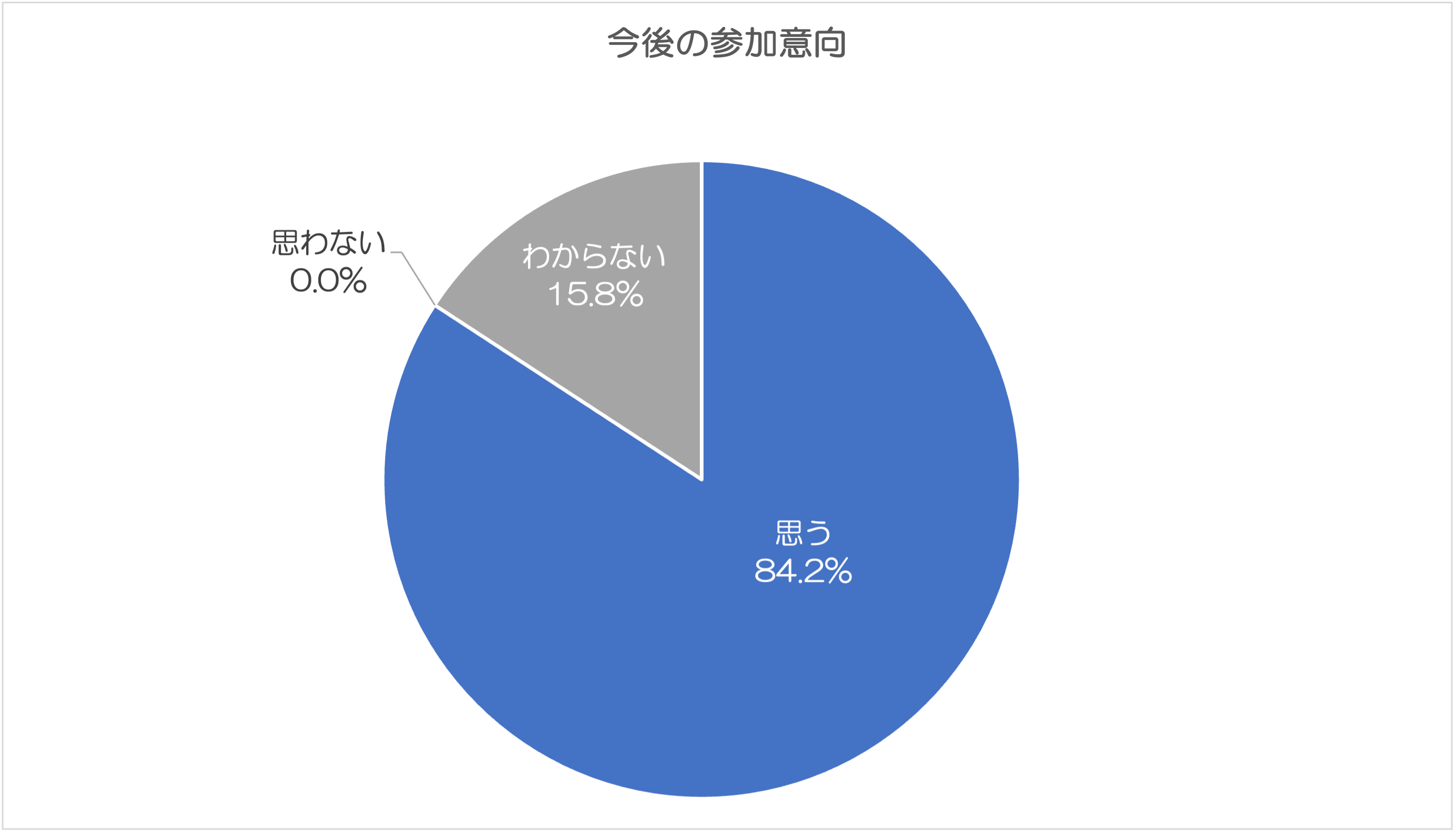

⑧今後も参加したいと思いますか(回答数13)

参加したいと思う:92.3%(12名)、思わない:0.0%(0名)、わからない:7.7%(1名)

⑨興味があるテーマ

・食と観光。なりわいと教育。

・地域に人や生業を呼び込むために地域で取り組むべきこと。

・のとの再生

・農山村地域の関係人口

⑩全体としての感想として、以下の声が寄せられました。

・とても良い会でした。ありがとうございました。

・トキについてフォーカスしたことがなかったので興味深い話で面白かったです。

・ゼミにも生かせるヒントをもらえました。ありがとうございます。

・発見事項がいくつもありました。ヒントをいただき感謝しています。

・あまりトキに興味はなかったですが、お話を聞けてよかったです。話がおもしろかったし、トキに興味がわきました。

・県内の取り組みなど知らないことも知ることができ有意義でした。

・能登と佐渡は「兄弟」ではなく「姉妹」なんだぁと思いました。

・様々な職種、年齢、バックボーンを持つ方が集まったからこそ、知れたことがあった。

・佐渡の取り組みは素晴らしいと思った。能登ではどうだろう。

・視野が広がりました。いつもありがとうございます。トキが色んな所に飛んでくる!

・理解が深まった気がします。

・自然共生は単に行政区域で区分することができないです。いろいろなアクターを考慮する必要があると思います。

第三回 のと里山里海カフェを開催します(2/26)

京都マラソン(2/16)走りました

第九回 いしかわ生物多様性カフェ(1/31)参加者アンケート結果

データを示すだけで特に分析はしていません。

一般参加者数:23名

回答者数:18名

回答率:78.2%

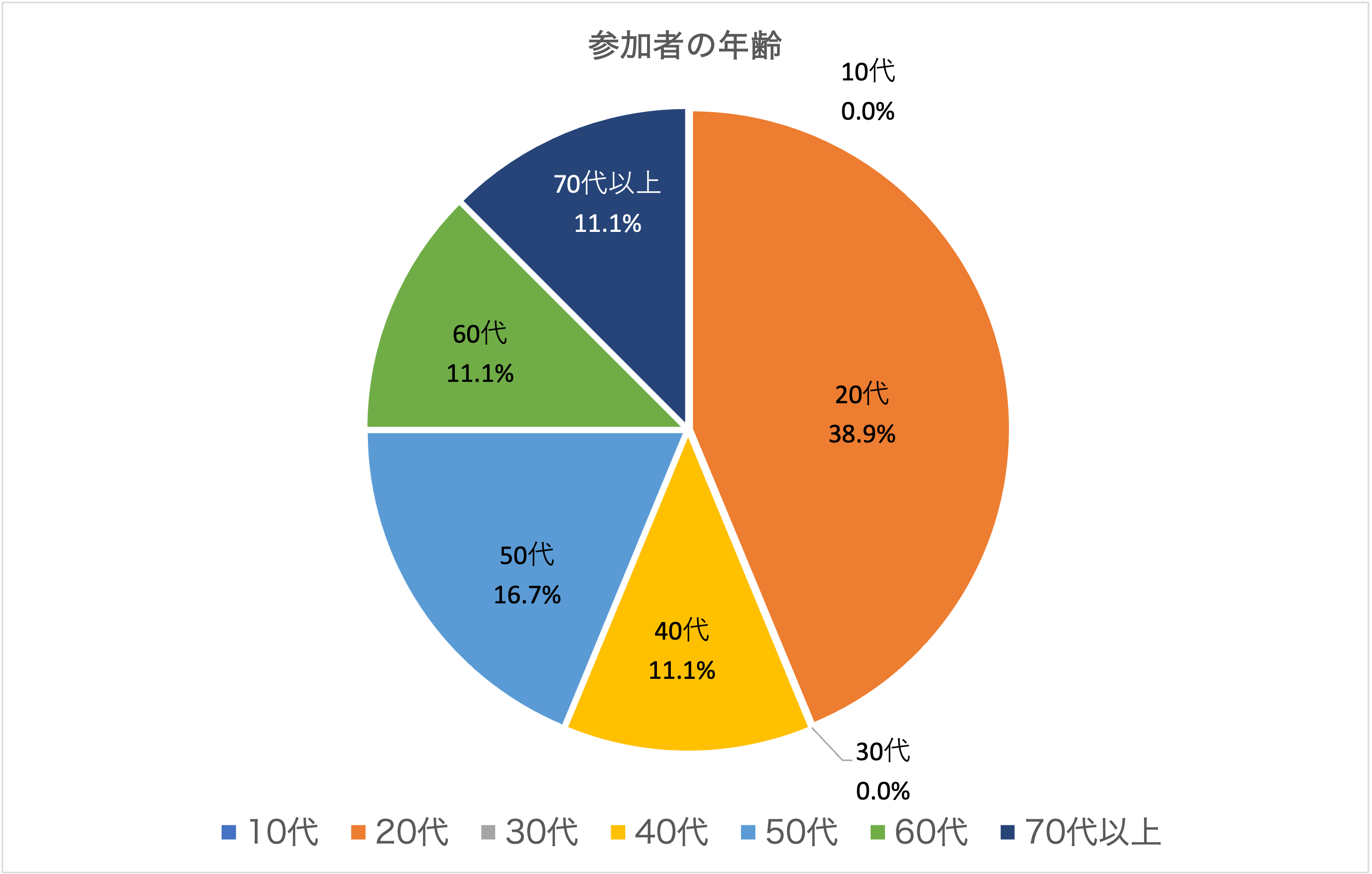

①年齢(回答数18)

10代:0.0%(0名)、20代:38.9%(7名)、30代:0.0%(0名)、40代:11.1%(2名)、50代:16.7%(3名)、60代:11.1%(2名)、70代以上:11.1%(2名)

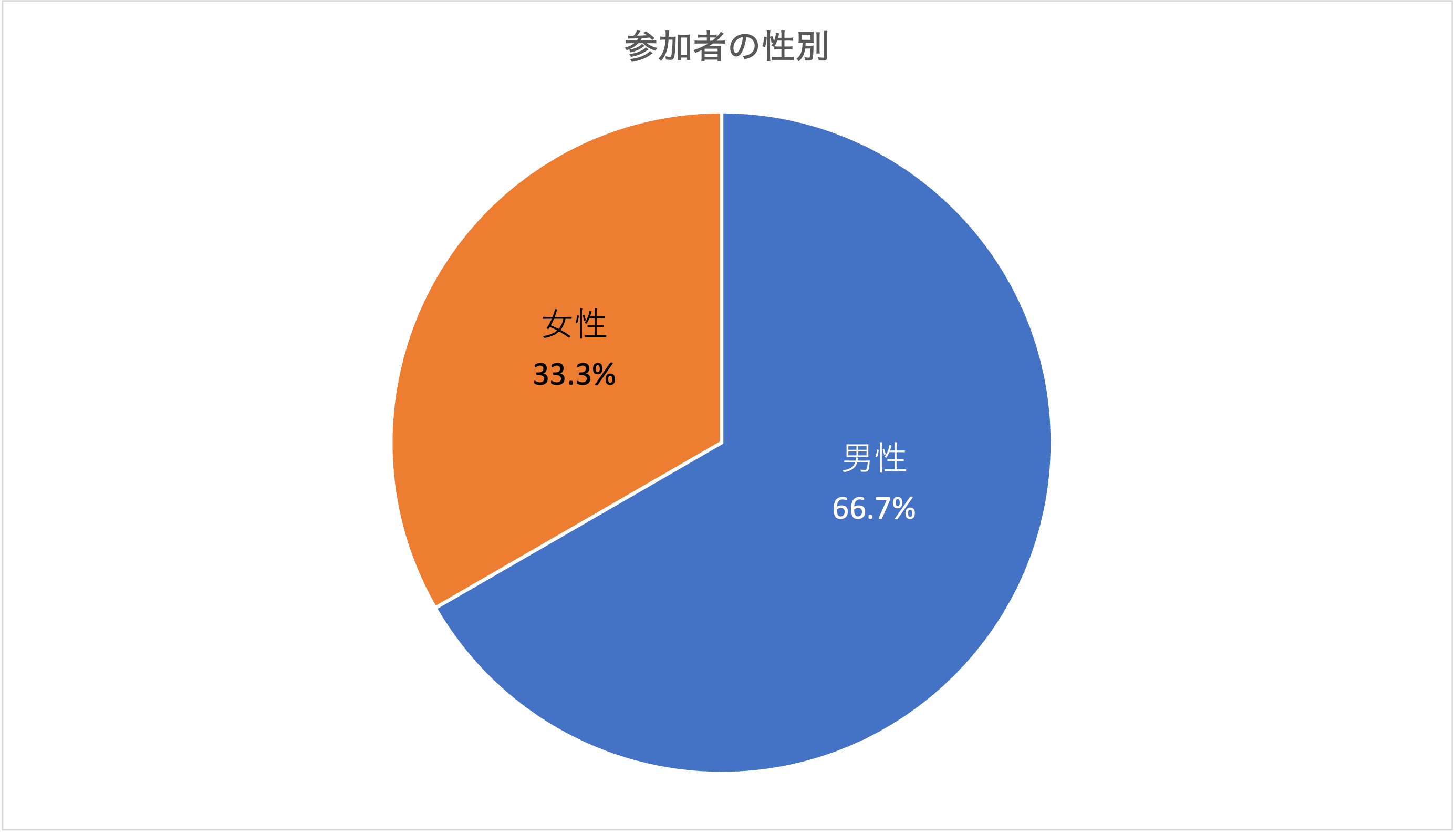

②性別(回答数18)

男性:66.7%(12名)、女性:33.3%(6名)

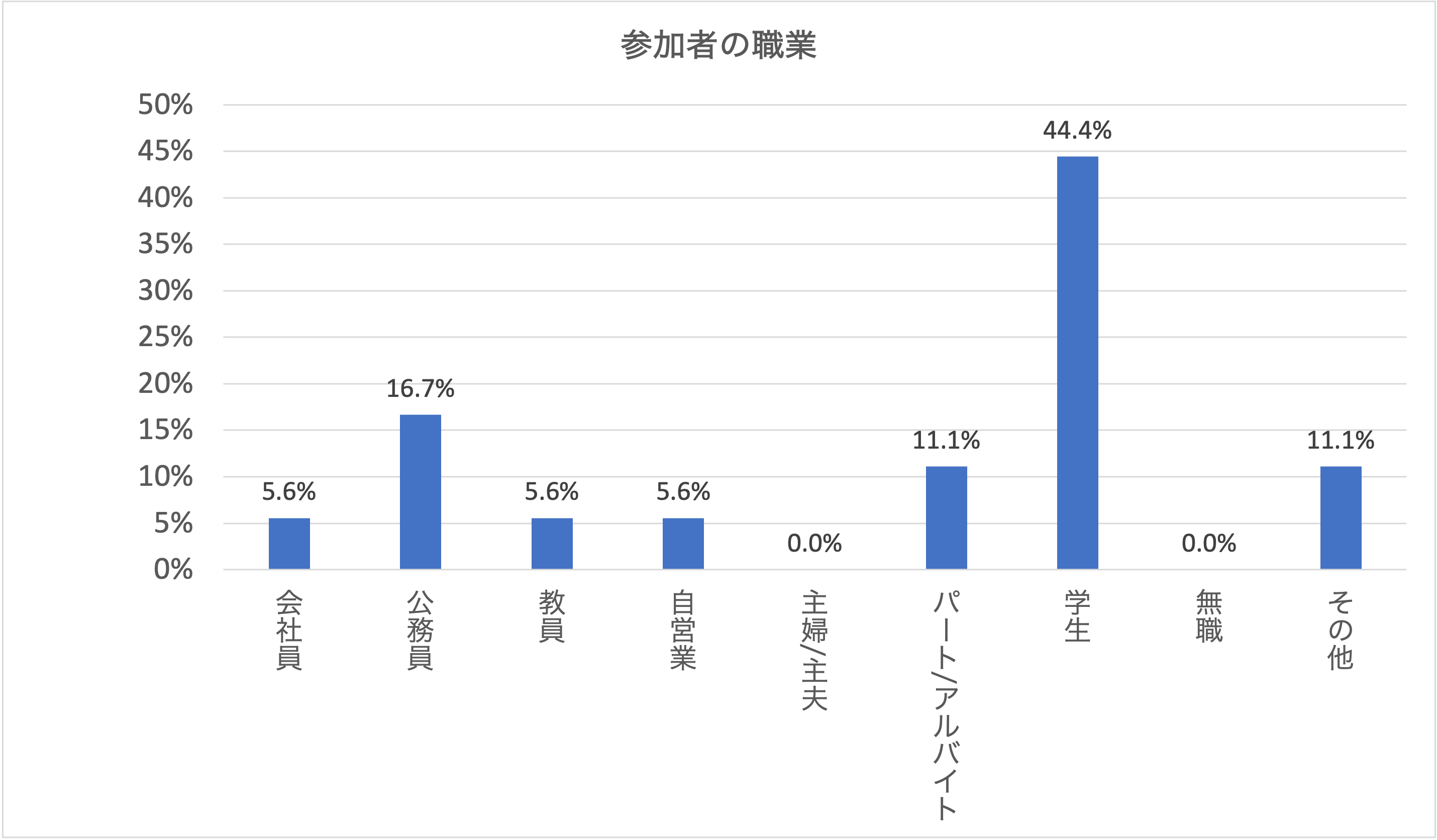

③職業(回答数18)

会社員:5.6%(1名)、公務員:16.7%(3名)、教員:5.6%(1名)、自営業:5.6%(1名)、主婦/主夫:0.0%(0名)、パート/アルバイト:11.1%(2名)、学生:44.4%(8名)、無職:0.0%(0名)、その他:11.1%(2名)

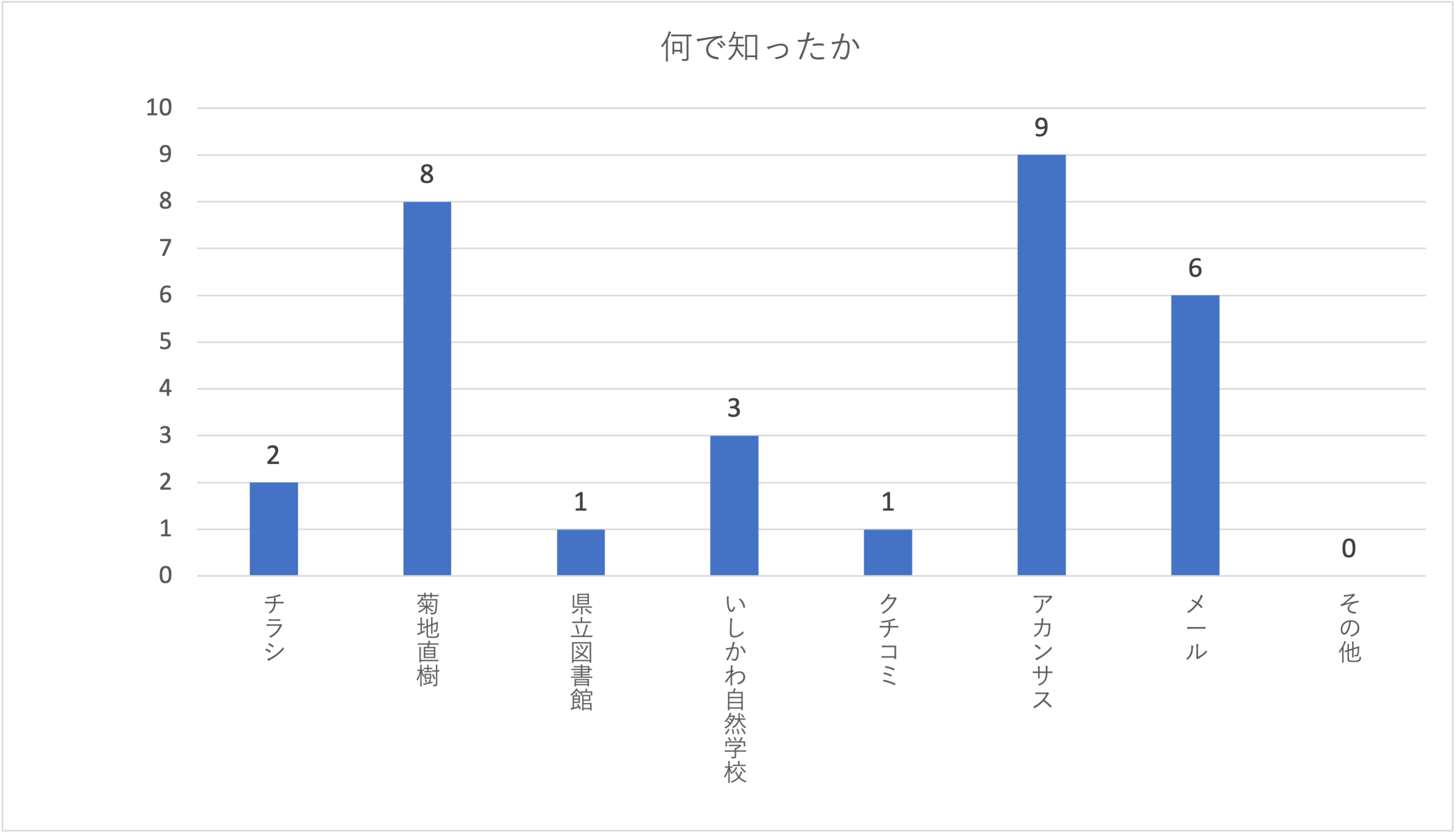

④カフェのことを知った情報源(複数回答)

チラシが5.6%(1名)、菊地直樹のサイト/フェイスブックが44.4%(8名)、県立図書館が5.6%(1名)、いしかわ自然学校が16.7%(3名)、クチコミ5.6%(1名)、金沢大学のアカンサスポータルが50.0%(9名)、ダイレクトメールが33.3%(6名)、その他が0.0%(0名)でした。

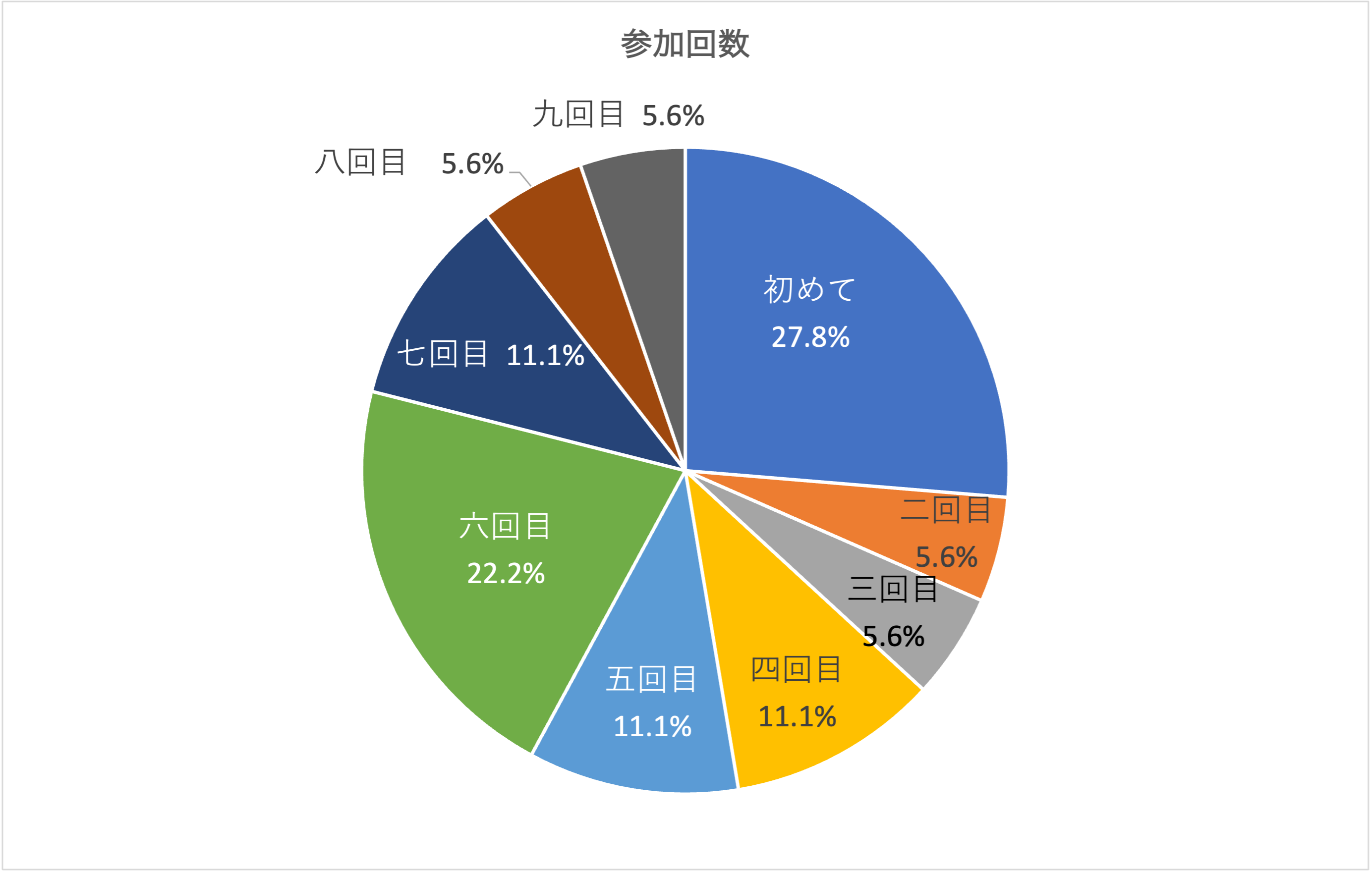

⑤参加回数(回答数18)

初めてが27.8%(5名)、二回目が5.6%(1名)、三回目が5.6%(1名)、四回目が11.1%(3名)、五回目が11.1%(3名)、六回目が22.2%(4名)、七回目が11.1%(3名)、八回目が5.6%(1名)、九回目が5.6%(1名)した。

でした。

⑥満足度(回答数16)

大変満足:56.3%(9名)、満足:43.8%(7名)、どちらともいえない0.0%(0名)、あまり満足ではない:0.0%(0名)、満足ではない:0.0%(0人)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・「関係人口」という言葉をはじめて知った。そこから色々なことに思考を巡らせることができた。白峰の活動は楽しそうで良い!

・学生として中山間地域に貢献している方々の存在を知れた。

・The presentation has so many new interesting insight, I need more time to process it. I learned a lot about practical way to do rural community development today, which I’m looking for attending this seminar.

・以前に坂本先生の授業で聞いた話のより深い部分の話を聞くことができた。集落の維持や地域活性化という興味のある分野の具体的な活動を知れたのが勉強になった。

・関係人口の重要性と集落の維持について深く知ることができた。今後の自身の学びや研究に活かしていきたいと思う。

・場所(拠点)より人

・「水源地域での教育活動」とサテライトの役割について、いろいろ勉強になりました。

・サテライト、地域の人とのコミュニケーション構築、行政でなく大学生のパワーで成り立つ楽しみながら皆相互に学びを得て良い関係を知りました。とても分かりやすかったです。

⑦参加して生物多様性と人の暮らしについて、考え方は変わりましたか(回答数18)

大きく変わった:11.1%(2名)、変わった:50.0%(9名)、どちらともいえない:22.2%(4名)、あまり変わらない:11.1%(2名)、変わらない:5.6%(1名)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・人口減少地域の維持についてはどちらかというと否定的であったが、中間的な考え方、とらえ方があることを知り、なるほどと思った。

・中山間地域のイベントに積極的に参加したいと思った。

・白峰の事例を知れて、とても参考になった。

・My frequency in this topic didn’t change much, due to I have same concern. However, Student volunteering program inspire my own project which also planned to gather scholar in community development project, my home country(Indonesia) may not have same cohensive stakeholder spirit like Japan, which become my own challenge to start project in Indonesia.

・地域を活性化させたいとき、どうしても観光に目がいきがちだが、それ以上に「関係人口」を増やすことを目的として活動をされていることに意外性を感じた。

・将来は都市圏で働くが、都市の大学に通っていれば深く考えることのなかったテーマだと思う。年ならではの多様性と人の暮らしについて考えていきたい。

・もともと生物の多様性と人の暮らしは重要と思っていましたので。

・あまり変わりませんが、関係人口という考え方について知識を少しですが深めることができました。つながりをつくることの重要性についての考え方は、これまでと変わらず本当に重要だと考えてます。

・良い意味で大体予想通りでした。白峰の人々がもっと排他的だと思っていたので、そこは意外でした。それもきっと坂本先生のお人柄とネゴシエーターとしての手腕がお見事だったとお見受けしました。大変勉強になりました。

・大学生が過疎地域でボランティアをして卒論を完成させ、その地域の関係人口になることは興味深いです。

・毎回いろんな違った方面から、いろんな活動をされている方の生の実際のお話が新鮮です。ルーティンワークばかりしているものとしては目からウロコで、私も何か役に立つ活動に参加できればと学ばせてもらっています。

⑧今後も参加したいと思いますか(回答数18)

参加したいと思う:88.9%(16名)、思わない:0.0%(0名)、わからない:11.1%(2名)

⑨興味があるテーマ

・気候変動(第4の危機)

・狩猟

・農村の戦略的撤退。むらおさめ。

・I’m interesting about the approach and method that develop to engage the community especially among students.

・自然とのつながり

・外来種問題

・人と人のつながり

・地震、災害後の過疎地域の課題のようなこと。

・生物多様性と地域文化(南方熊楠さん、神社合祀反対運動をきっかけに自然保護)

・自然体験活動とフィールド保全、手入れしすぎず安全なフィールドを子どもたちとつくる

・生き物や自然に関する踏み込んだ話題。

⑩全体としての感想として、以下の声が寄せられました。

・人びとがその土地に住み続ける、定着していくために、何らかの価値観の転換が必要になってくると思いました。一方で現在の教育課程ではそれと逆の価値観をインプットしているように思いました。

・おにぎりせんべいがなつかしく、おいしかった!ありがとうございました。

・大学生として自分にも貢献できることがありそうだと思った。

・中山間地域の未来を考える上で、合理的解決、関係人口、むらおさめなどあるが、地域として何が最善策なのか検討していくことの難しさを感じた。

・現場で生活したからこそ分かることがあり、研究における「現場」の重要性を感じられた。自分一人で活動を考えるのではなく、地域の人々と一体となって、地域をより良くするための活動を地域全体で作りあげるというのは難しいが、それを成立させていることに感心した。ありがとうございました。

・地域の人と関わるには、まず相手と打ち解ける努力が重要で、さらに相手のために行動することが大事だと思った。

・テーマとしては面白かったです。私の年齢的には、終了時間が遅いと感じたためです。20:00までの方がありがたい。私は能登出身で実家もそこです。参加者の方で当事者の方の発言がありました。本当に同感です。

・経済中心の社会といっても、人と人のつながりは段々と重視されるようになったかなと思う。しかし、どの程度のバランスがよいかはよくわからないと思う。

・人口減少は小学校の廃校と村の衰退のイメージなので、学校が残っているうちは、まだ大丈夫な印象。

・様々な大学が地域づくりについて考え、行動している姿をよく見ますが、今回のお話では、その面について詳しく伺うことができて、とても参考になりました。

・とても興味深くお聞きすることができました。坂本先生の河川に関するお話もお伺いしたいと思いました。

・関係人口が定住人口に移行しない問題をどう解決すればいいですか?

・坂本先生のお話、とても分かりやすく拝聴しました。大学生のパワーすごいですね。オープンな地域の人とそうでない地域があるのでは?と思いました。一過性にならない様、ずっと交流が続くことが望ましいですね。

・現地で活動した研究者の話が聞けてよかったです。

いしかわ生物多様性カフェがテレビ番組(2/15)で取り上げられます

第二回 のと里山里海カフェ(1/10)報告

開催日時:2025年1月10日(金)18:30〜20:30

開催場所:石川県立図書館研修室

話題提供者:宇都宮 大輔さん(珠洲市自然共生室)

テーマ:里山里海が核となる地域を目指して−珠洲市の取り組み

参加者数:41名(一般参加者32名+スタッフ・関係者9名)

【話題提供】

話題提供者である宇都宮大輔さんは、金沢大学で花と昆虫の関係をテーマに博士号を取得したのち、金沢大学の人材育成プログラムの教員スタッフとして珠洲市に赴任しました。2015年から珠洲市自然共生研究員を務めています。

宇都宮さんを招き、「里山里海が核となる地域を目指して−珠洲市の取り組み」というタイトルでお話ししていただきました。宇都宮さんからは、珠洲市における里山里海の現状、里山里海を活用しながら保全していく取り組み、市民参加型の調査、地震と豪雨災害の現状と地域の知恵などについて話題提供していただきました。

以下、宇都宮さんの話題提供の要約です。

里山里海からの恵み

里山里海は人の生活にどうしても必要な「自然の恵み」が得られる場所であると考えています。里山里海をどうやって守っていくのか、どうやって維持していくのか、こういったことがとても大事であると考えています。

では、みなさんが感じる「自然の恵み」とはどのようなものでしょうか。たぶん、多くの人は物質的な恵みがすぐ思い浮かぶと思います。食べるもの、水、木材などなど、もともとは里山里海からもらっていたものを使って作ったりしています。もう一つは精神的な恵みと思っています。きれいな景色を見たり、海水浴をしたり、ホタルを見に行って癒やされたりリラックスしたり、楽しむ場所もかなり提供しています。

いろいろな恵みをもたらしてくれる里山里海は、生活に必要な物を得るために重要な場所ですが、ただ得るだけではなく管理しながら利用してきた場所だと考えています。利用方法や管理方法の違いによって、多様な場所、環境が混ざり合っている景観です。

里山里海の維持管理

たとえば森林の利用と里山林の形成について考えてみましょう。ほとんど手が入ってない森は照葉樹林が多いです。それを利用し始めると木を切って、次にナラ類が優占していきます。二次林という言い方をしています。10年から30年の周期で伐採して、うまくサイクルを回していけば維持管理できますが、過剰利用するとはげ山になっていきます。林の生産能力以上に人がものをとっているということです。何もとれなくなって、置いておくとマツが生えてきて、アカマツ林になってきます。マツタケが採れると思うかもしれません。実際、珠洲でもつい最近までは、マツタケが非常にたくさん採れています。アカマツ林を経て、そのまま置いておくとナラの二次林に戻っていきます。このように人がどのように使うかによって、どういう状態になるのかが決まる。これが里山里海の特徴だと思います。

歴史的に考えると、さまざまな産業とのかかわりが非常に大きいです。珠洲の場合は瓦の産業がつい近年まで行われていました。塩づくりもあります。共通するのはどちらも大量の薪が必要だということです。

人が使うことが、里山里海にとっては非常に大事ですが、人間の活動だけでは里山里海は維持できません。もう一つ主役が生きものです。いろんな種類の生きものがたくさんいると自然の恵みをもたらす仕組みが維持されやすくなると考えられています。人間の活動と生物多様性の二本柱で里山里海が支えられているのです。

現在、人間の活動の話は大きく変化しています。たとえばエネルギーは、薪や炭、天然の油を使っていましたが、石油由来のものになってきていますね。その場でとれていたものを使わなくなっています。人の生活が変わっていくと、里山里海とのかかわり方も変わってきます。それによって能登の里山里海は良くなるのでしょうか、悪くなるのでしょうか。

社会的な変化もあります。だんだん里山里海と人が分断化されつつあると考えています。一番分かりやすいのは、一次産業に携わる人が減っていることです。かつて小さい田んぼがたくさんあったのですが、それを整理して1枚の大きい田んぼを作る整備事業が進んでいます。これによって農業を続けたい人に農地が集約されて規模も拡大しやすくなっていますし、農作業の効率化も進んでいます。排水路もしっかりと作って田んぼを乾きやすくする取り組みも進んでいます。その結果、2メートル以上の深さがあるような場所に水路が結構できてきます。そうすると、もともと田んぼと水路を行き来していた生きものがなかなか生息できないという課題が出ていると思ってます。

もう一つは、集落全体で見ると農業に携わる人が減っていきます。数人の大規模の農家さんに農地を集めて安定化させる。集約化すると、ある人にお願いという形になります。たとえば水路の維持管理は、自分にも関係があってメリットがあって、やらないといけないということでしたが、農業から離れてしまうと「私の仕事ではありません」という人も出てくるかもしれません。どんどん集落活動とかがやりにくくなったり、里山里海と人との距離ができるっていう原因の一つになりつつあると思っています。

このような人の活動の変化に対応していく必要があると思っています。人と里山里海を継ぐ」、継承するためには人を育てて、いろんな人と情報や知識を共有しながら何かをしないといけない。やりっ放しではなくて、確認と考察が大事になると思っています。こういう視点を持って地域でできることをやると、里山里海の状態も良くなっていくと思っています。

珠洲市の里山里海について

珠洲市の面積も高齢化率も世帯数も人口も数字を挙げれません。実は地震の後、今書ける数字がないんです。行政で持っている数字はありますが、暮らして生活していると、世帯数にしろ人口にしろ高齢化率にしろ、数字と実感とはだいぶ差があります。人口は私の住んでいる地区で残っている人が6割ぐらいです。高齢化率は52%らしいんですが、これもかなり上がっているのが現実と思っています。

半島なので海に囲まれています。海と山が近いです。高い山がありません。大きな川もありません。平地も少ないです。このような特徴のなか、人々がお米を作ったりいろんな工夫をして生活をしてきたというのが能登の能登半島にある里山里海の姿だと思います。

縄文時代の遺跡も残っているように、ここでは人がずっと暮らしをしてきました。塩づくりとか、山の中にはたたら場の跡があったりします。今も珠洲焼もありますが、焼き物も作られてきました。色々なものを作りながら、山を利用しながら今まで生きてきた。海のほうも干物を朝廷へ送っていたという記録があります。

大きな川がなくて狭い平野でも、何とか米を作りたい。そのためのため池をたくさんつくってきました。珠洲だけで218、小さいのも含めると800は超えるという話も聞いております。こういったものを維持するための共同活動を営んできたわけです。

珠洲市での取り組み

このように人が手を加え続けてきたことで残ってきた環境には、希少な生き物も残っています。トキとかコウノトリが飛来する環境が能登には残っています。能登・珠洲の里山里海は、色々と評価されてきました。能登半島国定公園や世界農業遺産などがあります。まだまだ維持することで精一杯という状況なので、認定されて劇的に良くなったわけではないのですが、これは大事にしたいという人が少しずつ増えてきていると思います。

里山里海を保全していくために珠洲市が取り組んできたことを年表にしたものです。2007年に金沢大学の人材育成プログラムがスタート、2011年に世界農業遺産に認定、私の所属する珠洲市自然共生室は2013年に設置されてます。自然共生室ができてから、さまざまな計画を作ったり条例を作ったりしています。珠洲市としては里山里海を次の世代へ引き継ぐために、珠洲市生物多様性基本条例を制定しました。条例とセットで活動計画を作っています。この活動計画は里山里海がベースです。里山里海を保全することが生物多様性の保全につながるということで、里山里海をしっかりと利活用することを計画で立てております。

他にも個別の活動で取り組んでいることがあります。人材育成プログラムは、能登里山里海SDGsマイスタープログラムという名前で続いています。能登の里山里海を今後活かしてPRしていける人を育てることが大きな目的です。17年ぐらいやって、修了生241名います。能登だけではなくて東京から通った人とか金沢から毎週通った人もいます。能登とつながりながら能登のために何ができるかを考えたりしています。外から支援してもらって里山里海を使う方法を一緒に考える機会もあります。珠洲市内の廃校となった小学校の校舎が拠点になっております。珠洲市も運営費を半分出して大学と折半しています。

この人材育成プログラムは大人の人向けですが、より下の世代の人材育成も大事です。珠洲市では、小学校の3年生の時に必ず「珠洲の里山生きもの観察会」を経験しています。10年以上この事業をやっていますので、今年の新成人ぐらいからは経験あると思います。早いうちに田んぼとか里山へ行って自然と触れ合う機会をつくることが狙いです。学校の授業の中に入れてもらって、野外に子どもたちを連れていって、2時間ほど外で生きものを捕って、こんな生き物がいたんだっていうのを見る機会をつくっています。

観察して終わりではなく、まとめ授業を1回行ってます。何が見れた、田んぼと川ではどんな違いがあるのか。整理した上で自分たちが気付いたこととか、興味を持ったこと、考えたことを小学校3年生のクラスを集めて年末に報告会をしています。2013年から行っていますが、確認される種類が増えています。300種類に届きそうなぐらいの生きものが田んぼや田んぼの周りの環境で見つかっていますし、49種類はレッドデータに載っているものになってます。そういうことにも小学生に気付いてもらえる機会になってます。

地区や集落で里山里海をどのように保全していけるかについて検討しています。自然の恵みを持続的に得て、集落の活性化を図ることを目指しながら、地域にどんな資源があるんだろうか、どんな情報をお年寄りたちが持っているのか、そういったことを地図に落としたりして見えるようにして、集落の人で共有しながら、次にすることを考える機会をつくり始めています。

トキの生息環境を整えたいという地区もあります。2010年頃、佐渡からトキが飛来しました。その地区に、熱烈なファンが生まれまして、その人が引っ張って活動が進んでいます。ただトキっていうことだけにこだわって、おトキさまになっては困るので、あくまでトキは地域の生物多様性の豊かさを象徴する種類の一つという位置付けで活動を続けています。地元の地域づくり団体だったり、近くにあるNPO、里山里海保全に取り組んでいるNPOなどと一緒に相談しながら活動をしています。環境整備だけではなかなか続かないので、田んぼでできたお米を高く売ろうという取り組みも始めていいます。

石川県のほうでは、トキの放鳥を目指した取り組みが進んでいます。モデル地区を設定しています。モデル地区での活動を紹介します。

たとえば魚道を付けてトキが生息しやすい田んぼにする。餌であるドジョウが増えるような環境づくりをやっています。その結果を調査して確認しています。難しいのは畔に除草剤を使用しないことです。農家さんが嫌がっています。草刈りは誰がするんだと。今までやってきた経緯もあるので頑張るけれども、お米を売って稼ぐような形で還元していかないと、現実問題として続かないと思っています。

モデル地区での生きもの調査ですが、決まり事を相談しながら決めて、田んぼ1枚をこのように調査しましょうねっていう形でやっています。水路で定点的に調査をしています。地元の人が続けられるような形で調査をすることが大事だと考えています。

2023年5月5日にも珠洲は地震がありました。その後調査したらドジョウはしっかり捕れたんですね。2024年に地震が起きて、最近調査した時はドジョウ1匹しか捕れなかったんです。何が理由かっていうのは分からないのですが、ずっと続けていると何か異常があったとか、そういうことに気付きやすくなると思っています。そこから次何をしようかと考えるきっかけにもなります。調査は地元の人とやることが大事と思って今も続けています。

市民参加型の調査

こうした市民参加型の調査として、もう一つやっていることがあります。ため池の状況を把握する調査はずっとされていませんでした。せめて登記されているため池については調べようと調査を始めています。調査を始めると、実は約3割ぐらいはたどり着けなかったんです。もう水がない状況が出てきています。管理されている状態とは、一応草刈りをしているなど、地元の人が来て何か作業をしている形跡があるかどうかをみています。十分管理されてるため池は半分以下でした。ほったらかしの池が結構増えてきています。そこで生きもの調査をすると170種ぐらいは、ため池から見つかっているんです。外来種のアメリカザリガニも新しく生息地が見つかったりして、広くやったことの意味もあると確認していますが、継続的に進めていくことに悩んでいます。

手助けしてくれるNPOもあり、人手が欲しい時に活躍してもらっています。NPOがあるおかげで調査もできますし、保全活動という形でキノコ栽培だったりもしていますし、地引き網を作って定期的に海のほうの調査もしようとしています。こういうNPOがあるのは非常に助かっています。

能登半島地震と能登半島豪雨

海岸が隆起しています。現地に行くとかなりひどいことがすぐ分かります。漁港に水が全くなかったりしています。

ため池でも地割れが入ってます。改修が必要ですが、たくさんのため池が同じような状況なので順番待ちがあり、すぐには進んでいかない状況になってます。豪雨の後、ため池の堤のてっぺんすれすれまで水が来てました。越水して堤がえぐられたところもあります。対策をどうするかってなると、工事が間に合ってないという現状があります。

取水、あとは用水の被害ですね。地面が動くとパイプラインは弱いです。すぐに分断されます。大規模な構造整備をしているところは、ほとんどがパイプラインだけになってます。地震が起きて分断されると、すぐに水が来なくなります。結構深刻です。ある地域では80カ所以上分断されてるのが見つかりました。確認する作業がとても大変です。元から栓を開けて、最初に吹き出したところを止めて、それでまた栓を開けて、また次吹き出したところを探すという、そういう地道な作業をずっとやって修理していく必要があります。かなり手間がかかります。

豪雨の後の田んぼですが、田んぼだと分からないような状況ですね。ここは子どもたちが毎年生き物観察に来てた田んぼなんです。もう木と土砂で埋まってしまって、来年どうしようっていうところです。川が氾濫したところはもうほとんど一面こういう状況です。収穫目前だったんですけど、災害が起きてもう稲ごと埋まってしまったところもあります。なかなか土砂の撤去も難しい、すぐには進まなくてこういう状況になってます。

海のほうは地形が変わったりして地震では、素潜りする人なんかは潜ったところが昔と違うという話をされたりして、漁場が全然変わってしまったという話があります。豪雨の被害はないのかというと、実は川からどんどん土砂が出ています。珠洲では冬場は海草がたくさん採れるのですが、やはり泥をかぶって商品にならないということで困ってるという話も聞いてます。いろいろな種類の海草をいろいろな食べ方をする文化があるのですが、人が流出していて、きちんと継承できるのか、今心配され始めています。

たくましい農家さんなんかは、工事を待つんじゃなくて自分で何とかしようっていうことで、水を引いた農家さんもいます。なぜこれができたかというと、ため池と昔使ってた用水路が残っていたからです。この2つがなかったらできなかった話です。ため池にも水が残ってて、この用水に水が来るようにさえすれば、あとは工夫すればパイプで田んぼに水が引ける。これを自分たちで工事してやってしまう、そういうたくましさが能登の人にはあるとすごく感じました。でも、整備してパイプラインがあるところは、なかなかこういうことはできないっていう状況になってます。

まとめ

今後に向けてですが、大きい災害ですぐに復旧とか復興はできないということは、みなさん分かっている状況です。今しかできないこともやはりあるので、それにも注目をする必要があると思います。

一方で、今まで取り組んできたことをやめていいのかっていうと、続けることは非常に大事で、人が少なくなっても何とか、どうにか続けることができれば、それが発展して国の取り組みになっていく可能性があるなと思っています。そうやって続けたりしていくと新しい考えが入ってきたりします。外から来た人はこんなこともできるんじゃない、こんなふうにしたらどうって言ってもらえるんですね。やめて何も諦めてしないと、そういうつながりってなかなか生まれないなと思ってます。

災害が起きるとやはりみんな下を向いて、もう何もできないって最初はなります。それをずっと思ってても仕方がないので、何とか復旧とか復興を考えるのですが、その時にやはり新しい取り組みも入れるチャンスじゃないかなと思っています。今までのやり方だと、なかなか新しいことに踏み切れなかったんですけども、何かやらないといけない、地域を残すためには何か次、手を打たないといけないっていう時には、やはりちょっと新しいことも検討する必要がある、検討できる余地があるんじゃないかと思っています。

【対話】

Aさん:石川県庁の縦割りによって、いろいろな情報が県民のところに届いてないという気がします。県民目線でやっていただきたいです。

Bさん:このカフェは楽しみに時々参加させていただいています。

宇都宮先生のお話、とても素晴らしくと興味深く聞かせてもらいました。地域の方が積極的に参加する姿勢に少し驚きました。地道な活動が進んでいると思うのですが、もっと大きな力を手にされるにはどうしたらいいんでしょうか。たとえば、お金を呼び込む、経済活動を呼び込むような努力をまだまだしていかなきゃいけないんじゃないかなと感じました。どうお考えか聞かせていただけたらと思います。

宇都宮さん:ありがとうございます。経済活動をしていかないとどうしても人が離れやすくなるのは事実だと思ってます。

ただ、一方で能登の人の気質として、お金もうけをし過ぎることは悪であるという感じも実はあります。助け合いながら一緒にやることは、非常に大事なところです。そこを外してお金もうけの話をしてしまうのは、人のつながりがちょっと危うくなるなと感じています。できれば経済活動、大きい活動になっていけばいいと思いますが、その土台になる部分を壊さないようにしないといけない難しさも同時にあります。したがって、PRしてお金がどんどん入ってくればマルっていうわけではないというのが正直なところです。

そういう意味でも、やっぱりいろんな人に声をかけて、時間はかかるし、最初は小さい活動が多いんのですが、そういうところを地道にやっていくことが、特にこういう災害の後では大事と感じています。

Bさん:ふるさと納税の返礼品としてのお米のブランド化とか、とってもいいアイデアだと思いました。さらなる発展を祈っております。ありがとうございました。

宇都宮さん:ありがとうございます。ぜひ、興味があればふるさと納税の珠洲市のところをのぞいてみてください。

Cさん:元里山里海マイスターです。大変な貴重なご講演、ありがとうございました。

ドジョウの養殖がトキを絡めた話になりますが、トキに食べさせるだけではなくて、人間が食べるのもいいと思います。ただ、それで一もうけやるよとなると、今の話もあったようになかなか難しい。やっぱり分かち合うっていう形、観光へ持っていくとか、いろんな形で人がつながれるような、一つの資源を分かち合えるような環境づくりはどんなものかと思ったのが一つです。

それから、芸術といった文化的なものをこれから広めてこうという観点を持っていましたが、今はネットワーク時代ですから、大きな回線を通すぐらいでないと、発信力は落ちてしまうと思います。

もう一つ、能登空港をどのように使っていくかもありますよね。穴水と能登空港をつなげるぐらいの勢いがあってもいいと思います。そういうとこまでしないといけないかなと思っています。どうでしょうか。

宇都宮さん:ドジョウの話は養殖をしているわけではありません。自然に増える環境をつくっていまする。ドジョウさえ増えればいい、それをトキが食べさえすればいいではなくて、ドジョウを含めて田んぼを利用する生きものが増えていく取り組みをしています。もちろん増えたらドジョウを食べようねっていう話はしてましたし、タニシもたくさんいるのでタニシも食べる文化は残ってたらしいので、そういうのもやろうねって言っていました。

発信力については珠洲だけではなく、能登全体で少し課題かなと思っています。珠洲でも個別でやってる人は結構いらっしゃるんですよね。でも人が限られている。だから、ここにアプローチすればいろんな情報があるのが分かるものを整備するだけでもだいぶ変わるのとは思っています。

インフラについては必要だと思います。インターネットにしろ何にしろ、田舎のほうに整備してほしいと思ってはいます。

もう一つ、付け加えさせてもらいます。田んぼの話もしましたが、今の先端のインフラだけを考えるのではなくて、今までどのように維持してきたかというところも見直して、必要なものは残していく。どれか1つにすると、やはり災害の時に非常に弱いというのは実感しました。この転移ついては少し工夫する余地があると思っています。

菊地:今日のお話だとため池は地域のインフラですよね。それがいろんな形で放棄されたり、手入れが行き届かなくなってしまいました。地震で被害を受けましたが、今日の宇都宮さんのお話の中で、ため池をうまく活用しながら田んぼに水を入れることができる取り組みは、パイプラインみたいな近代的なインフラが軒並みやられた中で、古くからあるインフラが逆に役に立ったという例もあるということだと思います。このことから、選択肢をいろいろ持つことが大事だと学びました。古くなったものが全て駄目ではなく、長く続いたものは何らかの残る理由というのもあると思います。そういうものを活かしながら現代的な技術も使う。ハイブリッドみたいなのを考えたというのが今のお話でしょうか。

宇都宮さん:まさにそのとおりだと思います。

Bさん:ロマンがありますよね。昔の技術も使うし、今のやつも使うっていうのもロマンチックなことですんでね。

菊地:なかなか楽しくないとモチベーションが続かないので、何かそういう発見したりとか、いろいろなものを創造するという話でしょうか。

Bさん:ドジョウの養殖は、商業的にやろうと思ったら難しい。ドジョウが増える場所をつくっていきか、自然と人間とトキが共生できる環境が生まれると思います。

Cさん:ちょっと楽しくない話です。私は能登の山がずたずた、がたがたになっていると思います。能登には70基の風力発電があります。本来は回っていましたが、今は60基がストップしたままになってるんです、この1年間で。修復しようと山へ上がるにも山道が寸断されてたりしてもう上がれないんだろうなと。よく見ると崖崩れがあちこち起きたりしますよね。

宇都宮さん:はい、おっしゃるとおりです。どこに損傷があって、それを直すのにどれぐらいかかりそうかという査定がようやく終わりそうな状況です。これからなのかなというところです。遅れてると思います。風力発電も、止まったままのものが目につくのは事実ですね。

Cさん:山道ががたがたで上がれないんで、トラックも上がれない、軽トラも上がれないんで修復できないんですよね。

宇都宮さん:その最たるものがごみ処理場です。処分場はどうしても山の中が多いのですが、半年以上はごみの回収がなかったんですよね。道が直らないと運べないから回収できないという話で止まっていた部分もあります。道の問題はまだまだこれからだと思います。

Cさん:ため池なんかも、上流のほうで山が崩れたりすると、水がため池に流れてこないっていうケースもいろいろ出てきてるんですね。

Dさん:9月の豪雨で流木がたくさん出てるでしょう。ものすごい被害が出ていますが、自然の被害と、それから道のつくり方も乱暴で、そこが水の通り道になったとか。それから、山で間伐して、そのままほったらかしにして、それが川に入ったんじゃないかとか。自然災害と言いますが、そういう山の使い方の問題もあると思います。地元の森林組合の方とか、土砂が出る道についても地域の方はよく知ってると思います。

特別な豪雨と、山を何か上手に管理してなかったことがミックスになってて、それが区別されずにいろいろ報道がされてると思うんです。宇都宮さん一人ではできないですが、ぜひその辺りも調べていただいて、情報を整理してほしいと思っています。

宇都宮さん:その通りだと思います。今のところは区別せずに災害という一言で片付けている部分はあるので、今後きちんと調べていく必要があるでしょう。山の手入れをどうするかっていうことにかかわってくると思いますので、情報を集めたりして調べてみたいと思います。

Eさん: 定年退職していますが、金沢で林業の仕事をしていて、山の手入れやりたいなと思っています。おおむね補助金事業になるのですが、木を切る、間伐して切った木をどうするか。そのまま材にできるんなら頑張って出荷しますが、山に残す場合はきれいに切りそろえて置いておく。地面に接地さして、できるだけ早く腐食さして土に返すという努力はすることになってはいます。ただ十分な事業費が賄えないんで、結構雑な仕事をしてたなっていうのがあります。

能登の場合は特に林業、農業と並んで今後もやっていかざるを得ないんじゃないですかね。林業従事者が少し潤うような努力もしていただけたらいいかななんて思いました。。

Fさん:金沢でちっちゃな林業、自伐型林業という作業手法で林業をしている一般社団法人RainbowForest金澤の内部理事をしております。

私は、珠洲にたまたま友達が多かったので、ヘルプの要請がすぐに入ってきて、1月の頭からずっと珠洲にいました。1年間たって落ち着いて、自分の専門分野である林業で今後能登で何かお手伝いができればっていうことで、緑の募金の助成金を獲得できました。3月から6月に23日間の研修を開催いたします。応募がSNSだけで発信したら60件ぐらいシェアいただきまして、結構県外からも応募が来て、もう定員オーバーの状態なんです。しっかりと林業従事者を育てたいっていうことで、10名に限定して開催します。森林組合さんのほうから、現場の人が今は半分ぐらいに減っているということを聞いているんですね。

金沢では森林組合はすごく満遍なくやってくれていますが、能登はもうほとんどが山ですよね。その中でさらに奥能登となると、2次避難で行かれた方も帰ってくるか分からない状況の中で、地域に残ってる人が自分たちで地域の山をやっていく。そういう人が増えていくのが一番将来的にいいんじゃないかと思っています。私もいろいろお手伝いをさせていただければと思っております。また何か今回一緒にご協力することがあればとずっと思ってました。

震災前に実際珠洲において、能登全体でも、自伐林家さん、自分の山を自分で施業する人がどのぐらいいたのか。かなりの高齢化で、もうどんどんやめていく人たちがここ数年、5年、10年でかなり増えたと思います。ほんとに今世代交代をしなければいけないなと思っております。自伐型林業は山を持ってないけれども山主さんの気持ちを酌んで地域の山に根付いてやらせてもらうっていうやり方なんですけれども。特に特徴的なのが、環境に極力負荷を与えない小さい道づくりで小型重機だけで少人数でやるっていう環境保全型の持続可能な林業ともいわれているんですね。

今、激化している気候変動のことも考えると、やはり、いつ、どこで局地的なゲリラ豪雨があるか、ほんとにどこでも起きますよね。それがあった時に予想外なんて言えない時代に入ってきたんですよ。もうどこでも必ず起きる、毎年っていう意識で、やっぱり山っていうのはほんと源であり、大地の基本と言いますか、やっぱり山をしっかりと、そういうことも災害防止、そういったことも含めて山に立つ人は意識をしていかなくちゃいけないんじゃないかっていうことで、私は山守りを増やしていきたいです。

里海里山といっても、なかなか林業のことはあんまり出てこないんですよね。やっている人も少ないこともありますし、農業のように気軽に始められない、危険性がすごいいっぱいあるし、お金も資機材もすごいかかります。なので、ぜひぜひ一緒に能登の里山を、山から、林業から一緒に協力して盛り上げていけたらと思っております。よろしくお願いします。

菊地: 山の話は重要ですね。宇都宮さんのお話にもありましたが、能登には高い山はないですが、小さい山が多く流域もとても小さいです。小さい流域に大雨が降ると、水をためておく場がないので、もう一気に来るわけですね。昨年11月下旬、大学院生と一緒に能登半島を少しだけ回りました。幹線道路はかなり良くなっていましたが、少し小さな道の入ると荒れ放題の道で、ちょっと怖い感じがするほどでした。水害被害の現場を能登町の人に案内してもらいました。ものすごくひどい。小さな川なのですが、流木がたくさん流れ着いていました。山が荒れていることが、被害を大きくした一つ大きな要因だと、現地の人もおっしゃっていました。やはり山をどうするかということは非常に重要なテーマだと思います。担い手がいないことが大きな問題だと思いますが、自伐型林業も人気はありますよね。山に逆何か可能性を感じる方もたくさんいるとも感じます。

Gさん:金沢大学さんのバイオマス・グリーンイノベーションセンターというところで木材を化学変換して高付加価値化させる研究開発を専門にしています。将来的には高付加価値化させた木材が地産地消の技術とかに役に立てればいいなと思っています。

一番最初のディスカッションで、能登の人は金もうけが悪だと思われてるところにちょっと衝撃を受けました。ビジネスに携わる者として、どういった心理から金もうけは悪いと考えられてるのか、教えてください。

宇都宮さん:何か一人だけもうけとるっていうのが、意識としては良くないような感じです。

Gさん:村の団結感みたいなものを崩してしまうという意味ですか。

宇都宮さん:それもありますが、他の周りの人の協力もあってできてるはずなのに、あいつだけもうけとるとか。そういう見え方をすると非常にまずいという感じです。やはり情報も共有して一緒にやってる人に一緒にやって仲間ですよっていう感じでやったほうがあつれきを生まないと思います。

Gさん:では、みんなでもうけるっていうことが。

宇都宮さん:そうですね、みんなでもうけることはありかもしれないです。誰かやりたい人がぱっと手を挙げて、自分だけやってってなると、あんまりいい目では見られないっていうのがありますね。

Gさん:そういう観点でいうと、私は里山に住んだことがないのですが、里山に住んでいる方の幸せとか、モチベーションは何なんかなと思っています。今のことを逆説的にいうと、人のつながりがモチベーションになっているのかなとも思いましたが、いかがでしょうか。

宇都宮さん:難しいですね。あまり狭い世界になり過ぎるとお互いやっていることが見え過ぎることもあって、あいつはあんなことをしとるとか、すぐ見えてしまうんですよね。なので人のつながりはもちろん大事にしたくてモチベーションにつながることはありますが、それが全てではないというか、かえって逆に非常に足を引っ張られることもあることも事実だと思います。

Gさん:里山に住んでる方の幸せって、1つ、2つに言うと何なんでしょう。そこがすごく気になってるところです。

宇都宮さん:私もずっと生まれ育ったわけではないので恐らくですけど、私が見てる限りでは、たぶん仲間になっている、みんなと住み続けられるっていうのが1つと、生活にそれでも困らない、最低限はちゃんとあるっていうのがもう1つです。

Gさん:自給自足、自分で暮らせる分のものを作れるところがモチベーションになってる?

宇都宮さん:たぶんあんまり意識はされてないかもしれないですが、お互い物々交換とかも結構頻繁にされるので、お互い足りないものを渡して、お金は全く発生しない、そういう社会もまだ残っていいます。そういう関係性がやっぱり非常に大事だと思います。

Gさん:やっぱり人のつながりっていうことになるわけですね。

宇都宮さん:仲間としての人のつながりっていうのは大きいと思います。

Aさん:生まれは羽咋市の鹿島路町です。小学校の音楽室にはトキの剥製がありました。町の自慢なんですけど。トキの放鳥についてお尋ねしたいです。

トキを放鳥しようっていう時に、イベントでは済まない事象だと思っています。素人ながらに考えると、トキが飛んでいっちゃうと糸の切れたたこみたいになっちゃって、もうどうしようもないというか、何か発信機でも付けて何かするのかどうかわかりませんが、手順とか技術的にどんなものでしょうか。

宇都宮さん:放すセレモニーはやると思いますが、放した後については、トキは自分の好きなところへ行くと思うんです。ただ、一方で飛んで行って、どこも行くあてがなくなって死んでしまうような環境は避けたほうがいい、避けるべきです。私の事例で紹介したような住みやすい環境づくりをもっともっと力を入れて石川県のほうでやっていって広げていくっていう必要があると思ってます。

菊地:セレモニーはだいたいやります。箱から放鳥するやり方です。もう一つは、定着させるために田んぼの中にケージを作って、数カ月飼育して、ここは自分の居場所だと認知させて放鳥する方法もあります。結局、どこに飛んで行くかは分からないです。餌があるとか、ねぐらがあるとか、好みの環境がありますし、鳥なりの行動原理があるので、人間の暮らしと一致させながら進めていくことが重要だと思います。

少し無責任な言い方かもしれませんが、実際やってみないと行動は読めないところがあります。だから、今日の話のように確認や修正をいかにできるかが重要です。順応的に進めていくことです。時の行動を調査をして、どこを修正したら能登に定着してくれるかを考えていく。

Aさん:トキの放鳥みたいな看板が付いてたりして、ムードの盛り上げはいいことだと思いますが、いろいろな情報を公開しながら頑張っていただきたいと思います。

Hさん:私も能登の農家の現場現状はまだ把握してません。今トキの話が出ましたが、全て命は環境だと思ってます。今、国はみどりの戦略を打ち出しています。能登の方は何割ぐらいそれを認識して取り組んでいる、だいたいのパーセント、もし知っておいでたら教えてほしい。

宇都宮さん:非常に難しい質問ですね。トキに関してもそうですが少ないです。肌感覚だけでいうと、いいところ2割かなっていう感じはしています。

Hさん:国のほうで、県のほうでそういった推進をしながら、貴重な取り組みだと大賛成です。ちゃんと保護して増やしていく、そういった貴重な鳥の生態というかね。それに関しては、やはり全て環境が全て結果を表すと思います。国のみどりの戦略2030年、50年までは半分有機農法に切り替えることになっています。全国的に学校給食のほうにというような話も広がりつつある中で、まず地域の人たちがそのことをどれだけ共有して、社会を、思いを広げていくっていう、ここが一番の今社会の課題になってるんじゃないかなと。

菊地:非常に大きな問題提起ですが、時間が来てしまいました。ありがとうございました。

石川県立図書館さんに関連する本を集めていただきました。

いつもありがとうございます。

第二回 のと里山里海カフェ(1/10開催)参加者アンケート結果

2025年1月10日開催の第二回 のと里山里海カフェの参加者アンケートの結果です

データを示すだけで特に分析はしていません。

一般参加者数:32名

回答者数:19名

回答率:59.4%

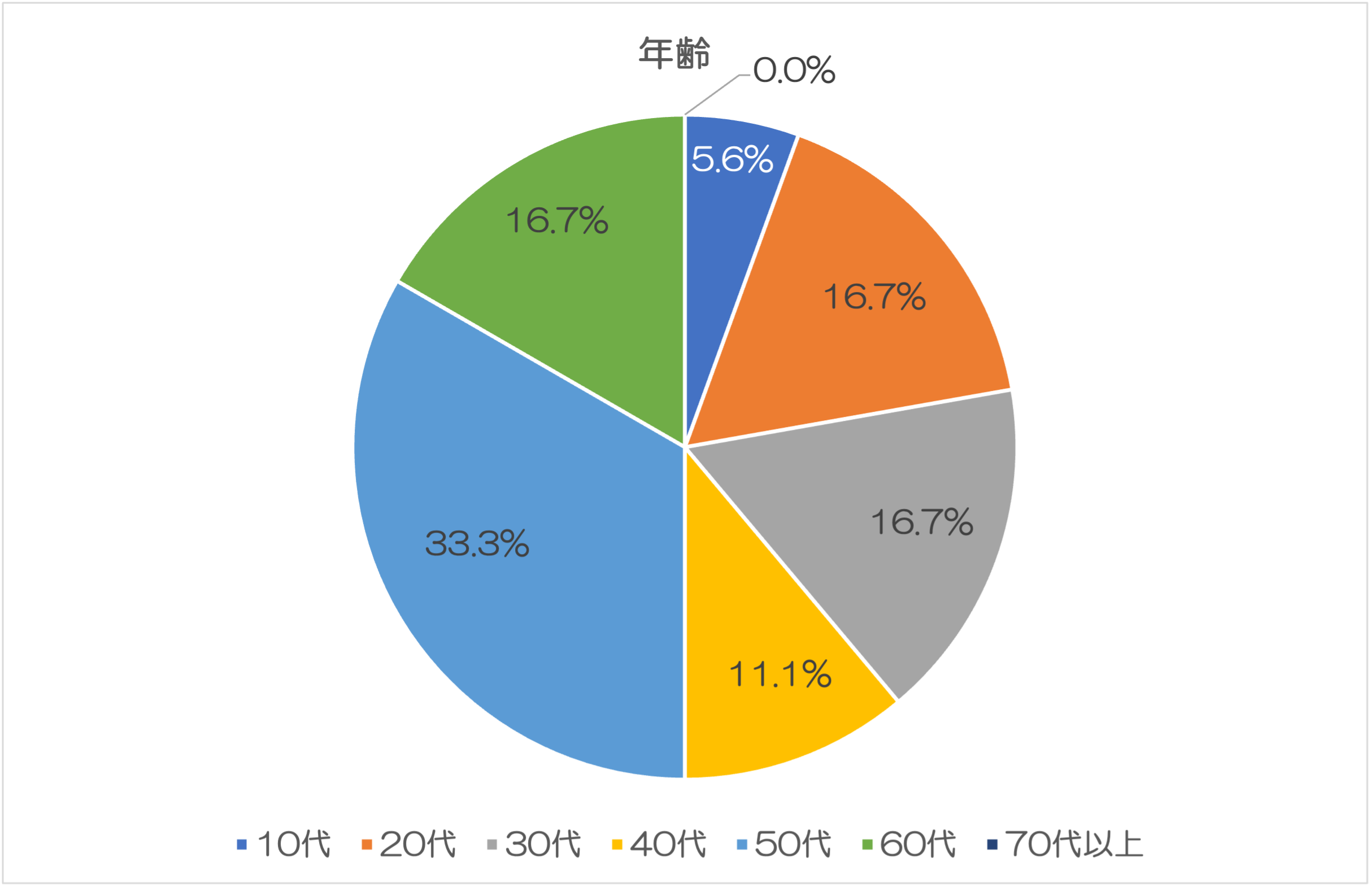

①年齢(回答数18)

10代:5.6%(1名)、20代:16.7%(3名)、30代:16.7%(3名)、40代:11.1%(2名)、50代:33.3%(6名)、60代:16.7%(3名)、70代以上:0.0%(0名)

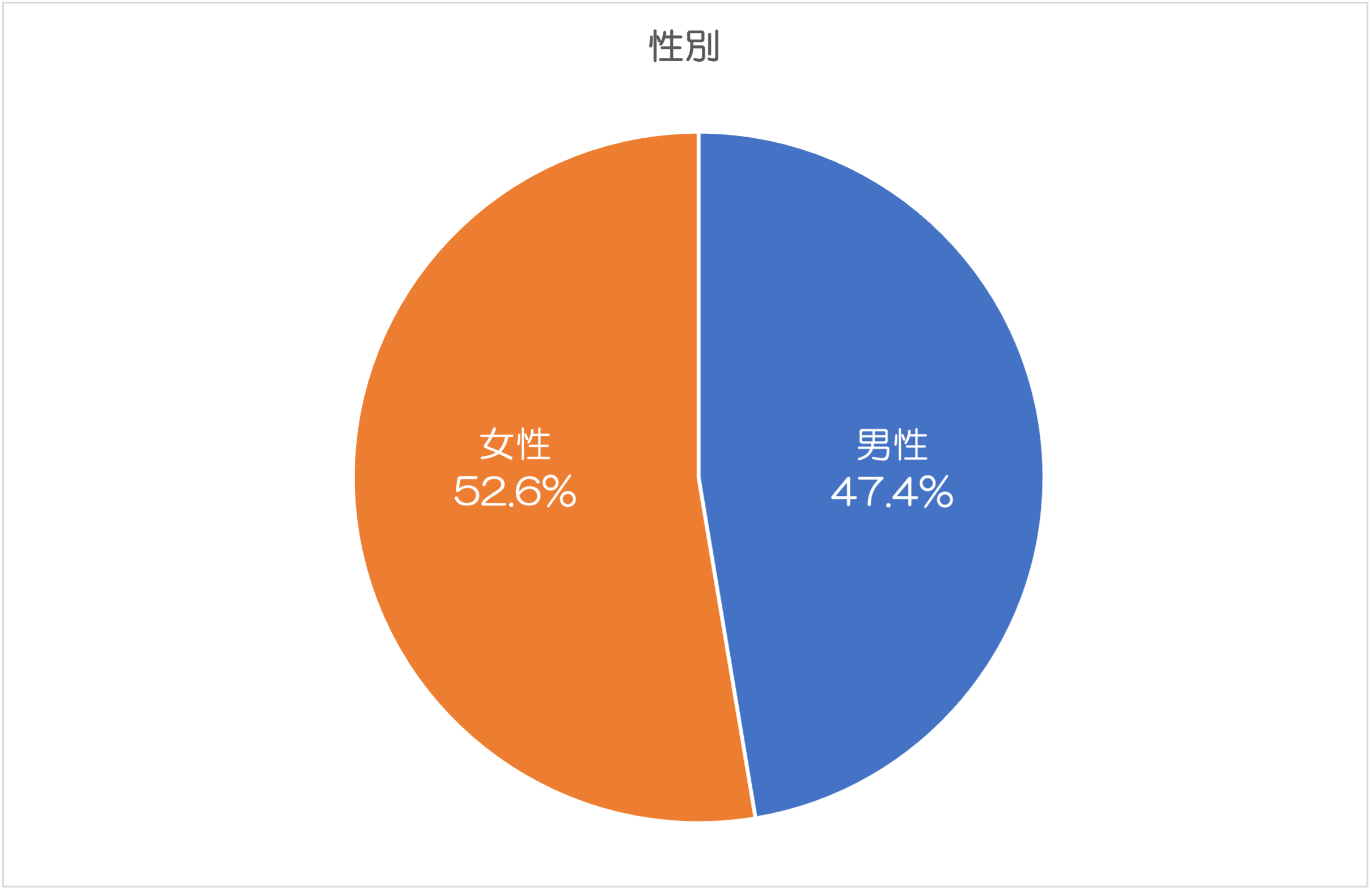

②性別(回答数19)

男性:47.4%(9名)、女性:52.6%(10名)

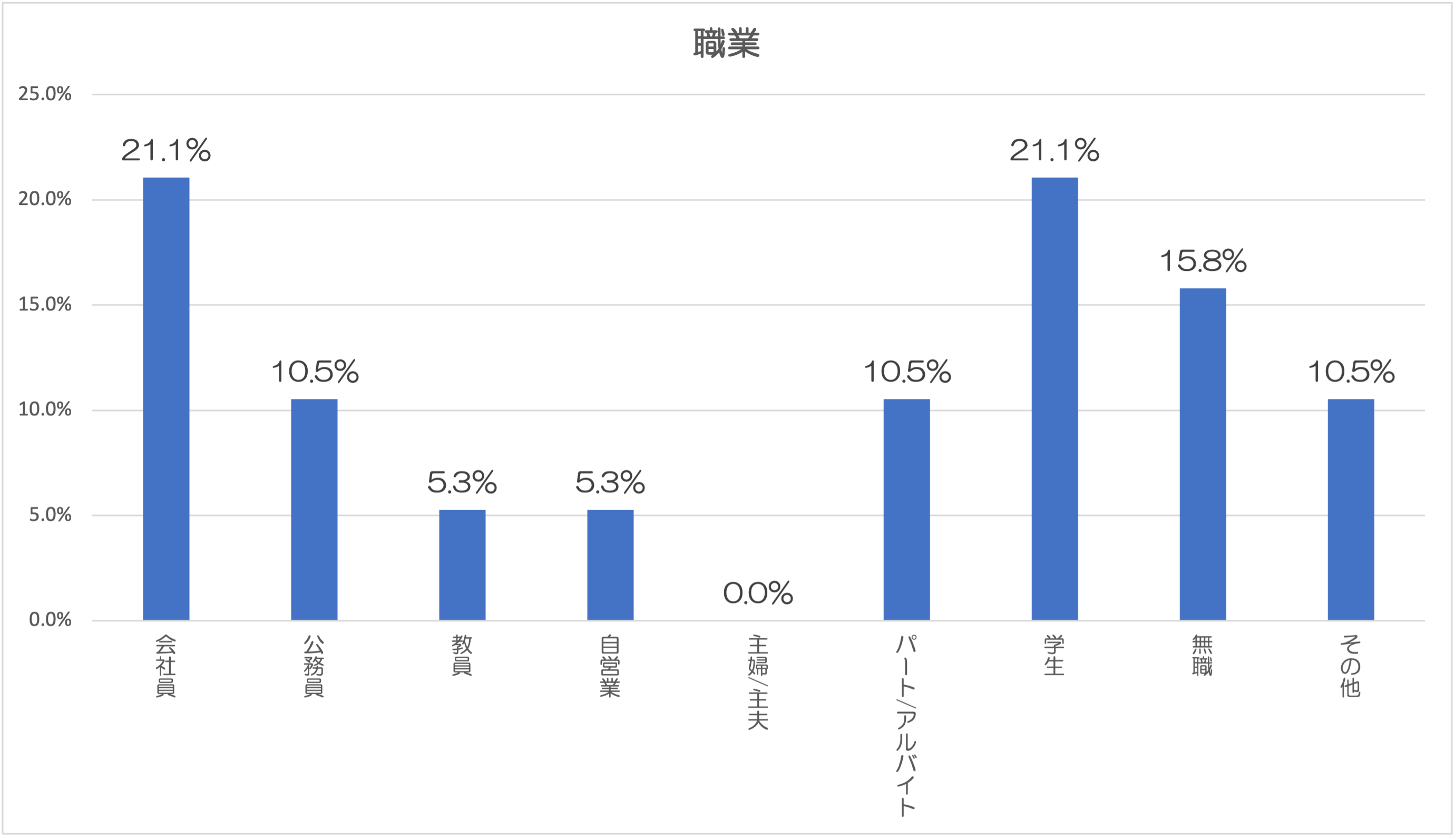

③職業(回答数19)

会社員:21.1%(4名)、公務員:10.5%(2名)、教員:5.3%(1名)、自営業:5.3%(1名)、主婦/主夫:0.0%(0名)、パート/アルバイト:10.5%(2名)、学生:21.1%(4名)、無職:15.8%(3名)、その他:10.5%(2名)

④カフェのことを知った情報源(回答数19 複数回答)

チラシが5.3%(1名)、菊地直樹のサイト/フェイスブックが26.3%(5名)、県立図書館が0.0%(0名)、いしかわ自然学校が10.5%(2名)、クチコミ15.4%(3名)、金沢大学のアカンサスポータルが26.3%(5名)、その他が15.8%(3名)でした。

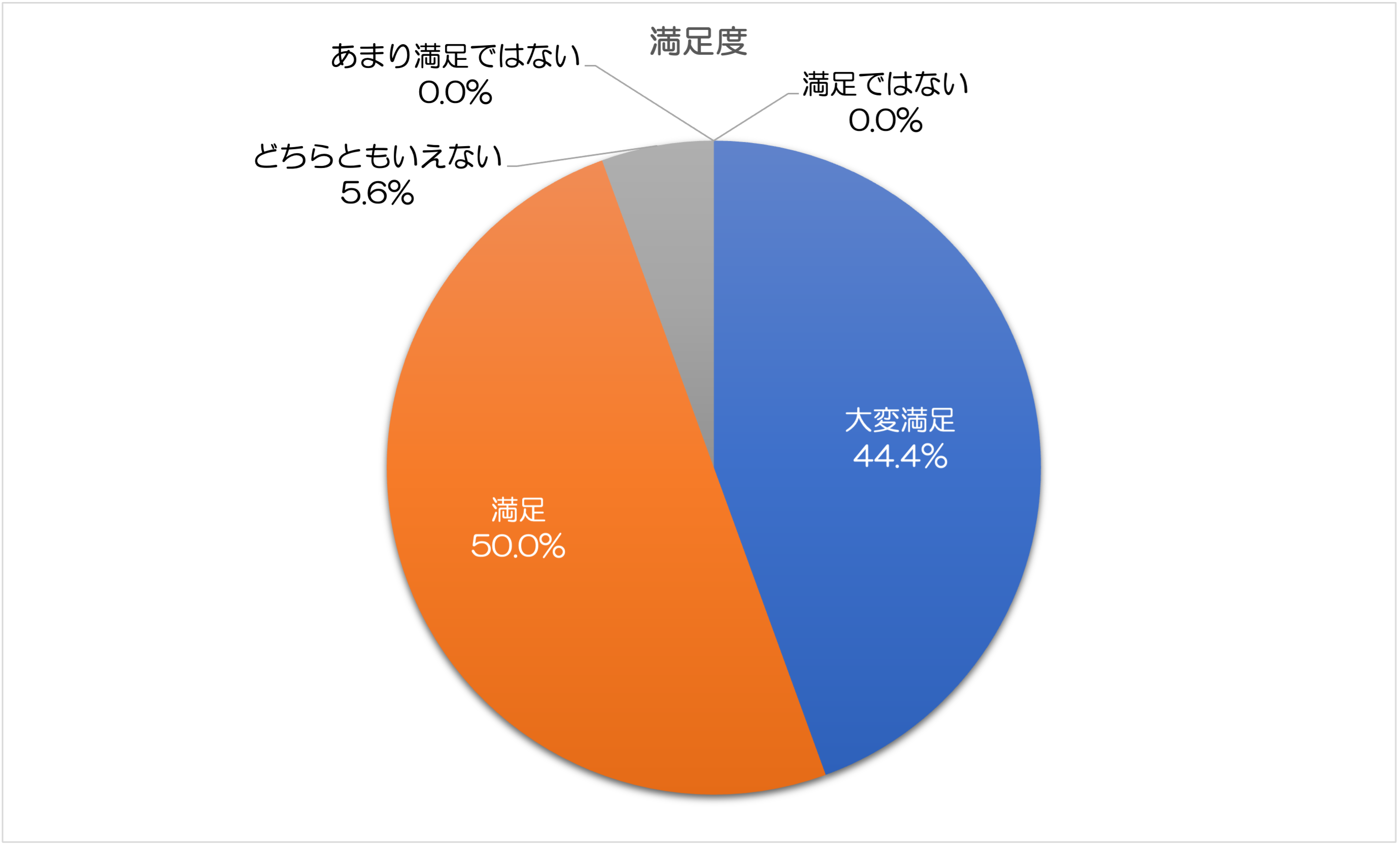

⑤満足度(回答数18)

大変満足:44.4%(8名)、満足:50.0%(9名)、どちらともいえない:5.5%(1名)、あまり満足ではない:0.0%(0名)、満足ではない:0.0%(0人)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・素晴らしいプレゼンでした。石川県の里山里海振興部からの告知も有益でした。

・貴重な意見を頂きました。

・深かったです。対話の時間がシゲキ的でした。

・ヨソ者、若者、バカ者が地域を変えるという松山出身の宇都宮さんの問題提起に共感した!

・里山里海の保全のために珠洲市が行っていること(ドジョウ、ため池など)が、自分にとって意外性のあるものばかりであり、新たな学びになったから。

・今回、なかなか鋭い質問も多かった中で、きちんと情報、意見をまとめて回答されていたのが好印象でした。

⑥参加して能登の里山里海について、考え方は変わりましたか(回答数19)

大きく変わった:10.5%(2名)、変わった:52.6%(10名)、どちらともいえない:26.3%(5名)、あまり変わらない:10.5%(2名)、変わらない:0.0%(0名)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・珠洲市でおらっちゃの里山里海の実際の活動の一部を知ることができて興味深かったです。県庁からの告知と同様、一般市民に向けてもっと情報が得やすくなればもっと良いのにと思いました。

・珠洲市の取組の熱量を感じました。里山の保持など、もっともっと後回しになっているのだと想像していました。。

・変わる前に知識が全くなかったので、今回少しでも知ることが出来て良かったと思う。

・のとの里山里海をPRしようと思おう時、何を打ち出してよいか、はっきりわからない。

・トキ放鳥に関して、県庁生活環境課、自然環境課、トキ共生推進室と農林水産部、里山振興室との連携に不安感じる。機構改革必要ではないか。

・例えば、農業遺産としての指定の意味を押さえていく必要を感じました。

・何故里山里海のある能登に移住するかという質問は面白かった。

・人が手を加えることは自然にとっても良いことが多くなるだろうと思っていたが、田んぼの整備による生物多様性の低下のように良くない面もあることに気づいたから。

・おおむね認識していた通りであったが、なぜ保全しなければいけないのか?私達の生活や文化との関わりを改めて考えさせられた。

・故郷の話だったから

⑦今後も参加したいと思いますか(回答数19)

参加したいと思う:84.2%(16名)、思わない:0.0%(0名)、わからない:15.8%(3名)

⑧興味があるテーマ

・環境問題(里山里海の保全など)と地域独自の文化の関係(例:あえのことなど)→現代アート(奥能登トリエンナーレ)にどんな影響があるか→情報発信の使い手?

・市民参加型の調査

・気候変動に対して取り組んでいる何かがあったら紹介してほしいです。

・地震後、自慢するべき能登の里山里海の資源とは?

・雑木林の継続サイクルのモデル化が可能か?もうすぐ具体的な姿が見えなくなる。例、今日の参加の方も実体験はないのでは?

・自然災害の被災後の観光資源のあり方

・経済活動と自然環境の保全

・里山里海の食、暮らし

⑨全体としての感想として、以下の声が寄せられました。

・最後の方など、ビジネスや人間関係などリアルな感想が聞けて非常に興味深かったです。学生さんが発言できる時間があったらいいかもと思いました。

・知らない部分がたくさんあり、これからも継続して参加させていただきます

・手元にスライド資料等があれば見返せて良いと思う。

・現状がわかりました。

・自分にできることを考えていきたいと思いました。

・県庁のX もっといしかわや馳浩のXを活用して、世界農業遺産や珠洲のマツタケ、トキの放鳥などの情報をこまめに繰り返し発信してほしい。

・活性化フォーラム化しているのでは?

・おもしろかった。

・久しぶりに参加させていただいたが、異なる境遇の多くの人が対話をすることで多様な観点で問題をとらえ、考え、深めあう機会になり、自分にはない考えを取り組むことができた。

・配慮が欠けた質問や意見が少し多かったように感じた。暗い話題になりやすいからこそ、冒頭のルールを強調することが必要だと思います。また、人が話している中でも他で話をしている人が見られた。小声なら気にならないが、質問や回答の内容が聞こえなかったこともあったので改善を強く望みます。

・①宇都宮さんの地道な活動が伝わりました!長期的な復旧を願います。②能登、珠洲の方の幸せが何かをよく観察されていると思いました。③菊地先生 補助的なフォローなどわかりやすかったです。みなさん、すごかったです。ありがとうございます。

・年配者の方々の質問内容が、少々意味不明だった。県や国への文句にしか思えなかった。的外れすぎる。

・珠洲に住んでいる宇都宮さんのお話が聞けてよかったです。自給自足が成り立つ所がまだあるということが、私は嬉しいです。

・農地集約が、農地に関わる人を減らし、”里山”の関係人口を減らしていること、気づかされました。

第九回 いしかわ生物多様性カフェ開催します(1/31)