アドバイザーになりました

能登GIAHS生物多様性ワーキンググループのアドバイザーに就任しました

のと里山里海カフェなどの取り組みと連携できればと思っています。

能登GIAHS生物多様性ワーキンググループのアドバイザーに就任しました

のと里山里海カフェなどの取り組みと連携できればと思っています。

データを示すだけで特に分析はしていません。

一般参加者数:36名

回答者数:22名

回答率:61.1%

今回は初めて参加した若い学生の参加が多い回でした。

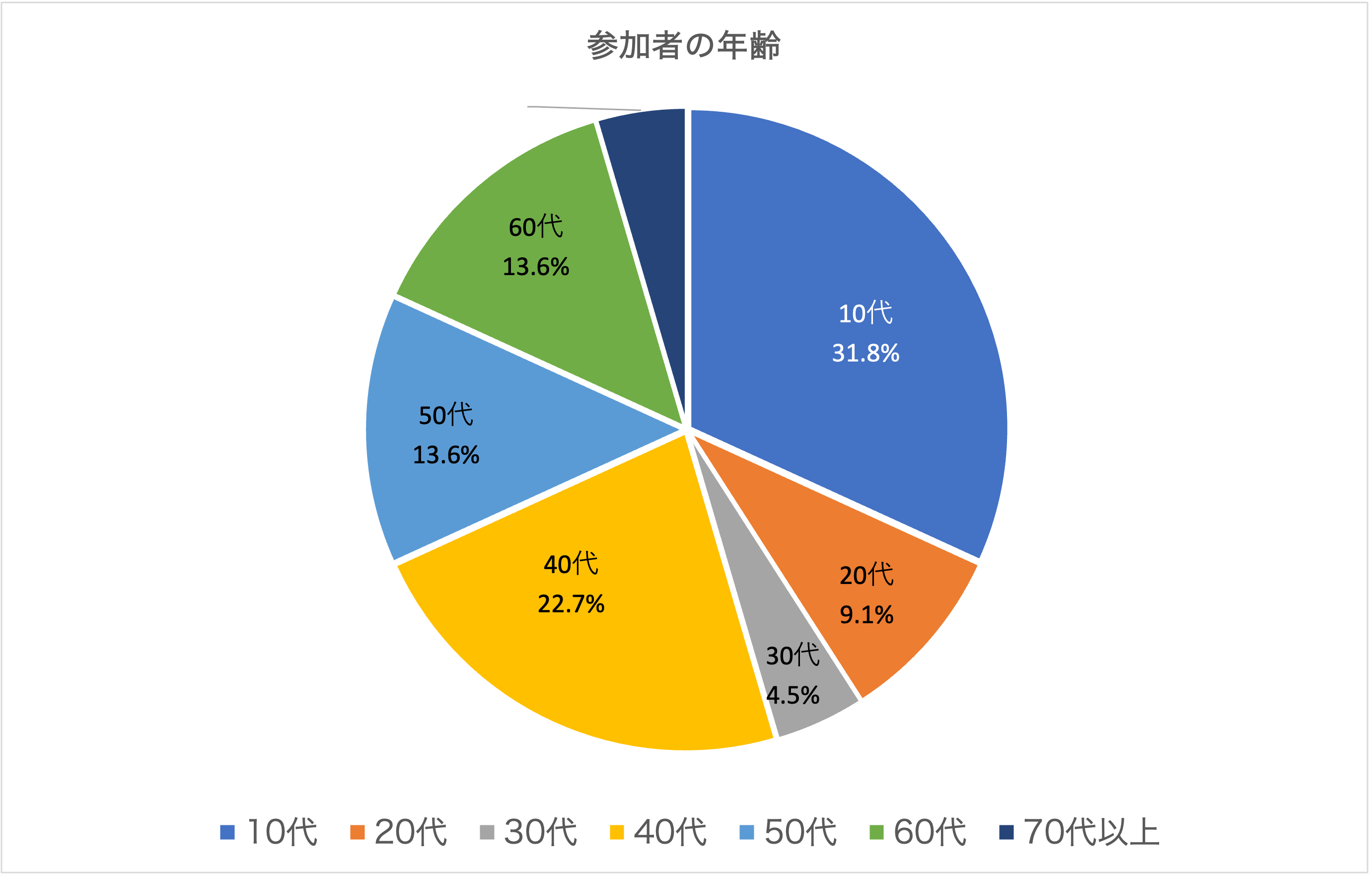

①年齢(回答数22)

10代:31.8%(7名)、20代:9.1%(2名)、30代:4.5%(1名)、40代:22.7%(5名)、50代:13.6%(3名)、60代:13.6%(3名)、70代以上:4.5%(1名)

若い人の参加が多い回でした。

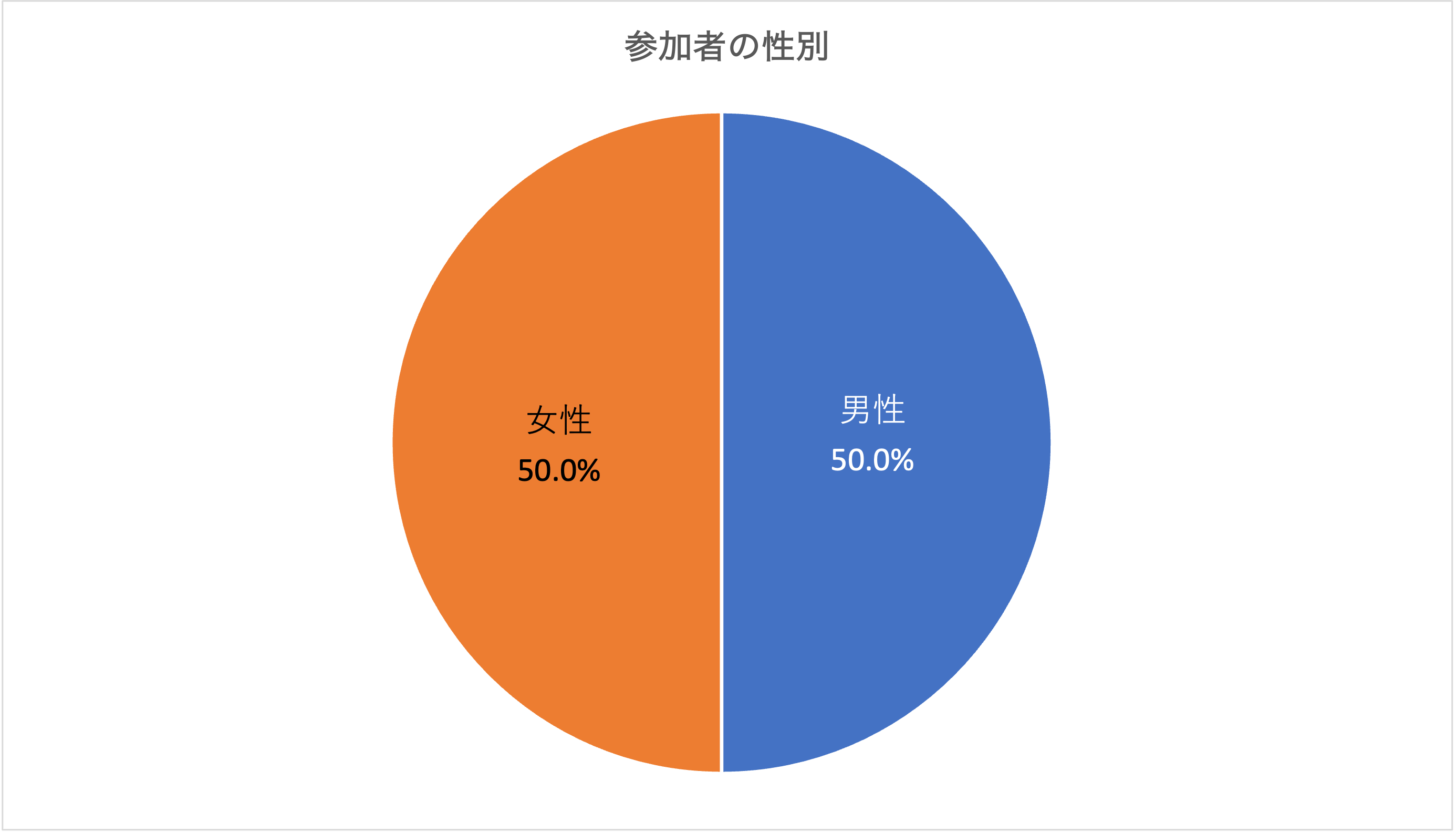

②性別(回答数22)

男性:50.0%(11名)、女性:50.0%(11名)

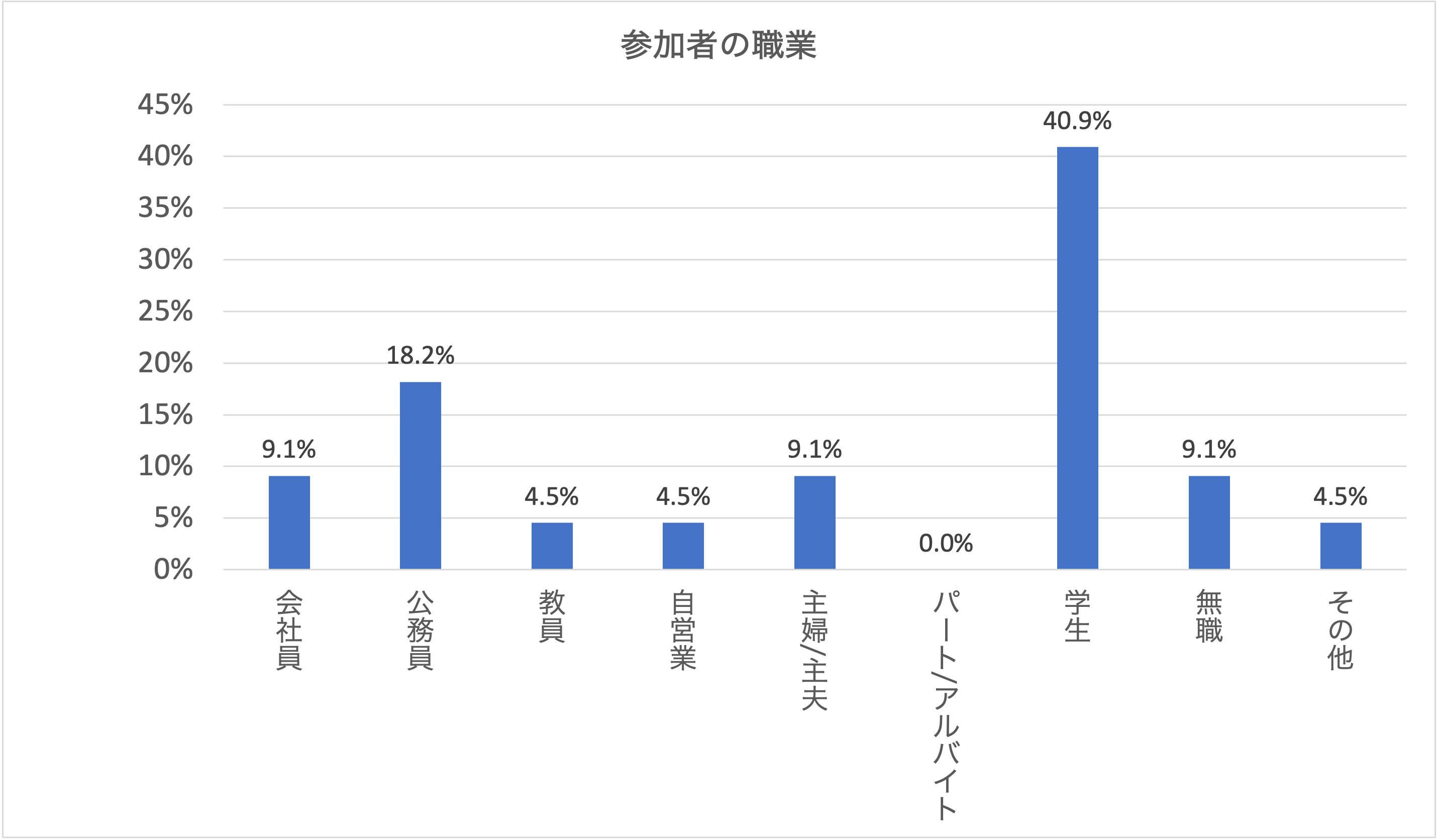

③職業(回答数22)

会社員:9.1%(2名)、公務員:18.2%(4名)、教員:4.5%(1名)、自営業:4.5%(1名)、主婦/主夫:9.1%(2名)、パート/アルバイト:0.0%(2名)、学生:40.9%(9名)、無職:9.1%(3名)、その他:4.5%(1名)

学生の参加が多いカフェとなりました。

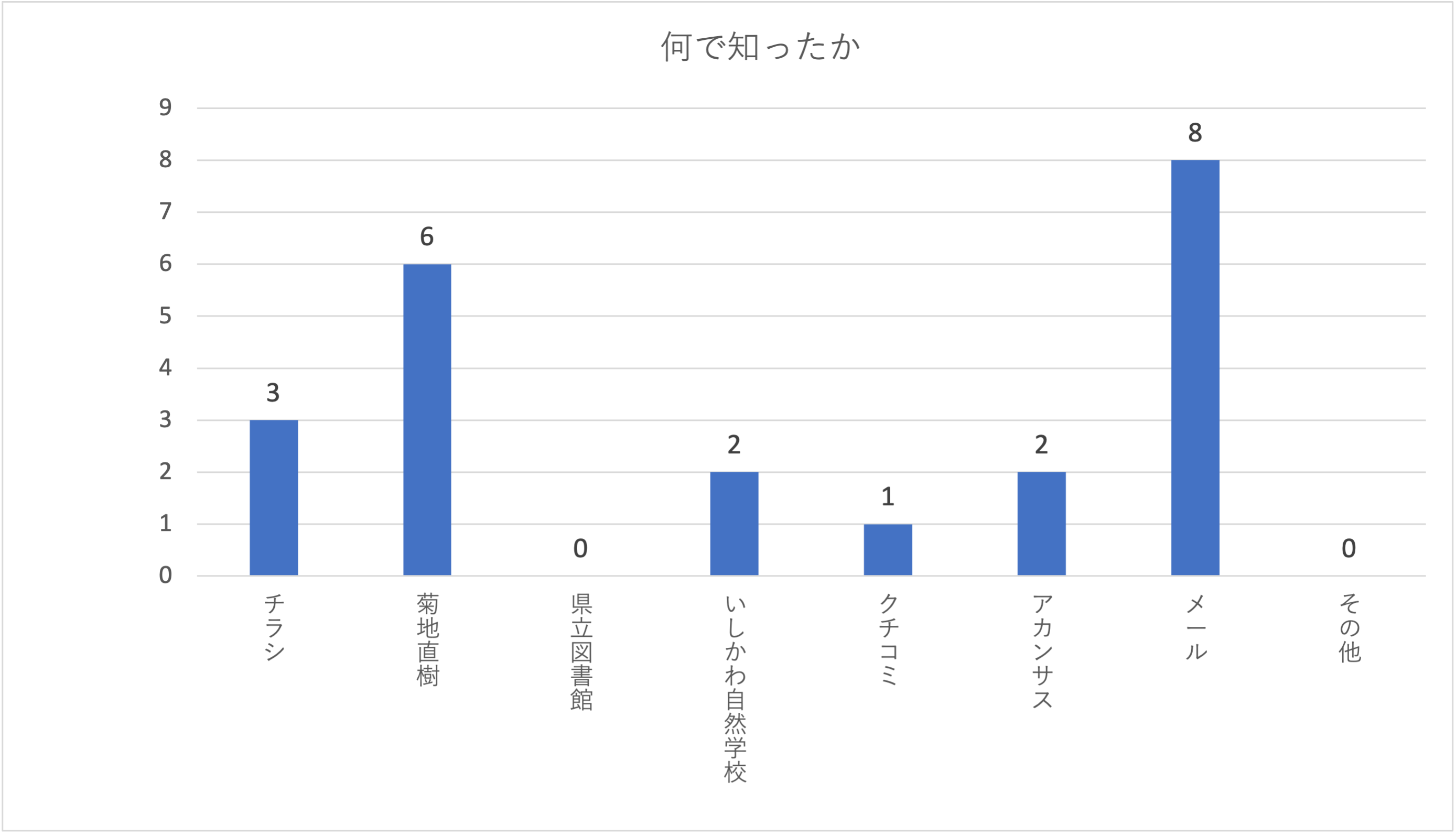

④カフェのことを知った情報源(複数回答)

チラシが13.6%(3名)、菊地直樹のサイト/フェイスブックが18.2%(4名)、県立図書館が0.0%(0名)、いしかわ自然学校が0.0%(0名)、クチコミ27.3%(6名)、金沢大学のアカンサスポータルが18.2%(4名)、ダイレクトメールが18.2%(4名)、その他が0.0%(0名)でした。

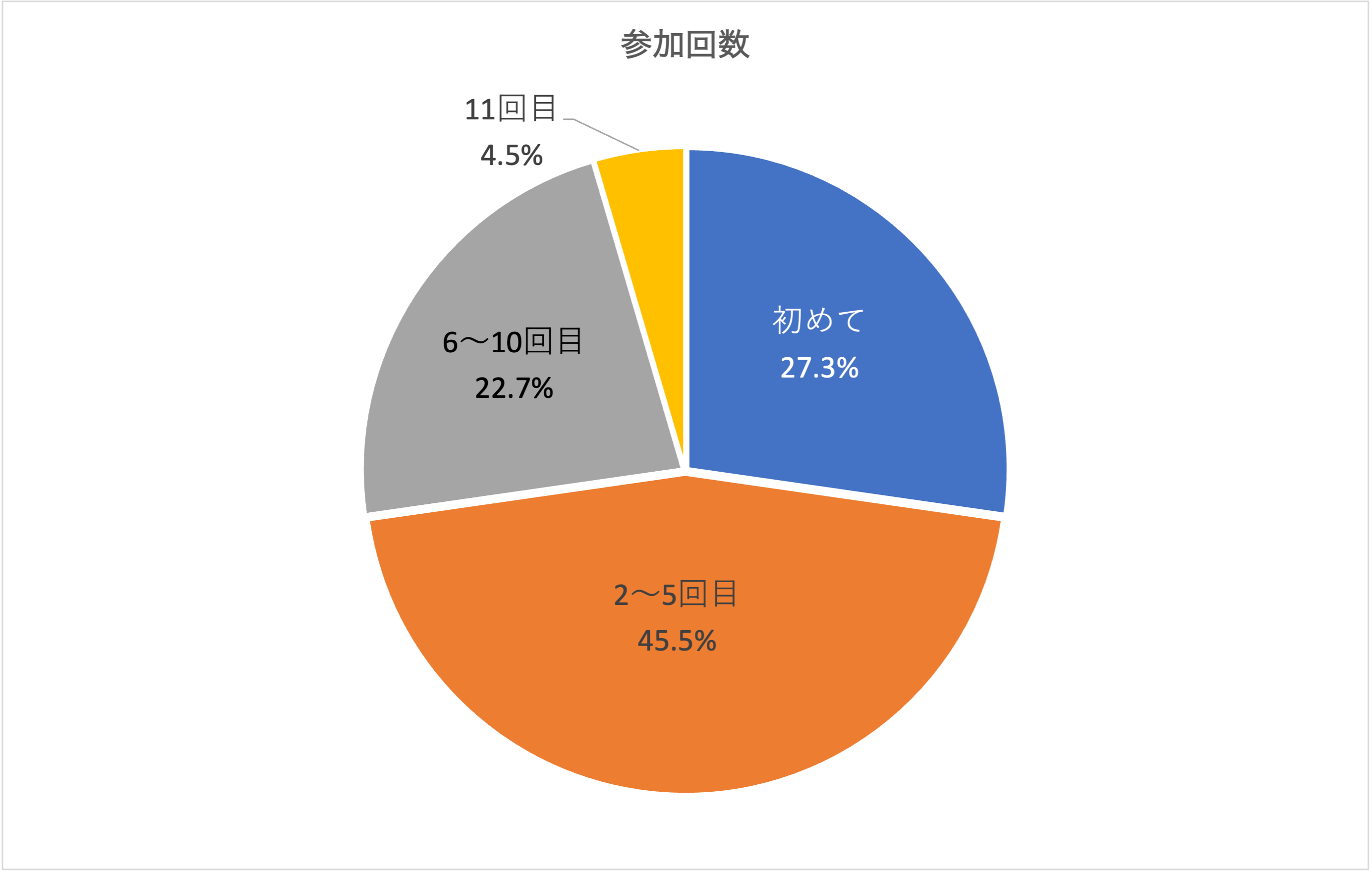

⑤参加回数(回答数22)

初めてが27.3%(6名)、2〜5回目が45.5%(10名)、6〜10回目が22.7%(5名)、11回目が4.5%(1名)でした。

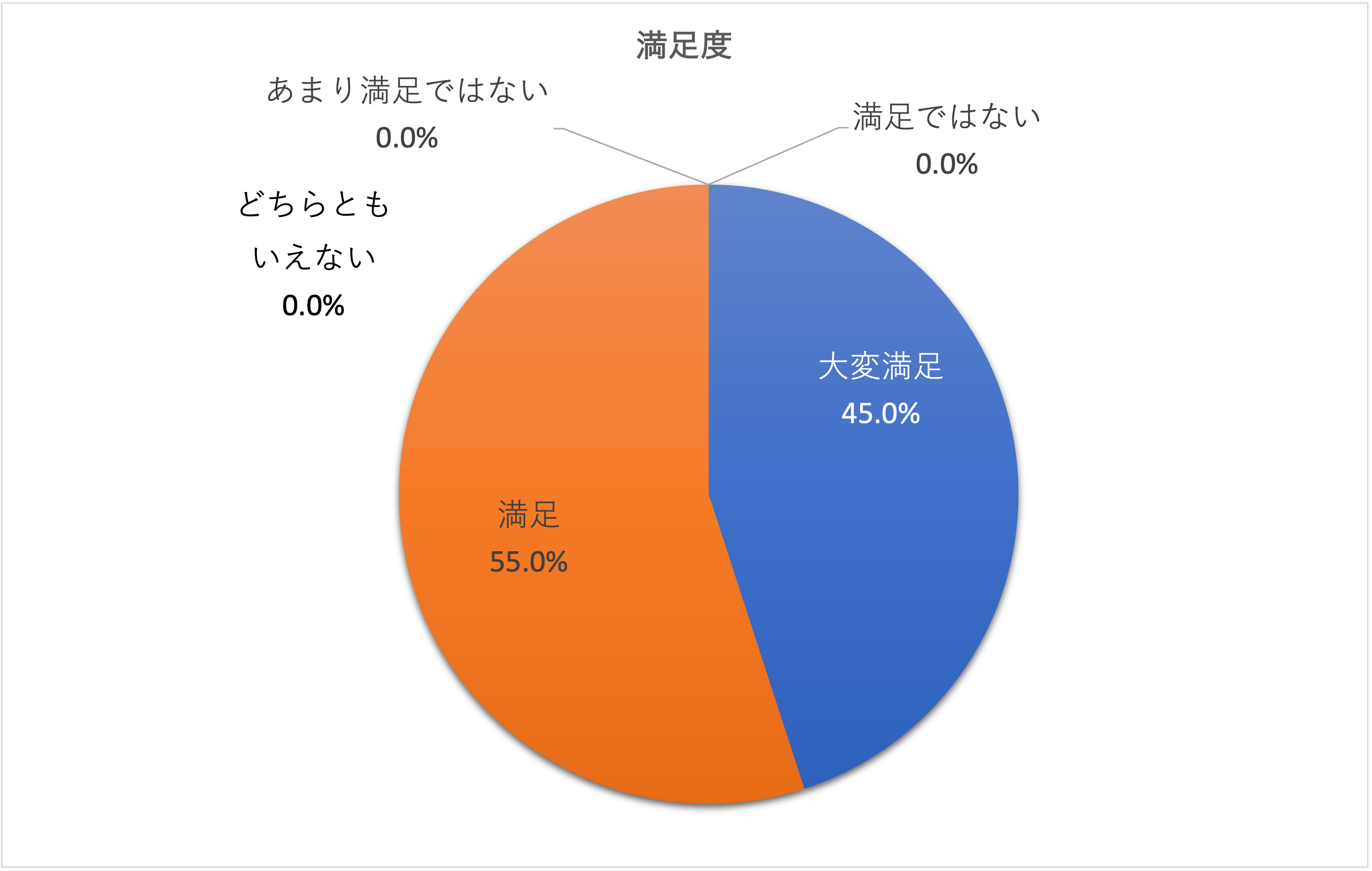

⑥満足度(回答数20)

大変満足:45.0%(9名)、満足:55.0%(11名)、どちらともいえない0.0%(0名)、あまり満足ではない:0.0%(0名)、満足ではない:0.0%(0人)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・様々な人のテーマ、考えをテンポよくまなぶことができた。面白い取り組みだと思った。

・「生物多様性」についてより多くの人の意見も参考にしつつ、自分なりに行動していきたい。

・様々な専門家や経営者、地域プレイヤーの方々から生物多様性に関する話を聞けたから。

・様々な意見を聞き、これからの参考になることばかりだったから。

・毎回ですが、知らなかった知識が得られるので。

・いろいろな話を聞けたから。

・多様性のある意見が聞けて有意義な会でした。

・いろんな人の色んな考えに触れることができました。楽しかった〜!

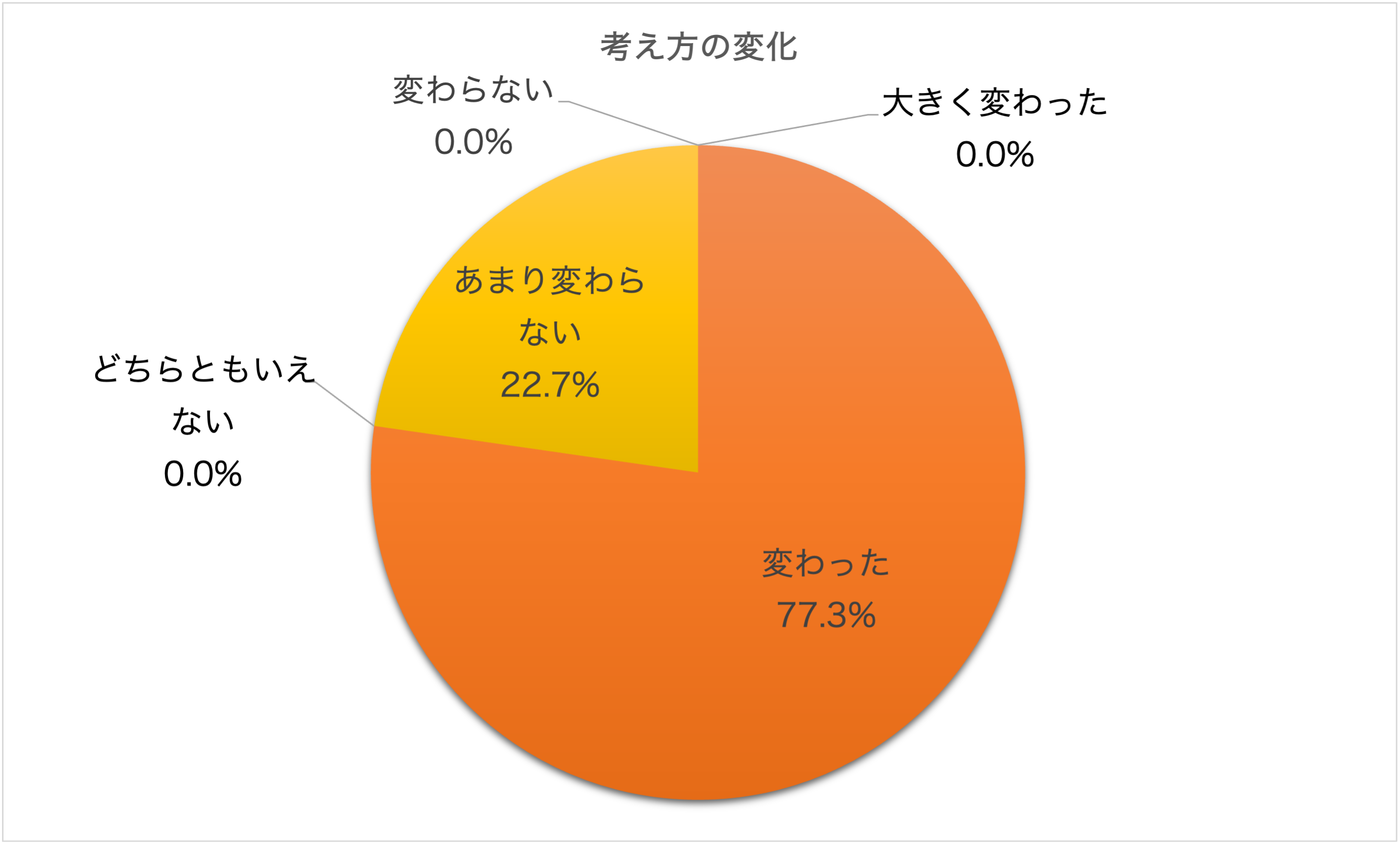

⑦参加して生物多様性と人の暮らしについて、考え方は変わりましたか(回答数22)

大きく変わった:0.0%(0名)、変わった:77.3%(17名)、どちらともいえない:0.0%(0名)、あまり変わらない:22.7%(5名)、変わらない:0.0%(0名)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・自分にはない視点での意見があって、興味深かった。

・生き物を増やすべきだと思っていたが、鹿は増えすぎているとのことで、減らす対策が必要だということを知って驚いた。

・いろいろな立場から、色々な場所での問題や活動など、これまで知らなかったことが生の声で伝わる。

・河北潟の生活排水の話など、生活が自然に与える影響の大きさを改めて痛感した。

・鹿対策など、政府や市民がやっていくべきことなど、考えさせられました。

・和食が現代人の生活様式にはそぐわないという考え方が新鮮でした。トキとサギの共生のお話も興味深かったです。

・様々な分野からの提言があった。

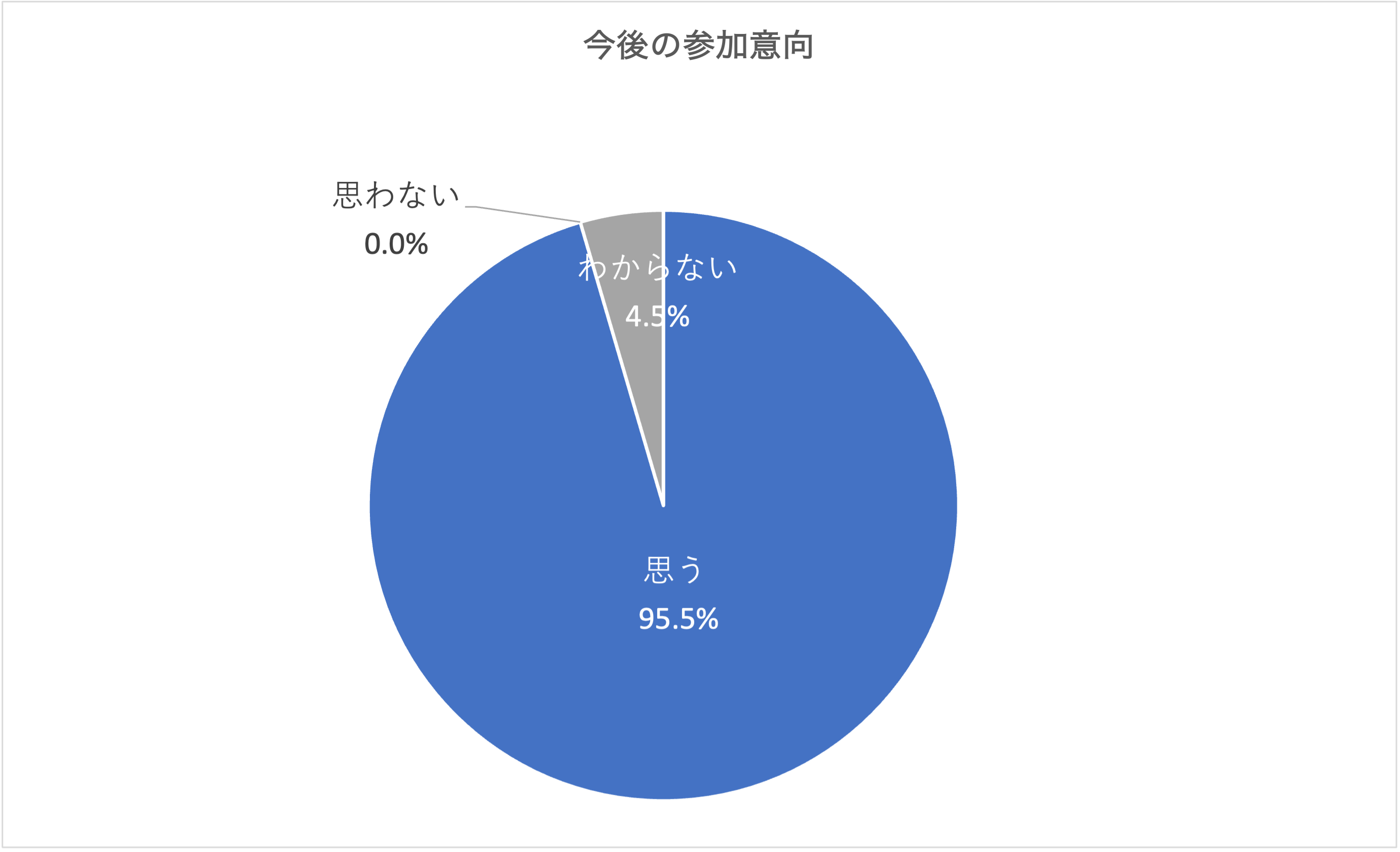

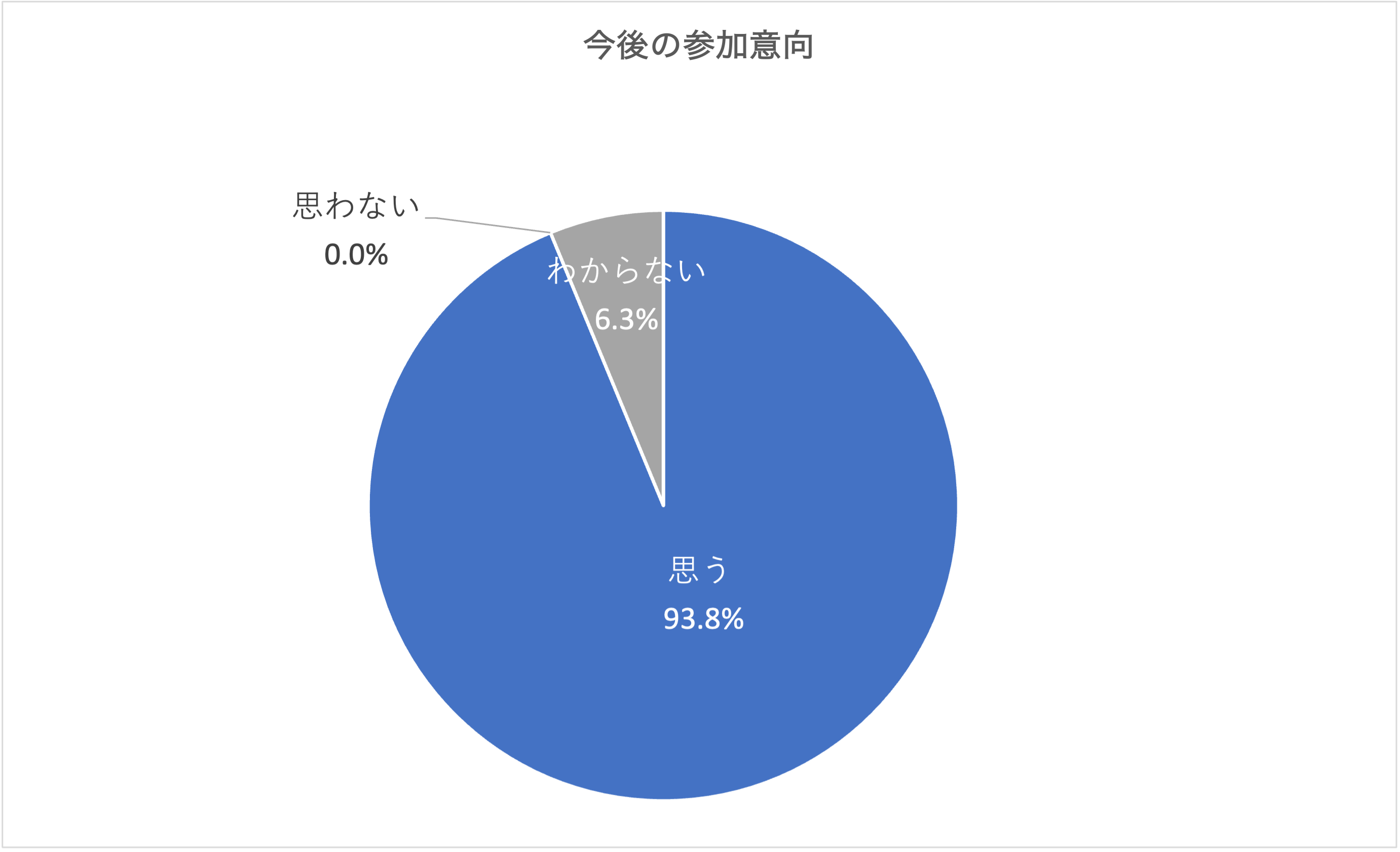

⑧今後も参加したいと思いますか(回答数22)

参加したいと思う95.5%(21名)、思わない:0.0%(0名)、わからない:4.5%(1名)

⑨興味があるテーマ

・ネイチャーポジティブ、生態系の健全化

・環境教育、加賀地方の里山について

・海の資源の利用について関連するテーマ

・生物多様性

・動く動物園、和食の話

・国内外来種問題(いつも同じですいません)

・自然体験

・食物連鎖について

・野生動物、石川のシカ害

・日本でのアグロエコロジー運動と実践。

・人材育成、特に専門家

・気象なども。

⑩全体としての感想として、以下の声が寄せられました。

・色んな世代の人達の話が聞けて楽しかった。

・大人の方が多くて緊張していたが、面白い話がたくさん聞けてきてよかったです。

・短時間に大勢の方々の活動についてのお話を聞けて、このカフェに集う人物多様性を感じた。カフェで専門家一人の話をじっくり聴くという、これまでのスタイルと違って、今回のような形式だと短時間に多くの情報を入手できる上、疑問や相談事に応じて対応してもらえる多様な人材がたくさんいるんだなあと頼もしく感じた。話をうまく要約し上手に話を引き出してゆく菊地先生がものすごく良い働きをされている。深刻な問題を暗く沈めないで、軽やかなフットワークと語り口でサラサラと色んな人に振り分けていく先生の手腕はさすが!このカフェがなかったら出会うことのなかった人びとを結びつけ、点から線→面へとつなげ、若者(年寄りをも)励まし、大勢の人前で意見を述べる経験を持たせ、考えを深めさせ。人材不足との意見もあったが、まさに菊地先生が人材育成に大きな貢献をされている。ここから巣立って活動する方々の今後を楽しみに、またカフェにお邪魔したいと思う。

・立場によって、同じ事象でも違う結果になると思った。

・一人3分間のスピーチ形式だったのでメリハリがあり、集中して話すことができた。

・様々な方々と対話交流できて楽しかったです。ありがとうございました。

・前回は何も話せなかったけれど、今回は自分の考えを話せてよかった。毎回新たなことを知れるので、今後も参加したい。

・参考になることがたくさんありました。県立図書館だけでなく、野々市のカレード(図書館)でも開催したら盛り上がりそうです。

・コウノトリとトキの共生についての話が面白かったです。素敵な人々と活動を聞いて、嬉しくなりました。

・植林材としてコナラが多用されるのは、シカによるナラ枯れとの関連があるのかなと思いました。

・田んぼがコウノトリやトキの食物を支え、もっと増やしていく必要があるのだなと思いました。

・自分が興味のある分野が偏っていたので今回参加しましたが、シカ害の人とつながりを持てたのが思わぬ収穫だった。

・いつものカフェと違った形式が楽しめました。ありがとうございました。

・色々な話が聞けてよかった。

・フリートークの回と聞いていて、どうかなと思っていましたが、本当に楽しかったです!

・とても濃い内容のカフェでした。貴重な場をいつもありがとうございます!里山の森整備や自然栽培、自然に関わることの大切さ。民間人ではありますが少しずつ関わらせていただいています。

第9回 いしかわ生物多様性カフェ記録

開催日時:2025年1月31日(金)18:30〜20:30

開催場所:石川県立図書館研修室

話題提供者:坂本 貴啓さん(金沢大学講師)

テーマ: 人口減少時代における中山間地域と関係人口

参加者数:28名(一般参加者23名+スタッフ・関係者5名)

【話題提供】

自己紹介

私は川が専門ですが、石川に来てから地域の課題に触れることが多くなりました。今日はみなさんとお話ししながら、これからの中山間地域、人口が減っていくことをどのようにとらえたらいいのかを一緒に考えることができたらと思っています。

川といってもいろいろな切り口があります。たとえば川づくりを考える時、川の計画があって、工事をどうするかとか、利活用、利用を人がどうするか、維持管理をどうするかということがあります。ハード面、計画、新技術は重要ですが、私の場合、どちらかというと人がかかわるところ、たとえば計画を立てる時の合意形成、人の利用の分析、河川空間の使われ方など、人と川の関係がテーマになっていました。災害が起きると外力の分析も重要ですが、その時に人がどんな避難行動を取ったかということも併せて考える。地域の自治力を何かの形で計測をして、それを国土の管理に活かすことをしていました。

私は福岡の出身です。八幡製鐵所に石炭を運んだ遠賀川の川沿いを寄り道しながら高校時代を楽しく過ごしていました。大学は筑波大学に進学しました。全国に国が管理している1級河川が109あります。2年半ぐらいかけて、全国の109の水系を巡り、「川でどんな活動していますか」とずっと聞いて回りました。博士論文のテーマ、川で活動する市民団体がどのような公益的な価値を持っているかについて調べるために、川と人をずっと訪ねて回ることをしていました。非常にいい財産になりました。

最初の就職先は岐阜でした。木曽川の河川環境楽園の中に置かれている国土交通省の土木研究所自然共生センターです。職場の先輩からは「河川環境楽園だから、職場は?って聞かれたら楽園ですと答えるんだよ」と言われていました。土木研究所で川と人の関係性、市民との川づくりについて河川環境の面から一緒に考えることが1つのテーマでした。

若手の研究者には任期があります。次を探している時に、東京大学から地域づくりをする特任助教の募集がありました。東京大学の北陸サテライトでした。備考欄に現地の地理情報にご注意くださいと書いてありました。白山市の白峰ってどこだ?場所を調べると、ダムよりさらに上流で標高500メートルぐらいあるところでした。今まで知らない地域に行くのは勇気がいることでしたが、面白さのほうが勝って、特任助教として2年間住んでいました。古民家が2年間職場だったんです。面白いことがたくさんあったので、今日はご紹介をしたいと思います。大学生たちが各地からでやって来ました。新しいサークルが立ち上がったりして、大学生が「関係人口」として紡ぐ新しい中山間の地域社会も期待ができると思っています。石川でいろいろなご縁もできて、金沢大学に移ることができまして、今研究室を持ちながら研究活動を行っています。

先ほどお話ししたように、川にばっかり通う高校生でした。この川は、私が高校時代まで、河川敷に護岸が張られていましたが、工事によって水際まで近づける空間に変わりました。このように変えられることがとても衝撃的でした。市民の考えている夢が地域の中で形になっていく瞬間を私は高校時代に感じることができたことが原点になっています。地域づくりとか川づくりは、人づくり、まちづくり。これらが私の原点と思っています。

大学に移ってから、河川流域まちづくり研究室と名付けました。『川と人』ゼミと言っていて、川に行ったりとか、川の中を走るマラソン大会に出たりとか、楽しく川と人を学ぶことをやっています。1つの研究テーマとして、関係人口が地域の機能の維持にどのような効果があるかを考えています。

人口減少社会

私たちが直面している人口減少は、日本の中で大きな社会問題と思っています。さまざまな推計がありますが、30年後には1億人を割り込む。50年後に現在の人口の3分の2になる。3分の1がいない中で地域を維持していく、国を維持していく。どうやって維持していくのか。私たちがいろいろな観点から考えないといけないことだと思っています。

白山市の人口は全体としてみると健全な状態ですが、山麓地域の人口の増減率と高齢化率をみると、人口も減っている、高齢化も非常に進んでいます。合併する前の地域で見ると、みなし過疎状態ともいっていい方向にだんだんシフトしてきています。

人口減少によりでどのようなことが起こり始めるのでしょうか。1つは国土の荒廃です。人が住まなくなってくると、草が生えてきます。年に数回は草刈りをしないと道が荒れてきます。そうすると、野生動物の境界と人との境界が不鮮明になり、獣害が発生しやすくなります。その他にも農地で病害虫が発生するとか、ローカルな管理がされていため池の決壊の危険性が出てくるとか、安全面であるとか、環境の機能として少しずつ減少していくことが起きます。雪国だと、空き家になった瞬間、雪下ろしの問題が発生します。いろいろな形で複合的な問題が出てくるのです。これらが国土の荒廃につながっていくと思います。

国土の荒廃する中、地域の中でどんなことが起きてくるのでしょうか。コミュニティーはさまざまな機能を持っています。住宅の荒廃、耕作放棄地ができると、働き口が減っていく、スーパーがだんだんなくなっていく、医療体制が弱体化していく。今まで地域の中で完結できていた、地域が持っていた機能が徐々に失われていく。実際に起き始めていると思います。

地域機能を維持する3つの処方箋

こういう現実の中で、私たちは指をくわえて見ているだけしかできないのでしょうか。みなさんと議論したいと思っています。私自身は大きく3つぐらい方向性があると考えています。

1つは、人口が減ったことを前提として、日常生活に必要な機能・サービスを集約・確保し、持っている資源を融通し効果を最大化する効率化策。サービスとかを集約したりとか、合わせて行ったりとか、少し機能を小さくしつつも維持する効率化を図れるところがまだあるのではないかと思います。

2つ目は、いろいろな機能を維持することが難しいのであれば、人がいる所から呼んでくる補充策です。単独での機能維持にこだわらず、地域に愛着・関心のある地域外の人材が定住人口を補う策です。今日の話題の関係人口があたります。年間1人、2人の移住する人を取り合うような状況の中で、地域が好きな関係人口によって地域の機能を補充できるところがあるのではないかと思っています。

3つ目は縮充策です。むらおさめとか戦略的撤退を研究されている先生もいます。地域をどうしても維持できないところまで来たところは、最終的には村を納めていく。どういう記録の残し方をするかとか、考えていく方向性があると思っています。

1つ目の効率化策の具体的な例として、小さな拠点と地域運営組織があります。小さな拠点とは、たとえば市役所の支所に薬局が入っている、病院が入っているとか、ちょっとしたお店が入っているとか、少ない人口の中で1つの拠点に集約をすることです。大きなものはいらないのですが、小さな中で必要な機能を維持するという小さな拠点。道の駅も小さな拠点の1つ機能を持つのかもしれません。

もう一つが地域運営組織です。地域自身が自分たちの地域を運営する、経営するという概念に変わっていく必要があるということです。地域自身が第2の行政のような形になる。今まで公民館のような生涯学習の機能しかなかったところが、防災のことも考える、買い物支援のことも考えるとか、いろんな地域に必要な機能を持つ。そういう衣替えをして、地域の運営組織、地域のコミュニティー組織化という形でいろんな地域で今進んでいるところがあります。

白山麓地域ではお店がなくて、お年寄りの方とか車がない人はもう買い物になかなか出られない。食料品は近くでまだ買える所があっても、衣料品を買うことが難しくなってきています。コミュニティーセンターという地域運営組織が調整役になって買い物支援プロジェクトを立ち上げて、衣料品を販売する。食品と違って月1回、年に数回あると衣料品の買い物はすみます。時々来てもらう仕組みをつくるのです。

みんなでなかなか交流する機会もないので、集まった時に交流の機会があるとか、スマホ相談コーナーがあるとか、小さな拠点の中に多機能性を持たせることが、今進んできていると思います。

今までだったら、それぞれの地域で機能を持っていましたが、最低限の機能は地域で持つとして、それぞれの地域が持ってない機能を近隣でシェアしていく。お金も人もなくなっていく中で効率化を図っていくっていうことも1つかなと思います。

新たな国土形成計画という国が出している方針をみると、ネットワークとコンパクト化ということで、小さいながらもいろいろ補完をしながらネットワークを持っていくことがうたわれています。こういう方向性の中で小さな地域間の連携を深めていくことがこれからの1つの方向性かなと思っています。

人が減少した地域に対する補充策として、関係人口がキーワードになってくると思っています。たとえば観光客としてある地域に行き遊んできた人たちは交流人口といわれています。初めて来て、良かったなって帰っていく。もちろん地域にお金を落としてくれます。今までの村おこしは、観光客にいかに来てもらうかが目指しているところだったと思います。交流人口、観光客が来てくれて、お金は落としてくれるのですが、地域自身の機能は失われていく。やはり何か足りないものがある。交流人口からもう少し関係性を持った、たまたま観光に来た人が地元の人と何かの機会に仲良くなるような、交流するような機会があると、また来ますっていうような形で、その地域に愛着を持つ人が出てくるかもしれません。住んではいませんが時々やって来る人が少しずつ増えてきています。定住人口が住民としたら、交流人口よりは一歩進んだ中間の人たちを地域で獲得していくことが、地域を維持していく時に重要な部分と考えています。

関係人口とは、どんな人たちでしょうか。いろいろな地域を行き来する人もいますし、今は住んでないけど元々ルーツがある人もある意味関係人口として数えられると思います。何らかのかかわりがある人、過去勤務していましたとか、住んでいましたとかですね。私自身も白山に対しては住んでいたので関係人口かなと思います。何だかよく分からない中間の領域なんだけれども、こういう人たちが地域の機能を何か維持できるところがあると最近考えています。

関係人口の1つの切り口として、大学生がよくやって来ることが、1つの大きなキーワードに思っています。白峰地域は、私がサテライトにいた時、フィールドワークとか、観光できましたとか、授業のフィールドワークの一環で来ましたっていうような形で大学生が全国各地から来ていました。地域の人と交流したりとか、その地域に愛着とかが出てきた時に「また来ます」と。夏じゃなくて冬に来たりとか、少しずつ大学生が増えてきました。中には365日のうち60日来るような大学生がいました。60日というと6分の1ということで、6分の1人/人口、こういう人が6人集まると移住者1人分に相当する、そういう働きであるとか可能性を持っているかもしれないなと思うようになりました。

大学生が来て、どんな地域の機能の維持をしているのか、実践の中で見ていく機会がありました。いろいろな地域から大学生が来て、自分たちで「しらみね大学村」という大学生のサークルをつくりました。何をしているのでしょうか。地域のお手伝いとして行う「クエスト」というものがあります。地域の人が、例えば温泉のお風呂掃除手伝ってほしいという依頼を書いてもらいます。その報酬はお金ではなくて、温泉自由に入っていいですよとか、一緒にご飯食べましょうとか、それ自体交流になったりとか、経験になるようなものを報酬として地域の人に考えてもらうのです。新たなクエストが発生しましたとLINEグループに投げると、いつ私行きますっていうような形で、大学生たちが週末だとか、長期休暇とかになるとやって来るっていうような形でなんです。

今、青年団は10人ちょっとしかいなくなっています。10人でみこし担ぐと非常に重たいんです。大学生が手伝うとか、飲食店が1時間忙しい時間帯にちょっと手を貸せるとか、ずっとは雇用できるような体力はないけれど、瞬間的に人手が必要になる時に大学生が活躍をしていることは、何かしらの地域の機能の維持に貢献していると感じるようになりました。

全国の各地からやって来ています。北は北海道、南は宮崎とかから、なぜか、1日に2本ぐらいしか公共交通機関がない白峰にやって来る現象が起きています。大学生が、あそこ良かったよとか、そういう口コミで広がっていくのもありますし、たまたま来た人が地域に思い入れができるとかかもしれません。年間700人ぐらいが来ているのですが、とても価値を持っている数字と思っています。地域のお祭りに大学生が入っていったりとか、新たに大学生がイベントを企画したりとか、そういう中で活動が始まりました。これが地域の人と混ざり合っていくと、数年後どのようになるのか、気になっています。こういう大学生の関係人口っていうのも、1つ非常に大きな可能性を持っていると思っています。

もう一つ、1年間ぐらい地域に入っていく「緑のふるさと協力隊」があります。緑のふるさと協力隊は、30年ぐらい前からある制度です。1年間限定の派遣です。その後定住で自立していくミッションがあります。たとえば大学生が1年間休学をして地域に入っていく、お試し移住があります。生活費として5万5000円、家と車も支給をされます。少ない様にも感じますが、ご飯によばれたりとか、協力隊にいた人たちが地域に溶け込んでいくことがありました。

国内留学みたいですね。コロナ禍の時は海外に留学できない人たちが、国内留学的な感じで大学生が地域に入っていくことも増えました。これも1つの関係人口。1年間お試しで1人で入っていく。これも地域に変化をもたらしていると思います。1年後に、4割ぐらいは農山村で就職をし、残っています。こういう関係性があって初めてその地域に身を置きたいと人は思うのではないでしょうか。

効率化であるとか、人を呼んでくることがまず前提としてある中で、もうほんとに立ち行かなくなった時に、むらおさめであるとか撤退の農村計画という研究がされています。その場合、どうやって地域の記録を残すか、いざ地域が再興する時のためにどんなことを今しておかないといけないのか、まずはやっぱり自分の地域がどういう状況にあるかを、私たち自身がしっかり見つめることが大事だと思っています。

古民家サテライト(東京大学北陸サテライト)での日々

こういうことを実際に考えながら、人口減少のど真ん中の地域で過ごしていました。古民家をサテライトとして1軒与えられていました。古民家1つあるといろんなことができることをお話ししたいなと思います。大学が地域にどんな貢献ができるかという軸で考えた時に、研究・教育・地域連携という大学の役割として3つぐらい柱があります。これを地域の中に置かれたサテライトの中で実際どんなことができるのかなっていうのが、私自身2年間白峰に住んでいた時に考えていることでした。

北陸サテライトの辞令をもらって、鍵を渡されて、あとは自由にやってくださいといわれました。何か決まったミッションがあるわけではなく、古民家1軒与えられて、あとは自分で考えるようにということでした。最初、夜着いた時に、古民家、ガラガラと開けたら、しーんとした所で。もう誰も知らないとこからのスタートで、異世界転生したような感じでした。子犬1匹とその飼い主が私の最初の友達でした。誰もいないとこからほんとに始まったなという感じでした。

いろいろな人がサテライトで過ごして、いろいろな人とちょっとずつつながっていく瞬間があって、私自身毎日面白く過ごせたなと思います。1年後ぐらいたつと、大学生がたくさん集まってくるような場所になってきました。「山奥の最高学府に学生集う」とか、新聞社の人がそんなタイトルを付けてくれました。拠点が1つあると、やっぱりいろんな人が集うと、何かが生まれる。今日のカフェもそうなのかもしれませんが、人が集まると、いろんな議論がされて、何か面白いことが始まる瞬間があるよねっていうことが体現できたのかなと思っています。

私は川屋なので、川と地域というとやはり水源地域ととらえるのが重要なのかなと思います。ただ川以外の課題も、買い物が大変だとか、いろんな課題をサテライトで、いろいな人がさまざまな相談に来られました。そういうのも含めて水源地域の振興をキーワードにして活動を行ってきました。

いろいな人とちょっとずつつながっていくと、いろいろな声が出てきました。地域の教育のことが心配です。小学生の子どもを抱えているお父さん、お母さんが心配なのは、塾がないとか、体験する講座が金沢に比べて非常に少ないということでした。教育環境として乏しいんじゃないか。人数がとても少ないので、どうしてもなれ合いになり、いざ高校に進学し人数がいるところに行った時、プレゼン力とか、コミュニケーション力とか、そういうのがちゃんとできるんだろうか。そういうことも心配されていたんですね。こういうことを聞くと、確かに課題もあるなと感じたところでした。

山麓地域だから教育にハンディキャップがあるではなくて、逆に山麓を豊かな学びの場に変えていく、そういう未来を私たちは目指す必要があるんじゃないかな。逆に町ではできないようなことを教育のコンテンツに転用していくことを何かできないかなということが最初に考えたことでした。

意外と自然がある地域の小学生のほうが体験したことがないことが結構あります。当たり前にあるので、虫の名前知らないとか、です。やっとここで川屋さんとしての役割が果たせたのですが、川の体験を子どもたちにさせてあげたいなということで、「しらみねリバーチャレンジスクール」を行いました。川の危険な所とか、こんな生き物がいるよっていうようなことを、水源地域の1つの特徴のある教育のコンテンツとすることを試みました。子どもたち自身も、たくさん楽しんでくれて、また次いつあるの?といわれました。印象に残ってくれたのかなと思っています。

こういう特別な教育のコンテンツは、もちろん重要ですが、日頃の勉強ですよね。塾がないので、私ではない別の人が「山の勉強会」を行っていました。図書館の2階で子どもたちが自習をするのです、金沢大学とかの大学生が週に1回、山麓地域に通って、そこで分からないことを教えたりする活動も行っています。教員を目指す大学生は実践の場として活用しています。中山間地域の教育、そこで子どもたちに伸び伸び過ごしてもらうことと、教育の質を確保することでも大事な役割を担っていると感じました。

大学生はいろいろなフィールドワークに結構やって来ることが多いことが分かってきました。大学生は何見にきているのかというと、白山麓なのでやはり国立公園であったりとか、国有林とか、砂防があったり、重要伝統建造物保存地区とか、ユネスコエコパークという世界認定のそういう地域、世界ジオパークもありますし、山岳信仰としての白山信仰っていうような、自然面でも文化面でも非常に特徴的なところに魅了されて、フィールドワークとしてやって来るっていうような感じです。筑波大学が世界遺産演習とか、金沢大学のSDGsプログラム、東京大学の地域未来社会フィールドワークとか、いろいろな形でいろいろな人が来ています。地域の1つ残していく特徴として、どういうフィールドワークを提供できるかっていうことも大事であると感じています。

大学生が来ると、「こういう研究してみたいんです」と山暮らしのヒアリングする人が現れたりとか、工学部の学生が雪発電をやってみたいっていうことで、雪の温度差で電圧で発電をすることをしたりとか、来たことをきっかけに研究でも活動でもいろんなことが生まれています。やはり集うことはいろいろな価値を生むということを身をもって実感をしました。

地域に開かれたサテライト

あと住民の方ですね。おじいちゃん、おばあちゃんとか、現役世代の人で働いている若者とか、いろんな人が誰でも学びたい時に学び直せる地域は大事と思っています。何ができるかなといろいろ考えました。おじいちゃん、おばあちゃんからすると、大学のサテライトって難しそうなとこで、私たち行ってもいいの?みたいな感じにやっぱりなってしまいます。月に数回お茶会するからお茶のみに来てくださいと。そしたら、じゃあ行こうかなっていう感じで、最初はお茶を飲むとこから始めました。時々「今日はジオパークの話をしましょう」といって。ジオパークの話しをすると、新聞にこの間ジオパークのことが載っていたとか、最初はライトな感じです。今日もお茶を飲みながらですが、そういうことはすごく大事なことだなと思います。こういう最初はライトな形で少しずつ関心が深まっていく1つの学び直しの、地域の中で茶話会が結構重要だなと思います。今は大学生たちがこれを継続してやっています。

地元の働いている若者世代が、資格の勉強とかしたいとか、本読みたいんだけどなかなか家だとやれないっていうのは「あるある」です。私自身もよく分かるので、1時間みんなで集まって集中して自分のやりたいことやろう。自習室という形で、夜の時間サテライトでそういうことをやったりしました。こういうのも住民の人が学び直しの1つかなと思っています。

サテライトが、教育だったりとか、研究の議論の場になったりとか活用してきました。私1人サテライトにいると、古民家管理人が1人そこでいる、マンパワー1しかないですが、いろんな人に使ってもらうってことができると、何か新しいものが生まれていく。こういう拠点1つ、空き家を確保することは、結構いろいろな価値を生むのかなと思いました。

最初は、やっぱ川かなと思って、川の空間で川を活かしたまちづくりをやりましょうとワークショップをしました。みなさん集まってくれて「うちの川がこうだ」とかっていう話もできたのですが。でも川以外にいろいろな課題があることがだんだん分かってきました。先ほどの茶話会は今も定着していて、「次の茶話会はいつや?」と八十何歳のおばあちゃんたちがいつも楽しみにしてくれています。地域の中で拠点があるとできることのメニューの1つかなと思います。

行政の縦割はいろいろなところであると思います。山麓のこの地域にも行政がたくさんあって、環境省、林野庁、国土交通省の出先機関が小さい地域に3つもあります。何か今までつながりってあったんですか?それぞれのとこで皆さん、つかさ、つかさでやっているっていうことがありました。

サテライトが呼びかける必要があると考え、「みなさんお忙しいと思いますので、月に1回1時間だけ集まって共有の会議をしましょう」と声をかけました。一応それっぽく「白山麓直轄事業連絡会議」という行政の人が来やすい名前を付けました。こうやって1時間集まるだけでも、顔の見える関係ができます。登山道が壊れたっていう時にも、住民の人がそう言うと、これうちの事業の中で直しますよとか、スムーズにつながることもありました。各行政が集う場を、そういう大学の機関はある意味中間的な立場だったからこそ、各行政が集う場を設定できたかなと思いました。

先ほどもありましたが、だんだん衣料品が買えなくなってきたことが非常に問題になっています。お寺の本堂で民生委員の人たちが100円ショップで買ってきたもの並べて、買い物をしてもらう取り組みもやっていると聞きました。お手伝いというか、何かできないかなということで、企業の人とつなぎました。企業の人に、年間に1回か2回でいいんで移動販売来てくれませんかと。買い物に行けない人たちにとってはいい機会を、みんなでつくることができたなと思っています。

サテライトという拠点があったから大学生が集まりやすかったっていうのが1つあるかなと思っています。

ダムカレー開発

やっと川の、私のこだわりが発揮できたことです。手取川ダムのダムカレーってみなさん食べたことありますか。ダムに見立ててカレーを作るんです。全国に100ぐらいあるんです。冬に観光需要が落ち込むことを地元の飲食店の人から聞きました。冬にダムマニア呼びましょうっていうことで。ダムマニアは、冬でも関係なくダムを回りに、ダムカード欲しいから来てくれるので、ダムカレーを飲食店で作って、ダムカレーカードも作って、これを出していこうと。

地元の人とワークショップをしました。地元の食材はこれがいいってお母さんたちに聞いたり、建設会社のおじさんたちに構造がこういうのがいいとか、みんなでワークショップをして、住民参加型で作ったんです。お披露目は、ダムなので竣工式かなということで、日本一小さな竣工式をしようと。このテープカット、白い手袋までして、衆議院議員さんとかまで来られて、「このたびはおめでとうございます」と。カレー1杯食べる話だったんですけど、みなさん結構楽しんでくれました。こうやって真剣にふざけることも大事だなっていうことですね。

Twitterとかいろいろ載ると、横浜から来ましたとか、名古屋から来ましたと、いろいろな人が冬でも来てくれるようになりました。お金を特別にかけたわけではないのですが、こういうのも人を呼び込む1つのきっかけになると思います。メニューとして定着したんで良かったなっていうことでした。

水リレーとか、流域でつながることをやったりとか2年間の中でいろいろなことができました。やっぱり拠点があったことが非常に良かったなと思います。

金沢大学白山サテライト

私が東京大学から金沢大学に変わる瞬間が一番危機だったんです。大学が変わる瞬間、大学生の行き場がなくなるっていうことで「僕たちどうしたらいいんですか」っていうようなこといわれました。個人的には大学生の拠点を、空き家を、家賃は要らないよっていうことで、光熱費だけ払ってくれればいいよっていうことでお借りすることができて、大学村も続けることができたんです。

最近いいニュースがあります。金沢大学の白山サテライトが2月7日に開所式を迎えます。ぜひみなさんにもダムカレーとセットで、サテライトにも遊びにきてもらいたいなと思います。新しく金沢大学のサテライトができることになったので、少しずつ社会実験的につくっていければいいなと思っています。

とりとめのない話になりましたけれども、地域の機能を維持していくっていう関係人口としての話題の提供ということで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

【対話】

Aさん:大変面白いお話でした。ありがとうございました。ダムカレーが食べたくて。面白いですよね。今度食べにいきます。地域の方々、おそらく年齢層高いと思いますが、その方々は、先生の取り組みとか、サテライトの活動について、正直にはどういう感想をお持ちなのかということが気になりました。

どうしても1年に1つずつ平均年齢が、定住者に関しては上がいきますが、どう考えてらっしゃるのでしょうか。とても面白い活動で活気は取り戻せるといいなと思いますが、持続が可能なのかどうなのでしょうか。

坂本さん:サテライト来られる人がどんな感想持っているか、私自身も聞きたいところです。たぶん、先生のところに何かしに、勉強しにきているみたいな感じはないように思います。あだ名的に「先生」という人もいれば「さかもっちゃん」っていう人もいたり、お茶を飲みに来る人も、みなさん動機はいろいろあるという感じです。

逆にそれぐらいのほうが、もしかすると「ちょっと寄るか」っていうような形になるのかもしれません。みなさん、電気ついていたから寄ったとかっていう感じです。ガラガラっと開いて「先生おるか?」とかっていって来てくれたのはすごいよかったです。地元の偉い人たちとかではなくて、おじいちゃん、おばあちゃんとか、身近な人が普通に訪ねてきてくれるようになったっていうのは、私が2年間いた中で一番よかったと思いました。

だんだん平均年齢が上がっていくことですが、できることの幅が少しずつなくなっていくっていうことはあります。ひとまず10年ぐらい、できることをまずやってみようということです。10年、20年先はまた違うとらえ方があるので。年齢が上がっていくのですが、労力的なところは大学生が一緒に、料理の作り方とかは教えてもらいながらやるとか、そういう中で、まだこれからの10年はできることがあるんじゃないかと思います。ちょっと気休め的かもしれませんが。ダムカレーもぜひ食べにきてください。

菊地:東京大学という看板は、ちょっと敷居が高いように思います。近寄っていいのかなとか。不思議なところで、坂本さんの人柄としかいいようがないような部分があるような気もします。最初はやはり壁は非常に厚かったのですか?

坂本さん:最初「今度引っ越してきた坂本っていいます」「東京大学のサテライトにいます」っていうと誰にも通じないんです。「サテライトってどこ?」とかっていうふうに。ただ地元の屋号が白峰あって、エンキョという屋号だったので「エンキョにいます」というと「エンキョか」と、エンキョにいる兄ちゃんだという感じです。時にサテライトというのを最初のほうは封印しながら「エンキョにいます」とかいっていたら、いつの間にかおばあちゃんたちが「今日はサテライトでお茶会や」とかいうようになりました。

徐々に敷居を下げていくことは大事かもしれないです。お茶やお酒を飲むことももちろん大事だなと思います。昼間の時間帯の人たちと何か一緒にできたことはよかったなと思いました。

Bさん:金沢大学3年のBといいます。白峰での活動は、先生が1人で考え付いたものなのか、地域の人と一緒に考えて行ったものなのか、それはどっちなんでしょうか。

坂本さん: 1人だとものすごく限界があります。私が最初1人で考えたのは、川のワークショップぐらいです。川だから、私の専門を生かして何かやらないと。来てくれましたけど、そんなにうまくいったものではないと思います。

日頃のお茶飲んでいる時とか、いろんな時に、こんなことに困っているとか、ふとした雑談の中でいってくれたこととか、それをやりましょうっていう感じです。それを形としてつくっていたのかなと思います。冬の期間は結構さみしいサテライトで、おばあちゃんが毎日見回りに来てくれるぐらいだったんですが、雪解けとともにちょっとずつ人が来てくれるようになると、いやもっとこんなことやったほうがいいとか、そういうのがきっかけでいろんな形になったことがよかったなと思いました。

菊地:地域の人たちは坂本さんのことが心配だったんじゃないでしょうか。若い人が1人で来て、何か気になるんじゃないですかね、そういう中でいろいろと付き合いが出てきたというような感じだと思いました。Bさんと同じようなことを聞きたかったのですが、地域の人から学んだなかで、特に印象に残っていることはなんでしょうか。

坂本さん:私たちは、人口減少とか、結構強い言葉を意識しますけど、そういわれている地域に入っていくと全然解像度が違うんです。ほんとに困っていることは何なんだろう?というと、子どもがコミュニケーション不足にならないかとか、そういうはっとするような発見があります。普通に人口減少という枠組みでは気が付かないような。それは、やはり住んだからこそ雑談の中で出てきたってとこ露です。子どものことと、お年寄りの買い物が実際難しいんだなということが一番印象に残りました。

菊地:ありがとうございます。移動スーパーはよくありますが、衣類は抜けていますよね。なかなか住んでみないと分かんないことだと思いました。

Cさん:私も先生と似たようなことをしています。仕事の鳥獣害対策の関係で能登半島の宝達志水町とご縁ができまして。「住めますか」っていったんです。空き家があるよと用意してくれ、1年半ぐらい住んでいます。周りの人も良くしてくれています。

石川県は農村ボランティアを募集しています。そこの集落に誘致しようという取り組みやりましたが、集落の道路の掃除とか、空き家も出てくる。農業ボランティアでなくて農村ボランティアなんです。農村ボランティアの人に道路の草刈りやってもらう、あるいは空き家の庭の草刈りをしてもらう取り組みをしてみたら、その集落を出て行った人が空き家が気になって様子を見にくるとか、家をつぶした空き地を掃除しようということだったりします。出て行った人との関係が出てくることも発生しています。高齢化が進んでいるので、将来的には道の掃除もできんくなるよねっていうことも、いろいろ心配な部分がありましたが、少し光が見えたのかなということが起こっています。

坂本さん:ありがとうございます。急激に人が減っている地域で、空き家をどうしていくのか。今お話の中であった一緒に汗を流す機会が出てくると、もう少し関係性が深い人が出てくると思いました。いろいろな関係人口は、気が付いたら関係人口になっていく中で重要な役割を果たされる方が時々出てくることが大事なプロセスだと思いました。

Dさん:地域の機能維持する3つの方策をお話しされました。その中で2つ目の補充策が、政策論の中でも研究者の中でも抜け落ちていて、そのお話をされたとの印象を持ちました。この施策が目指していくべき方向は地域によっていろいろ違ってくるので難しいという考え方で合っているのでしょうか。

それから行政の縦割りについてもお話しされていましたが、どのようにいろいろな人を連れてきて話をする場をつくったのか、教えてください。

坂本さん:ありがとうございます。私も人口減少の研究、実践にかかわるのは、ここ数年のことなので勉強中です。ずっと疑問に思ってことは、いろいろな行政が移住対策を行っていますが、東京から移住したい一人の人をA市とB市で取り合って、やっとA市が獲得しても、結局日本全国でみたら人口が減っているわけです。ゼロサムゲームの状態が続いているところで、移住対策強めていきます、定住強めていきますというところに、何かできることないかと考えた時、効率化とか補充策があると思います。一人二役みたいな社会を目指すとかいうのが最初の発想でした。

行政の人たちの連携ですね。行政の人が集まるには、大義名分が非常に必要です。白山麓の直轄事業の連絡会議ですと最初はお堅くしました。国交省が出るならうちも出ないといけないかなという感じで。行政の人も何かやりたいことがある中で、そこの業務にどういう接点があるかということは、大事にしないといけないと思いました。

菊地:東大のサテライトが主催なのでしょうか。

坂本さん:そうです。国立公園を管轄している環境省、手取川ダムを管理してる国土交通省、砂防を管理している林野庁。椅子をロの字に並べて、狭い所にみんな集まって、1時間、うちは今度このイベントをやりますとか、今度工事でいつから通行止めになります、そんな感じです。終わったあと、ついでに職場同士の打ち合わせを話していたりしていました。

河川環境楽園の中で関係機関が集まる会議に、私が出ることが多かったので、そこに発想を得たところがあります。大学が呼びかけることは意外と大事かもしれないです。国土交通省が呼びかけたら、国交省の会議になぜ環境省が行くんだとかということもあったりします。大学が持つ中間な感じは結構大事かもしれないです。

菊地:大学だからやりやすいっていうことはあるかもしれませんね。中立的な立ち位置を取れるので、声かけたらみんな来やすいかもしれません。おそらく、行くきっかけが欲しいわけですね。

Eさん:この堅苦しい名前の連絡会議は、その後何らかの反応を呼んだんでしょうか。地域の方とつながりとか、何らかの行政的な動きとかはどうなんでしょうか。

坂本さん:たとえばダムカレーを作るので、ダムの仕組みのワークショップに来てくれませんかとか。そうしたら、ダムの所長さんが「手取川ダムはこれぐらいのダムで」と言ってくれました。「みなさん、これを基にダムの形考えましょう」ということがありました。あと環境省と国交省は、規制行政と建設行政というお互いけっこう緊張感があるのですが、「今度この工事するんですけどいいですかね」といった行政間の関係性構築もよかったなと思います。

それから、地元の区長さんとかNPOの人にもメンバーに入ってもらい、地元側の要望も出してもらう機会にしました。「ちょっとこんなところが困っています」というと、「これはうちの予算でやります」というように解決することが、途中から機能した感じです。周りにどのようなステークホルダーがいるのかと見ることは大事だなと思いました。

Eさん:ありがとうございます。ちょっと感動します。地元の方にとっても、とてもうれしくてありがたい連絡会議ですよね。

坂本さん:そうですね、今までだったらスーツ着て金沢まで陳情にいく。「ここが壊れているので直してください」と。それが、ある程度はこの場でできるようになる。本局と対応協議しますとか。出先の人たちとつながれたのはよかったなと思います。

菊地:ありがとうございます。獣害対策でもこういう取り組みしている話を聞いたことがあります。獣害に関係する行政機関集まって意見交換をする会議です。関係する人びとが集まって、何か話してということが、いろいろなことを生むというお話でした。一つお聞きしたいのは、集まる場がけっこう大事ではないかということです。場の設定について、どういうことに気を付けていますか。

坂本さん:たとえば、細かいところでは会議の空間の配置とかあります。真っすぐに机並べた感じがいいかなとか。最終的にロの字に、ちょうど柱があったので落ち着きまし。議論しやすい空間の構成というのはあると思います。

こういう人たちがどういう大義名分、何を至上命題として持っているかについて、ある程度は自分もちゃんと把握をしておく必要があるなと思います。相手とつながれそうなところを探すことはあります。

Fさん:白山麓は、私の地元です。地元からの感想をみなさんと共有できればいいかなと。人口減少は本当にもう大変な状態です。全国のいろいろな協力隊、大学生も来て、山麓の体験学習をしていく時に、マイナスにはなっていないと思いますが、われわれの時間止まらないし、高齢者の方々は日に日に人生去っていく。

それを補うような、大学と行政と連携して、白峰山麓の自然の環境の宝を、今の社会の経済の中に落とし込んでいく。そういったアドバイスはないでしょうか。地元と行政と連携した中で、ここに住みたいと思ってもらえるような戦略というか、プログラムがあれば教えてほしいと思います。

坂本さん:なかなか難しいですよね。いろいろな大学が最近、地域づくり関係の学部をつくっています。金沢大学には地域創造学類があります。大学の1つの変化として地域とつながるきっかけを模索しているところと思います。菊地先生どうですか。

菊地:そうですね、模索はしていますよね。今の時代、大学が地域と連携することは求められています。そういうことをしたい教員もたくさんいます。ただ、さきほどの大義名分というか、かかわるきっかけがなかなかないということも正直あると思っています。私はやや消極的な人間なので、自分から売り込むことは、ほとんどしないんですね。声かけてもらったら、いろいろできるんですけど。そこが自分の弱みでもあるとは思います。

だから、今日のカフェもそうですが、接点をいろいろつくっていくことが大事かなと思います。Fさんの地域でそういうことがあれば、坂本さんでもいいし、私でもいい。つながりができて、一緒に考えていく。ということぐらいしか、今は思い浮かびませんが。

Fさん:過去、3名の方が緑の協力隊として、私のところで1年間応援していただきました。その方たちは山里の地域の方たちの生活スタイルについて、人生勉強の中で体験したいと。将来、どこの地域で住もうと、山里はこういった文化があるんだということを1つのお土産はそこに必ずくっついていく。

白山の5カ村の中では、人口減少で能登と同じレベルなのですが、どうにか未来に残していきたいという思いは強いのですが、今の社会は経済優先の社会、自然と環境もとても大事なことだとは気付いていますが、もう一度社会が掘り起こしてほしいなという思いがすごく強いです。ホタルで今の緑の戦略を落とし込んでいければと、そんな思いでシンポジウム開いています。

菊地:ありがとうございます。今日のテーマは関係人口でした。従来の地域の担い手だけでは非常に難しい状況の中、全く違う補充策というお話しでした。特に大学生中心の内容でした。地域だけではなく、企業も人手不足で、なかなか定着する人がいない。隙間バイトがありますよね。同じ会社にずっと務めるのではなく、いろいろなところを回りながらお金を稼ぐという生活スタイルも出てきています。もちろんお金の安定性は低いのですが。社会の過渡期だと思います。

人が減っていく中で、人の流動性、人の動きが激しくなっていく中で、社会の仕組みとしてどのように再構成していくのか。日本全体の大きな課題になっているのではないでしょうか。

坂本さん:一人二役みたいな、対流していくような、ぐるぐるあっち行ったりこっち行ったりとか、そういう感じの中で、自分の好きな地域に身を置くことも1つ。人が少ないことはもう前提としてあるとしたら、1人が2役をするような、そういう社会のいい面としてとらえていくのも1つの可能性があると思います。

菊地:Fさんはホタルのシンポジウムをされていますよね。たくさんの人がホタル見にくるし、一緒に話し合ったりします。関係人口の一つだと思います。

坂本さん:もうすぐ白峰にサテライトができます。大学生が来るようになったら、ホタルの時期には鳥越に行くとか、できるようになるといいなと思っています。

Fさん:石川県全体を見た時、私は能登に興味があります。石川県がトキを放鳥するという中で、政府が緑の戦略、環境問題がクローズアップされています。トキを放鳥することは、ホタルも一緒なんです。トキがすめる所にはホタルもすめるというのが、私の考えなんです。政府は農薬を減らしてほしいと、2030年、50年には4分の1を有機に持っていきたいという戦略があります。大賛成ですが、今の社会の中で果たして、オーガニックな生産現場は何%?なのでしょうか?まだまだほど遠い。地域が存続できて国民が健康で人生全うできるには、われわれの環境と食生活、これが一番大事だと思っています。国の政策をわれわれ国民がどれだけ理解して寄り添っていけるかということが大事と思います。

菊地:ありがとうございます。外から見ると人口減少地域に見えてしまいますが、住んでみると違う解像度があるという話がとても印象的でした。地域の目線で見ると地域の見え方が変わるということでしょうか。また拠点があり、人がいて、つながりができて、つながりができるといろいろなものが生まれる可能性があるというお話も印象的でした。ありがとうございました。

石川県立図書館さんに関連する本を集めていただきました。

いつもありがとうございます。

少し遅くなりましたが、今年度もよろしくお願いします。

ご異動とかご退職などのお知らせも入ってきますが、私は異動もなく、淡々と過ごしています。

夢だったらいいのになあ・・・。

いしかわ生物多様性カフェは3年目、のと里山里海カフェは2年目。

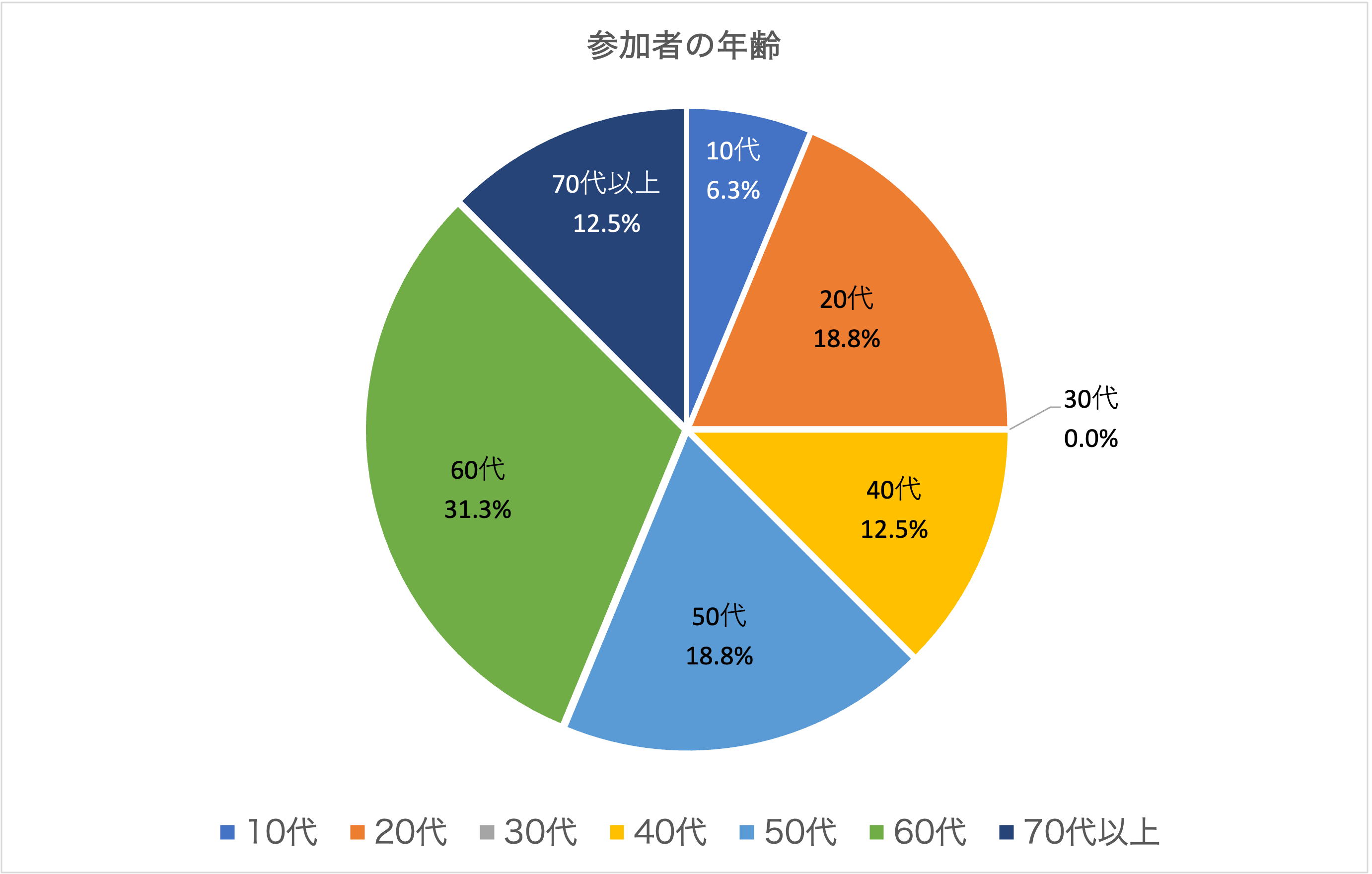

データを示すだけで特に分析はしていません。

一般参加者数:22名

回答者数:16名

回答率:72.7%

①年齢(回答数16)

10代:6.3%(1名)、20代:18.8%(3名)、30代:0.0%(0名)、40代:12.5%(2名)、50代:18.8%(3名)、60代:31.3%(5名)、70代以上:12.5%(2名)

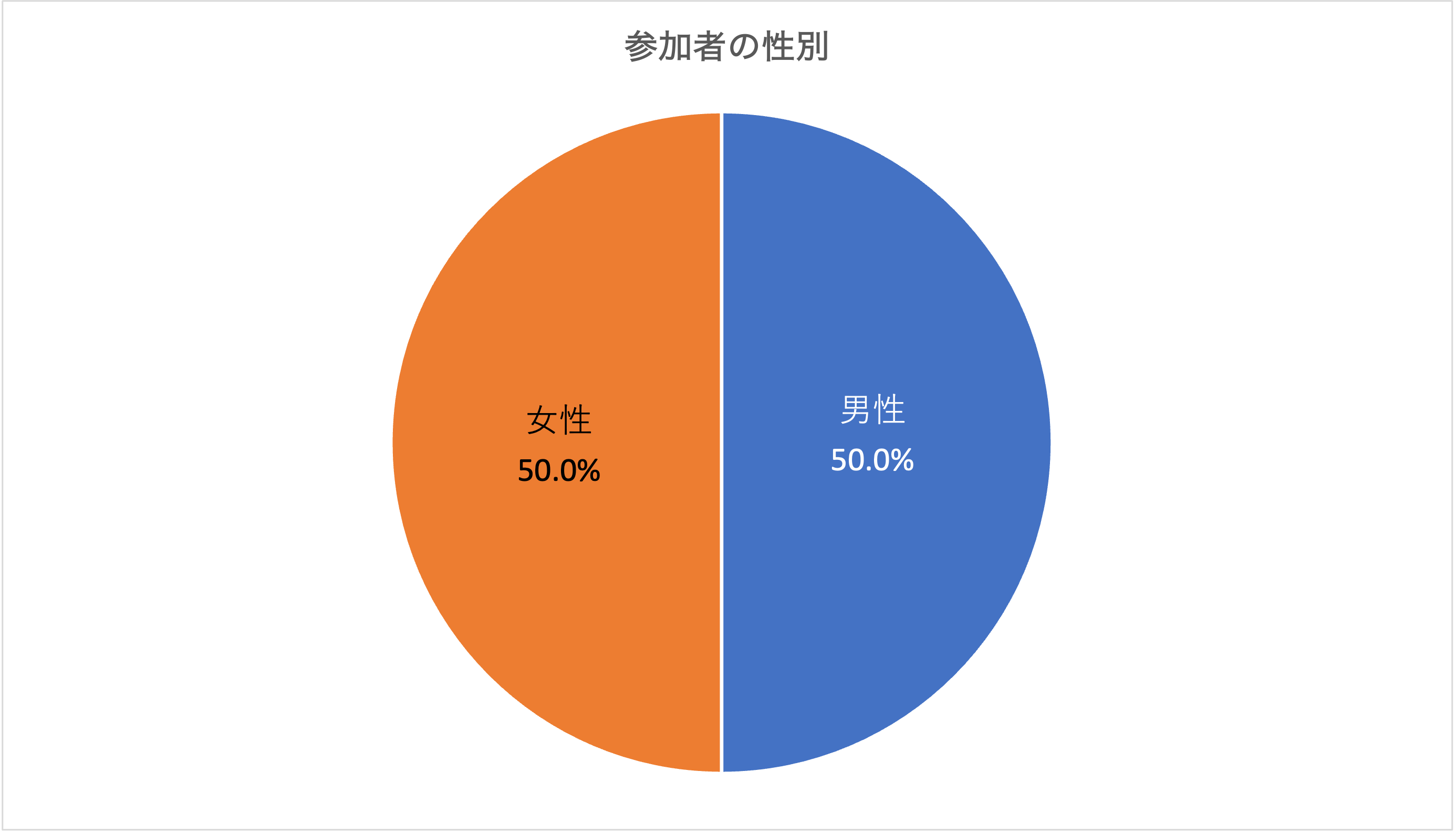

②性別(回答数16)

男性:50.0%(8名)、女性:50.5%(8名)

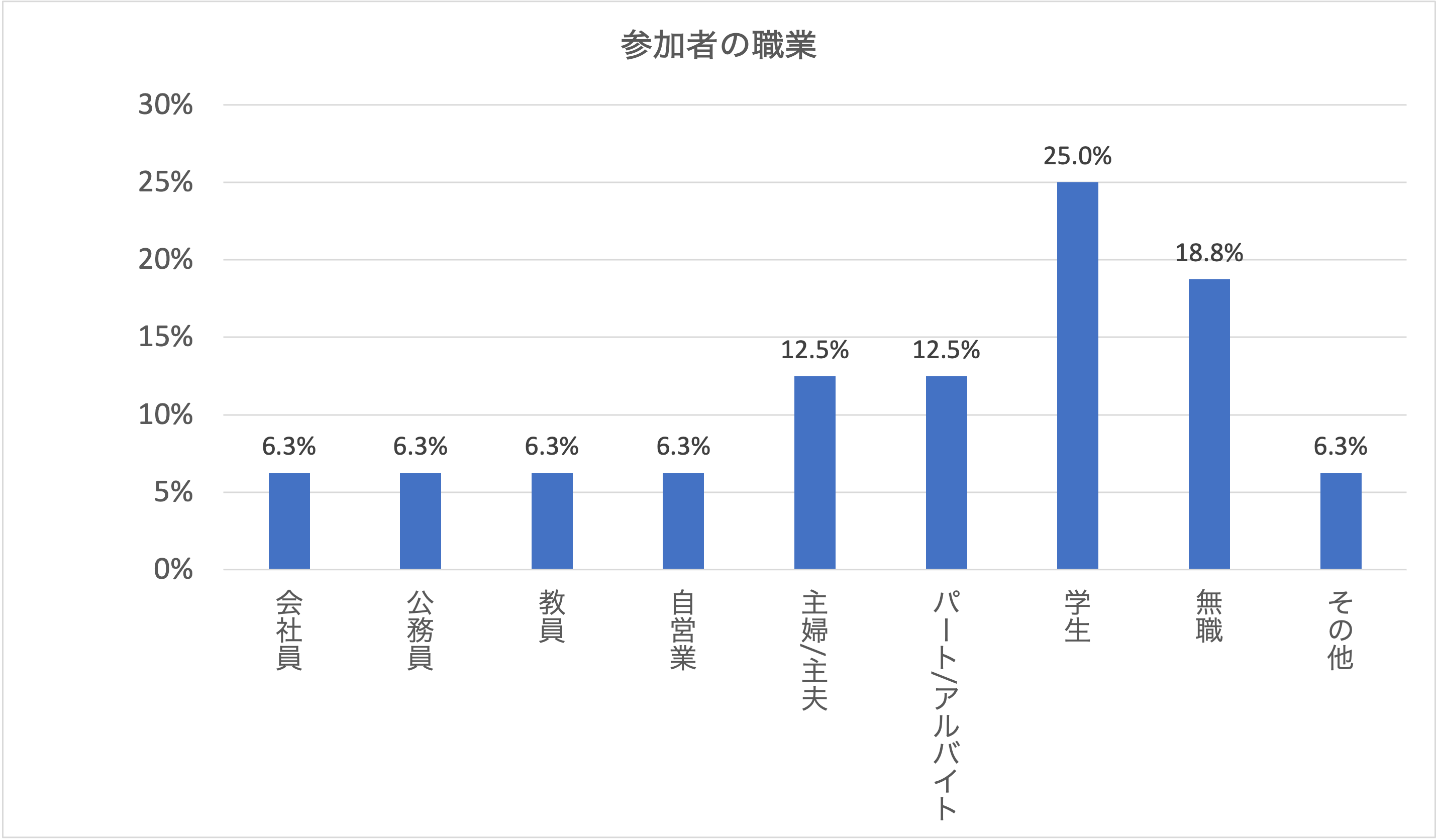

③職業(回答数16)

会社員:6.3%(1名)、公務員:6.3%(1名)、教員:6.3%(1名)、自営業:6.3%(1名)、主婦/主夫:12.5%(2名)、パート/アルバイト:12.5%(2名)、学生:25.0%(4名)、無職:18.8%(3名)、その他:6.3%(1名)

④カフェのことを知った情報源(複数回答)

チラシが18.8%(3名)、菊地直樹のサイト/フェイスブックが37.6%(6名)、県立図書館が0.0%(0名)、いしかわ自然学校が12.5%(2名)、クチコミ6.3%(1名)、金沢大学のアカンサスポータルが12.5%(2名)、ダイレクトメールが43.8%(7名)、その他が6.3%(1名)でした。

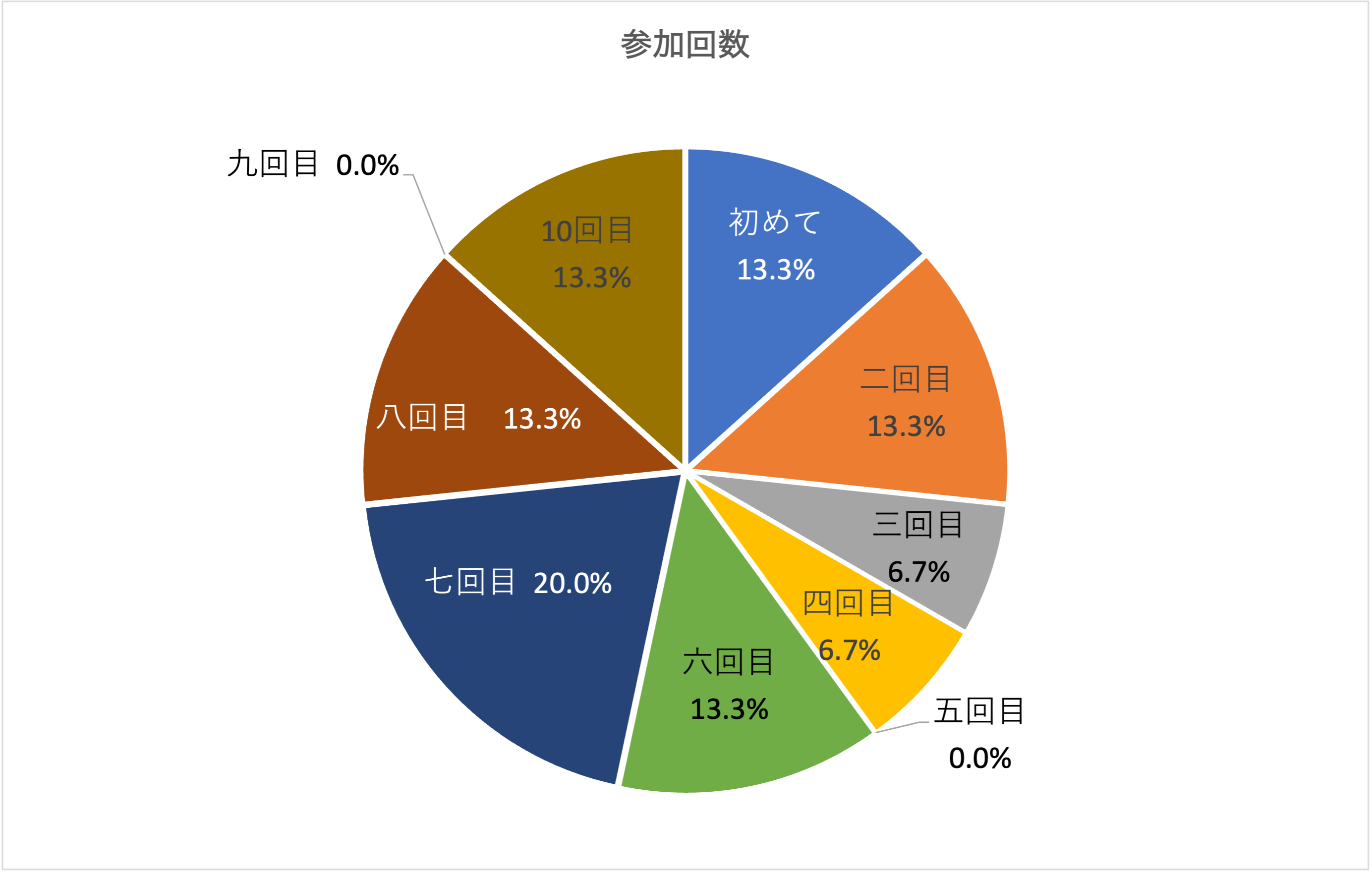

⑤参加回数(回答数15)

初めてが13.3%(2名)、二回目が13.3%(2名)、三回目が6.7%(1名)、四回目が6.7%(1名)、五回目が0.0%(0名)、六回目が13.3%(2名)、七回目が20.0%(3名)、八回目が13.3%(2名)、九回目が0.0%(1名)、十回目が13.3%(2名)でした。

でした。

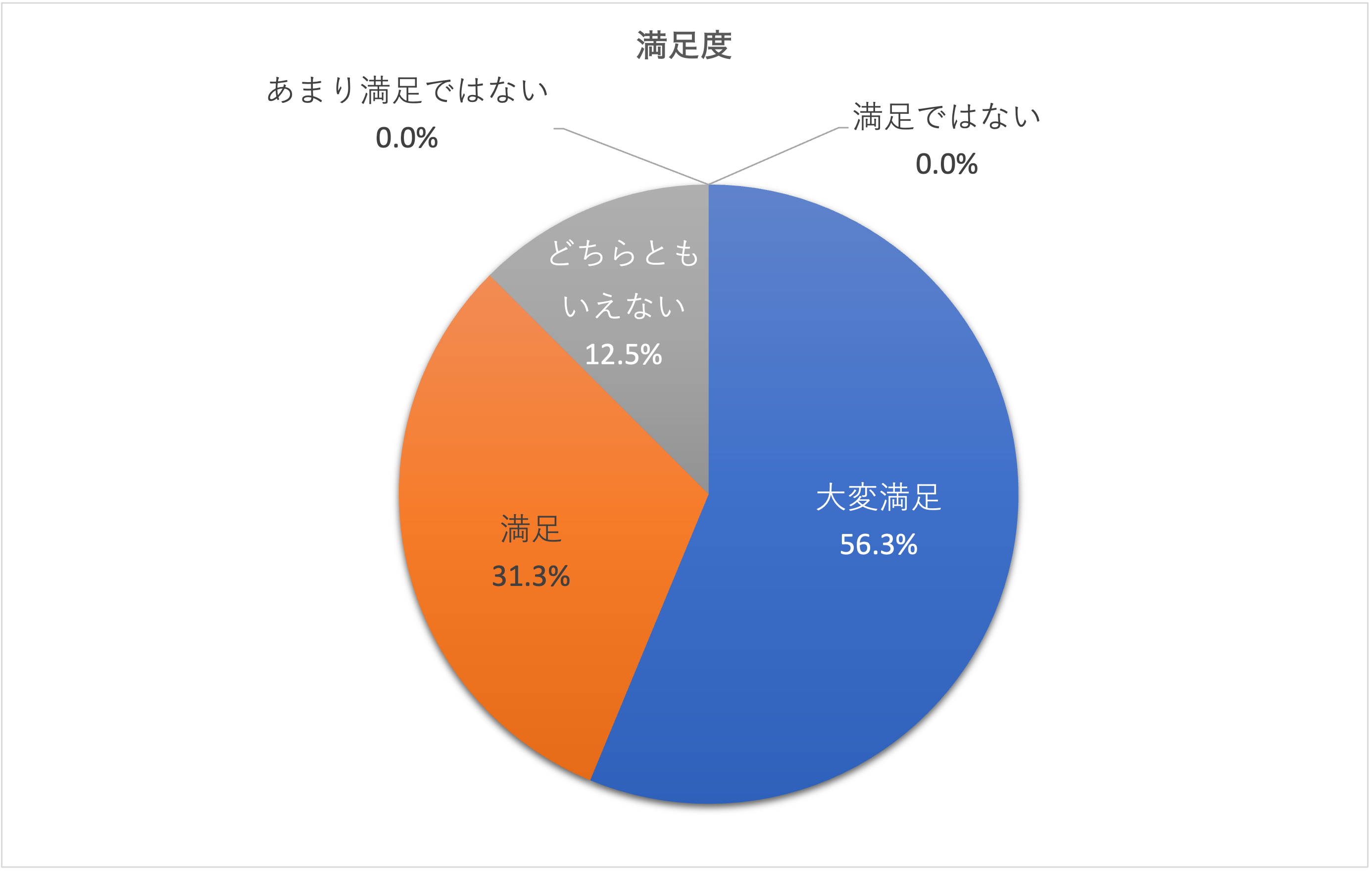

⑥満足度(回答数16)

大変満足:56.3%(9名)、満足:31.3%(5名)、どちらともいえない12.5%(2名)、あまり満足ではない:0.0%(0名)、満足ではない:0.0%(0人)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・里山の自然観察会からわかること。親たちや子どもたちの環境の意識づけられて、身近な田圃や水辺に興味が湧いてくるのはとても良いです。野村先生の写真とお話がわかりやすくて、虫は苦手ですが、種類の多さに興味を持ちました。水たまりが必要なことも知りました。

・ゲストの方のお話も、参加者の方の質問も、どちらも大変興味深かったです。

・ため池の生き物について、いろいろ勉強になりました。トキに優しい「冬みず田んぼ」の話も面白かったです。

・里山や里海での自然に対する働きかけが生物の多様性に大きく寄与していたという話を具体的な事例で知ることができ、理解が進んだ。

・内容はよかったです。「現状はちょっと暗い」と改めて感じた。

・生物調査の写真を見て、石川の生物多様性の高さを改めて感じた。

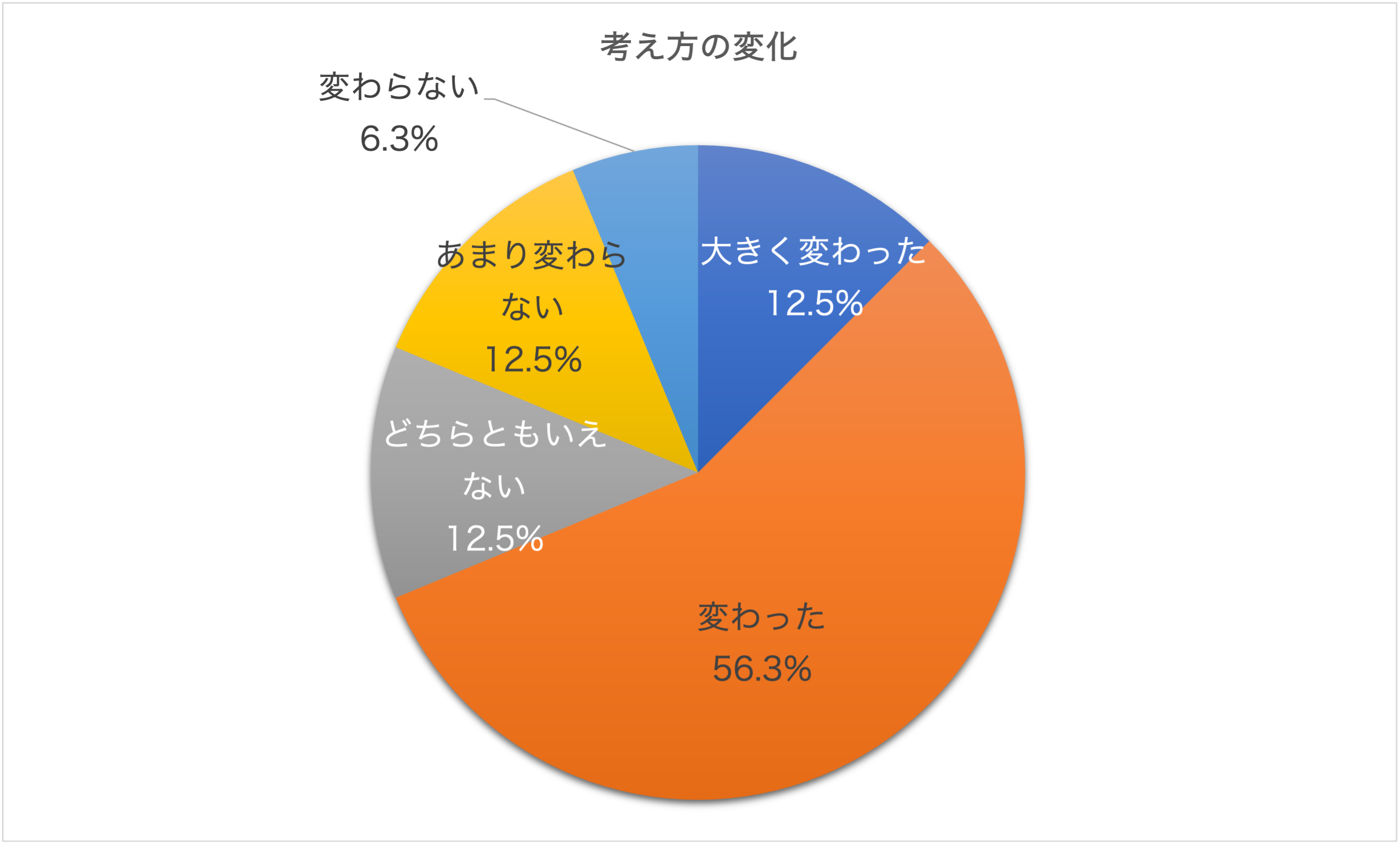

⑦参加して生物多様性と人の暮らしについて、考え方は変わりましたか(回答数16)

大きく変わった:12.5%(2名)、変わった:56.3%(9名)、どちらともいえない:12.5%(2名)、あまり変わらない:12.5%(2名)、変わらない:6.3%(1名)

自由回答には以下のような言葉が寄せられました。

・人の手が継続的にかかわることで、生き物たちもそのサイクルに合わせて生きている。みな共生できる。減少していることは悲しいことです。カフェに参加して、鳥の飛ぶ姿、虫、花、毎日のニュースに出てくる生き物など、よく目にとまるようになりました。

・手遅れ感がひしひしと・・・

・生き物調査を通して、水の中の生き物から水質がきれいか汚れているかを判断することが勉強になりました。

・以前から思っていたことと野村さんのお話が重なることが多いと感じたため。

・染まりました

・生態系と調和した人の暮らしとは、ということが非常に考えさせられた。

・①環境が多様だと生物も多様になる・・・②4つの危機の話③自然に対する働きかけ④もっと自然に目を向けよう⑤人間活動や開発による危機

・ゆっくり考える時間となっています。

・市民と専門家との意見の食い違いに対する新たな視点が得られた。

⑧今後も参加したいと思いますか(回答数16)

参加したいと思う93.8%(15名)、思わない:0.0%(0名)、わからない:6.3%(1名)

⑨興味があるテーマ

・人も生き物たちも運命共同体。山火事などで森林消失が心配です。山の仕事や林業関係の方のお話も聞いてみたい。人工的な公園よりビオトープや観察会が出来るような場所を増やす活動はもっと増やせる?田んぼの復活が先?

・気候変動と生態系の関係など。

・生物多様性と環境教育。

・里山里海の未来。何か希望の持てる形で。

・里山で生活している野生生物

・国内外来種関連

・里山

・狩猟

・トキ

⑩全体としての感想として、以下の声が寄せられました。

・外来種の問題は、もう少し掘り下げたほうが望ましい。

・アカトンボやカエルの水田利用サイクル。水溜りにそんなにたくさんの生き物やレッドデータのものまでいるのは感動ですね。お写真が美しくて虫も大丈夫でした。観察会で虫の名前に花の名前1つでも覚えて、身近な自然とそこに生きる生物たちのことを考え、大切に思う気持ちが養われるなと思いました。(データ化、見える化、伝える方法。皆で考えたいですね)+たのしさ。

・生物らしいお話を聞けて楽しかったです。活用法・・・ゲンゴロウネイル

・いわゆる「一般」の人々の生物多様性への意識をどう高めていけば良いのか、ゲストの方とフロアでやりとりがありましたが、自分自身、研究の中で「一般市民の科学への興味関心向上」についての論考を読むことが多く、比較しながらとても興味深く拝聴しました。今回もありがとうございました。

・変化の速さ。速すぎだと思いました。人間はダメですね。なんか行動しないと。ありがとうございました。

・一般市民と生物多様性の保全とのつながりを深めるためには、ストーリー性がある発信や地域のシンボルとなる存在を創り出すことが大切だと思います。

・外来種の立ち位置をどう考えるか。

・非常にためになるお話で、参加してよかったと心から思いました。行政や学校関係のアプローチの必要性をとても感じています。自分も自然調査の時に今回の内容を行かせたらと思います。

・里山と生物多様性、里山のあり方に最も興味がありましたので、とても良い時間になりました。ありがとうございます。

・質疑応答は楽しかったです。上記①〜⑤など、考えさせられました。赤とんぼがいなくなったのはなぜだろう?農薬?

・まさに「豊かな里山」で育ちました。次世代に向けて、どう出来るのだろうか!

・生物調査によって環境への関心を高めることができそうだと思い、生物調査イベントに参加したいと思った。

・田んぼの大切さについて再認しました。

@Naoki Kikuchi 2018