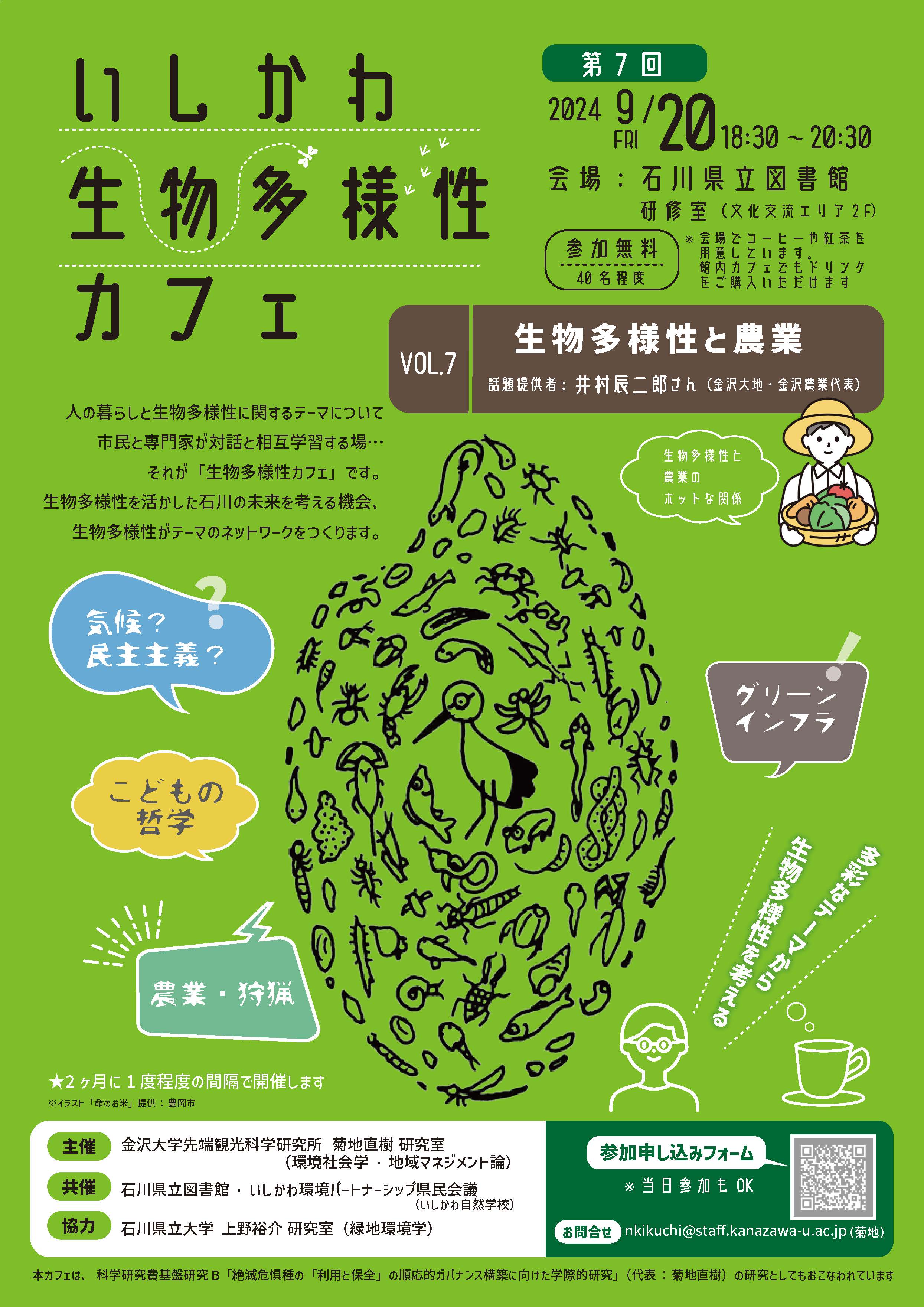

第七回 いしかわ生物多様性カフェ記録

開催日時:2024年9月20日(金)18:30〜20:30

開催場所:石川県立図書館研修室

話題提供者:井村 辰二郎さん(金沢大地・金沢農業代表)

テーマ:生物多様性と農業

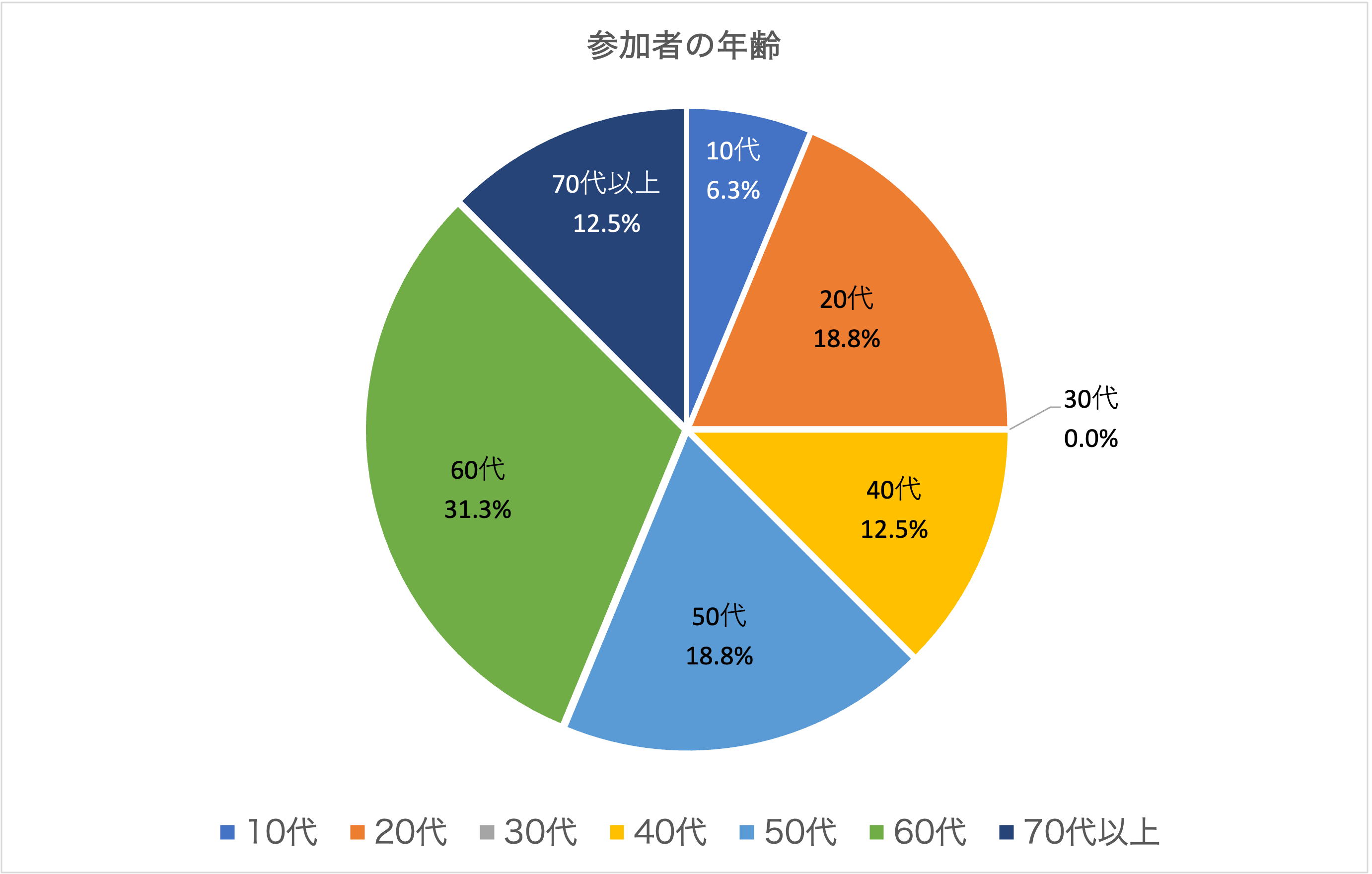

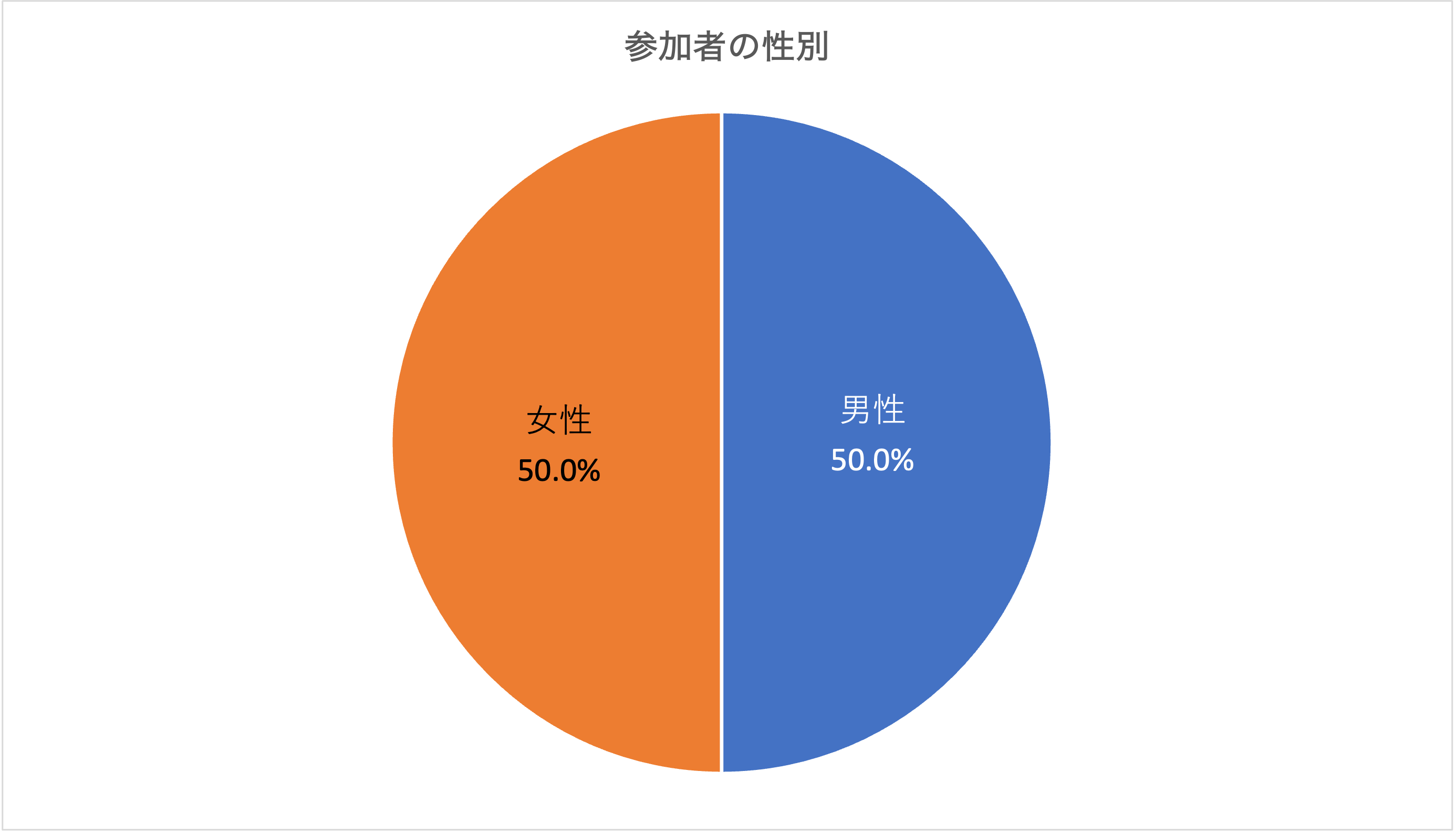

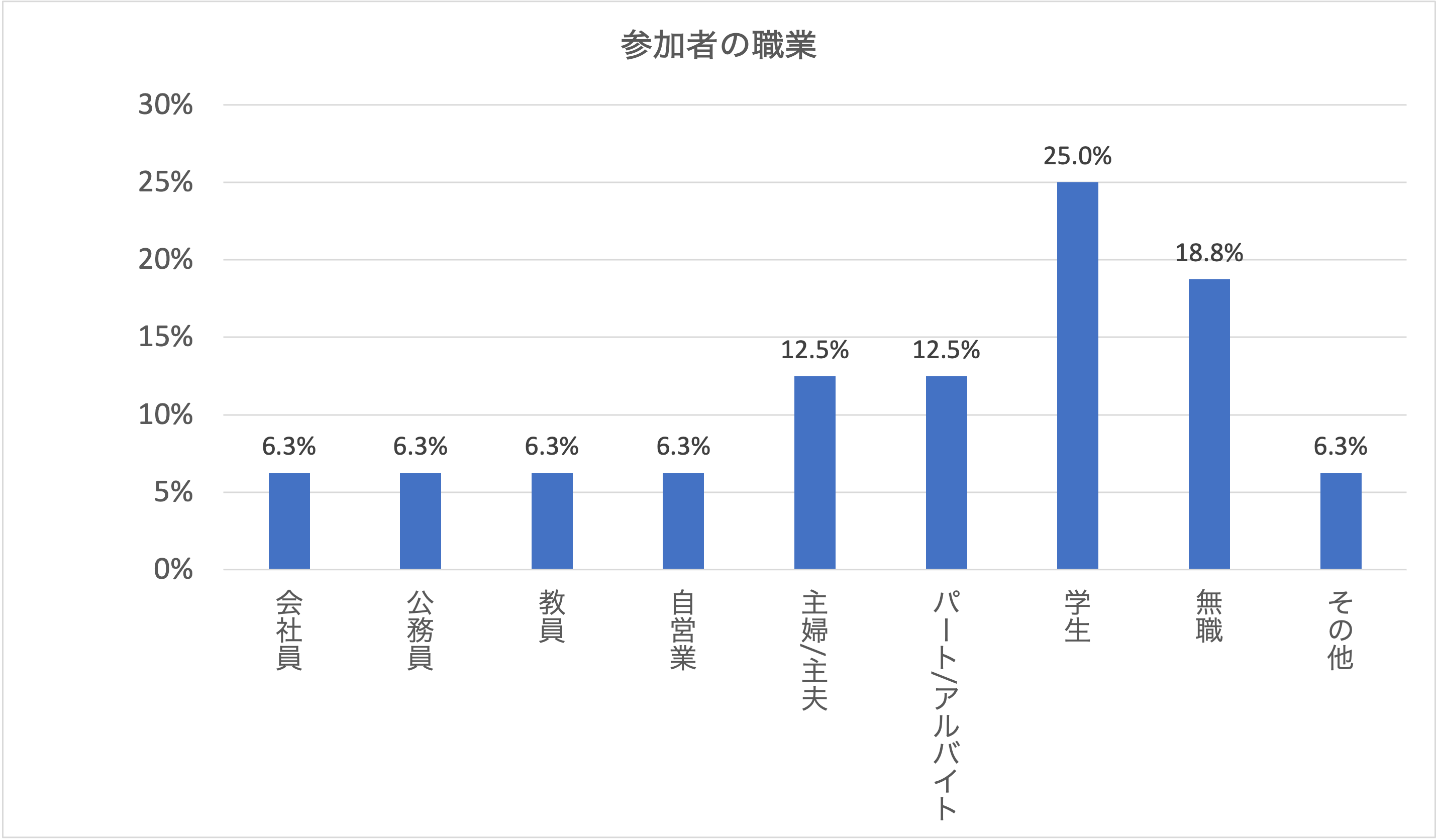

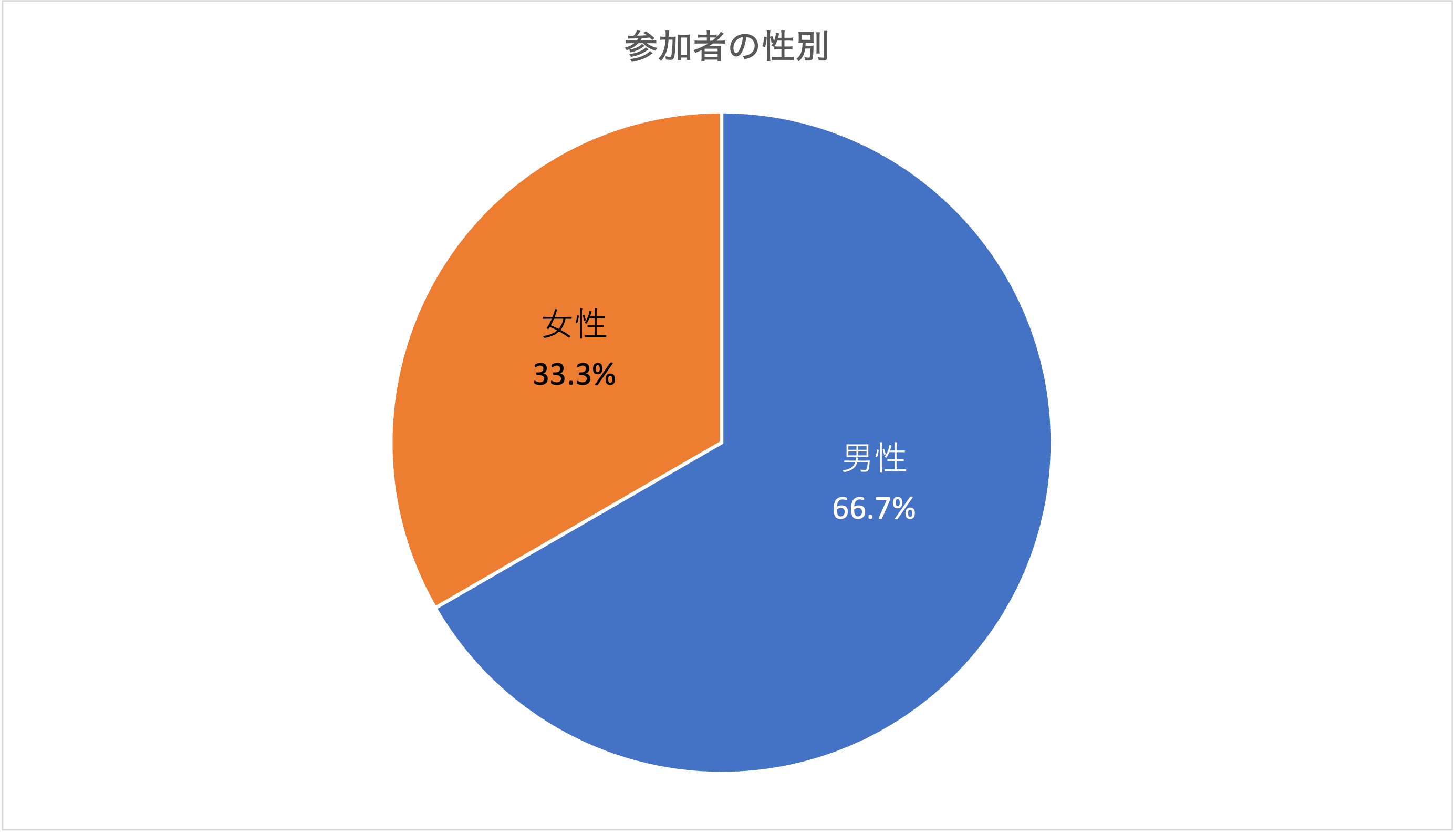

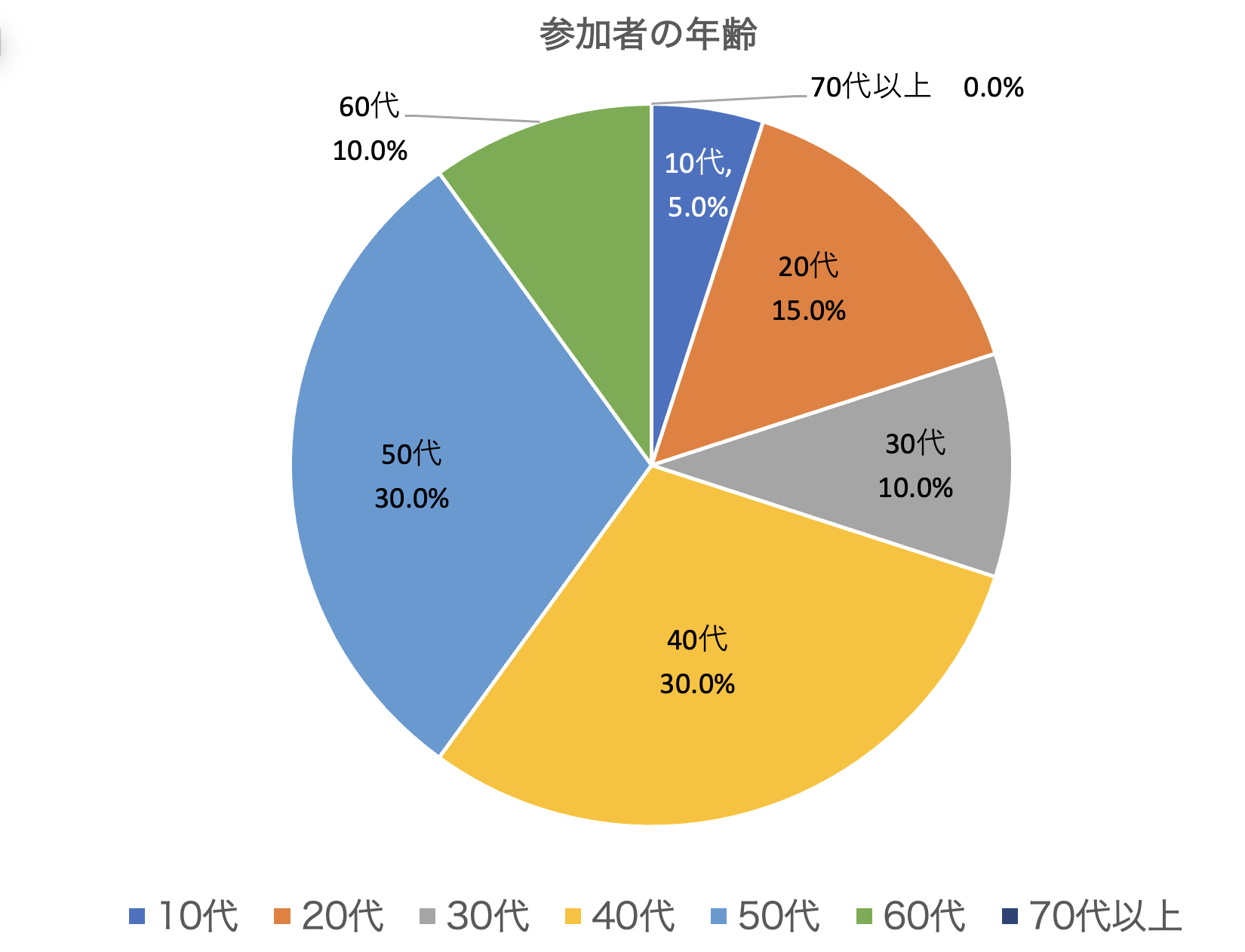

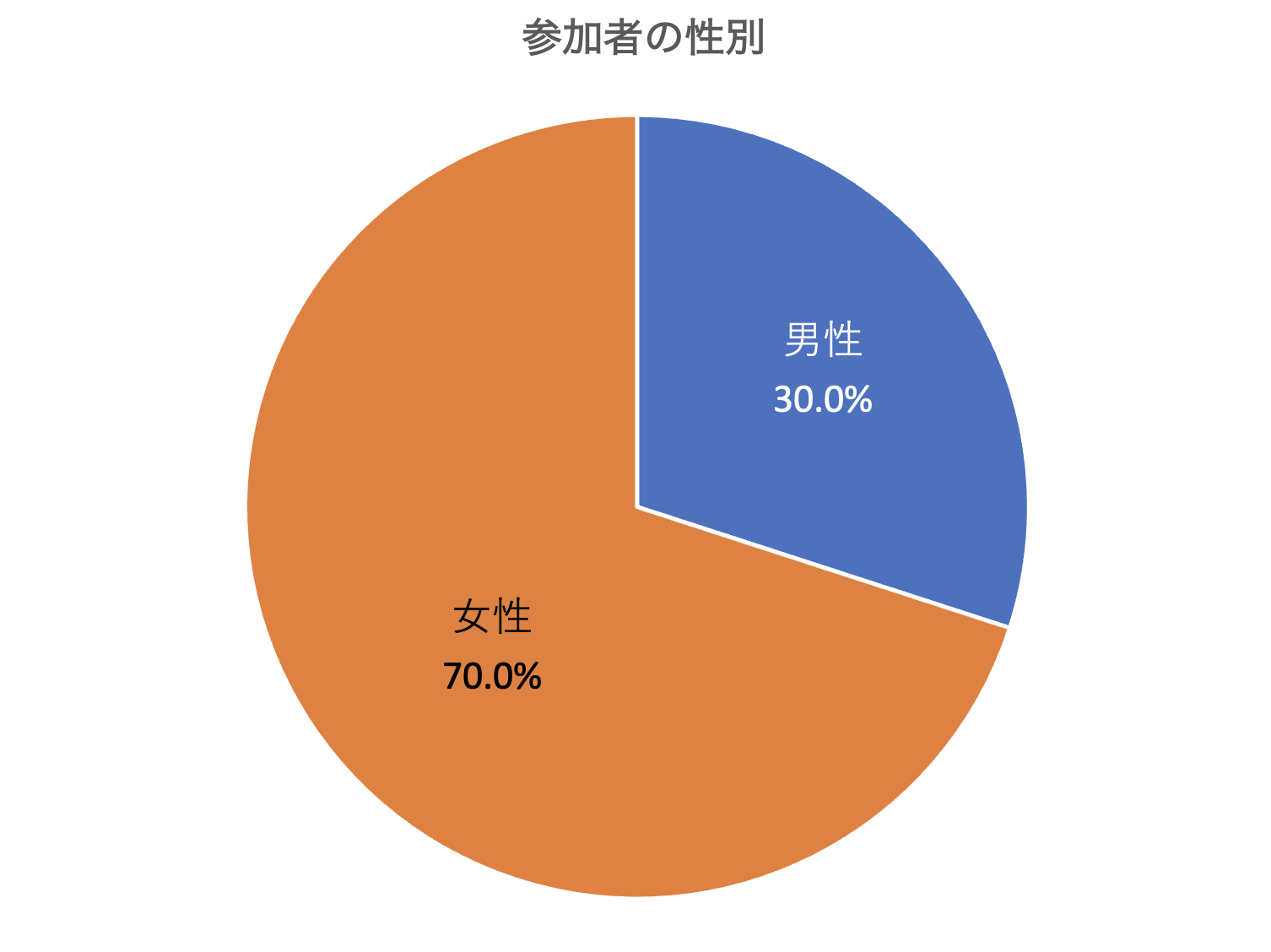

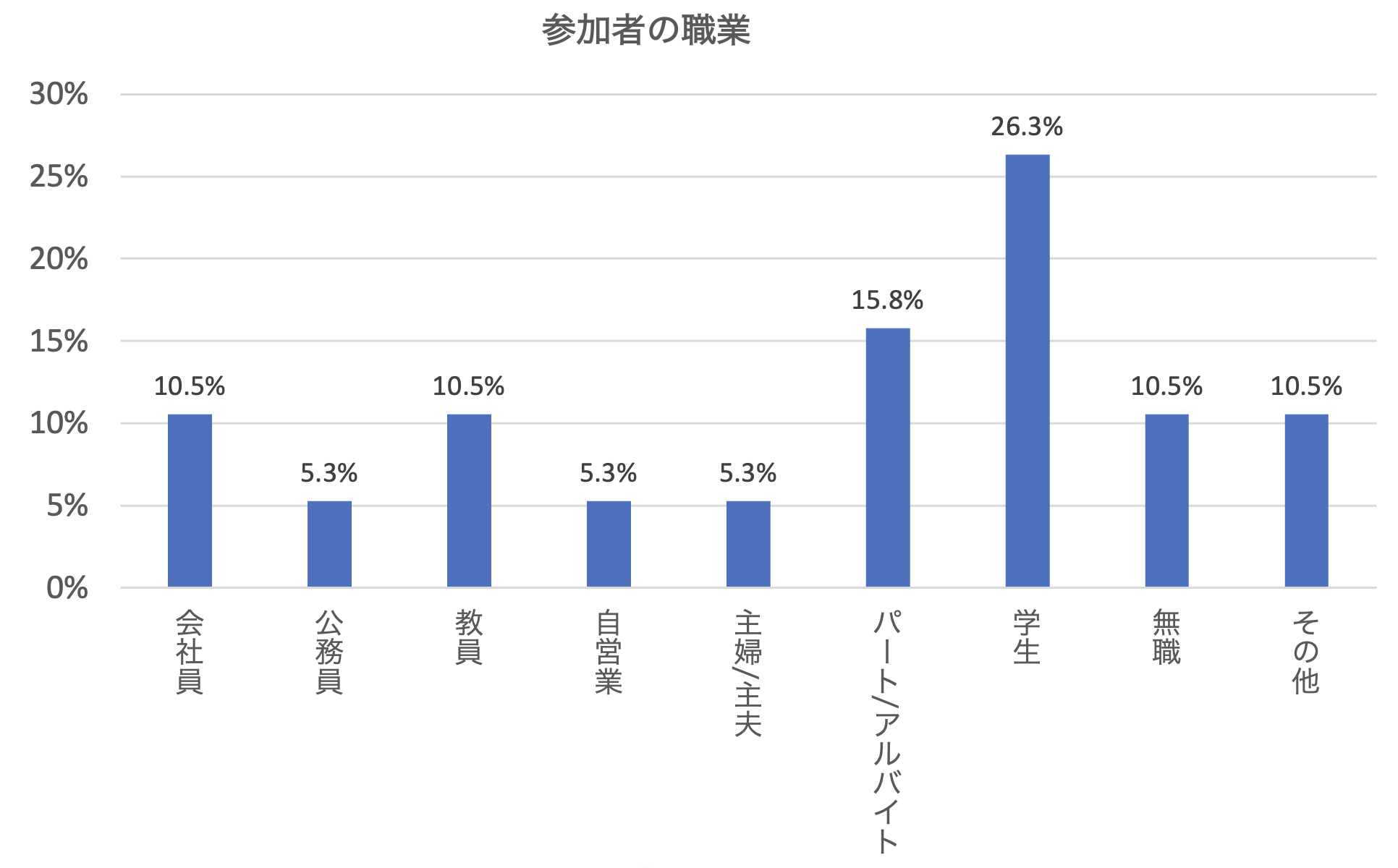

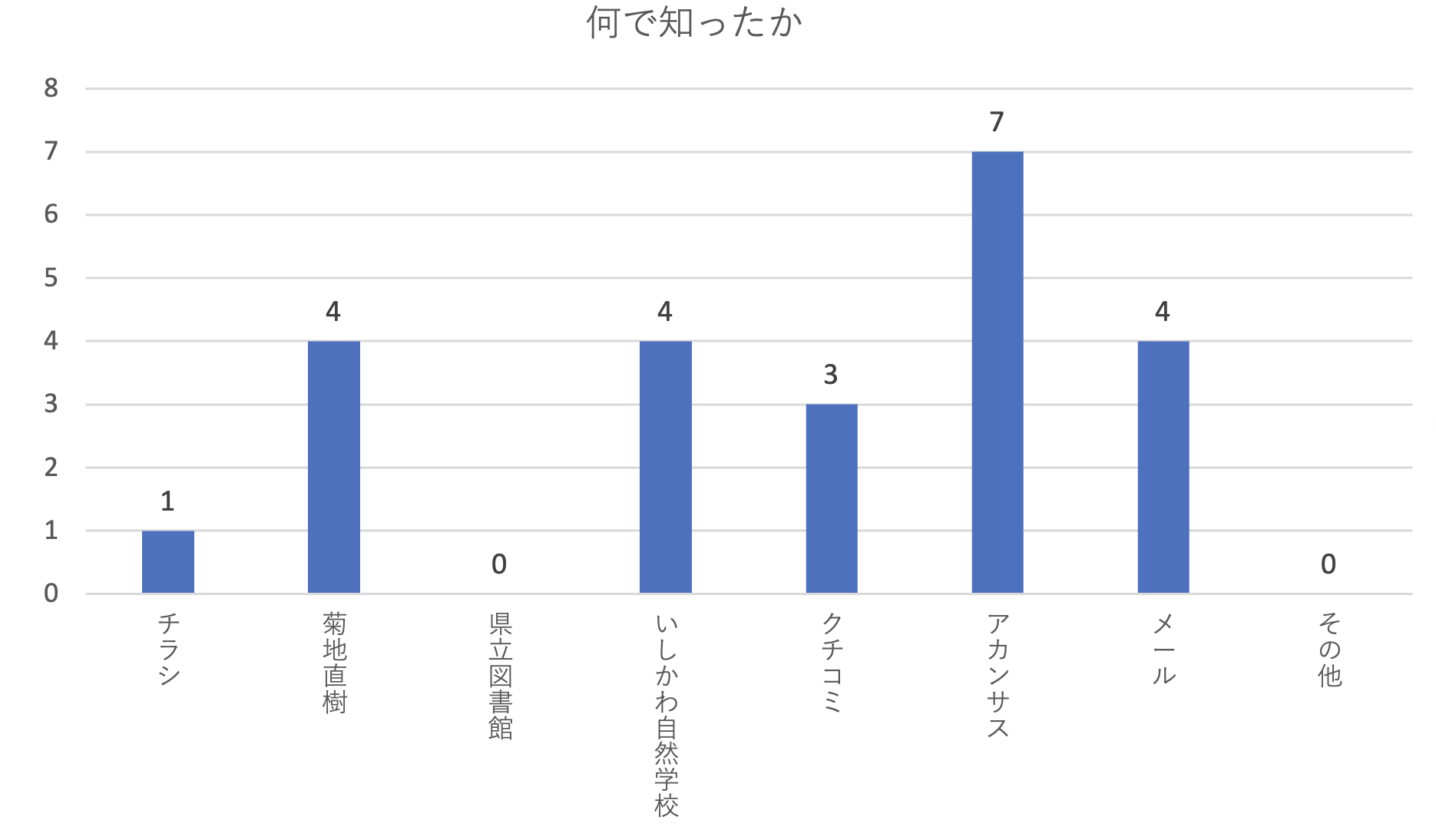

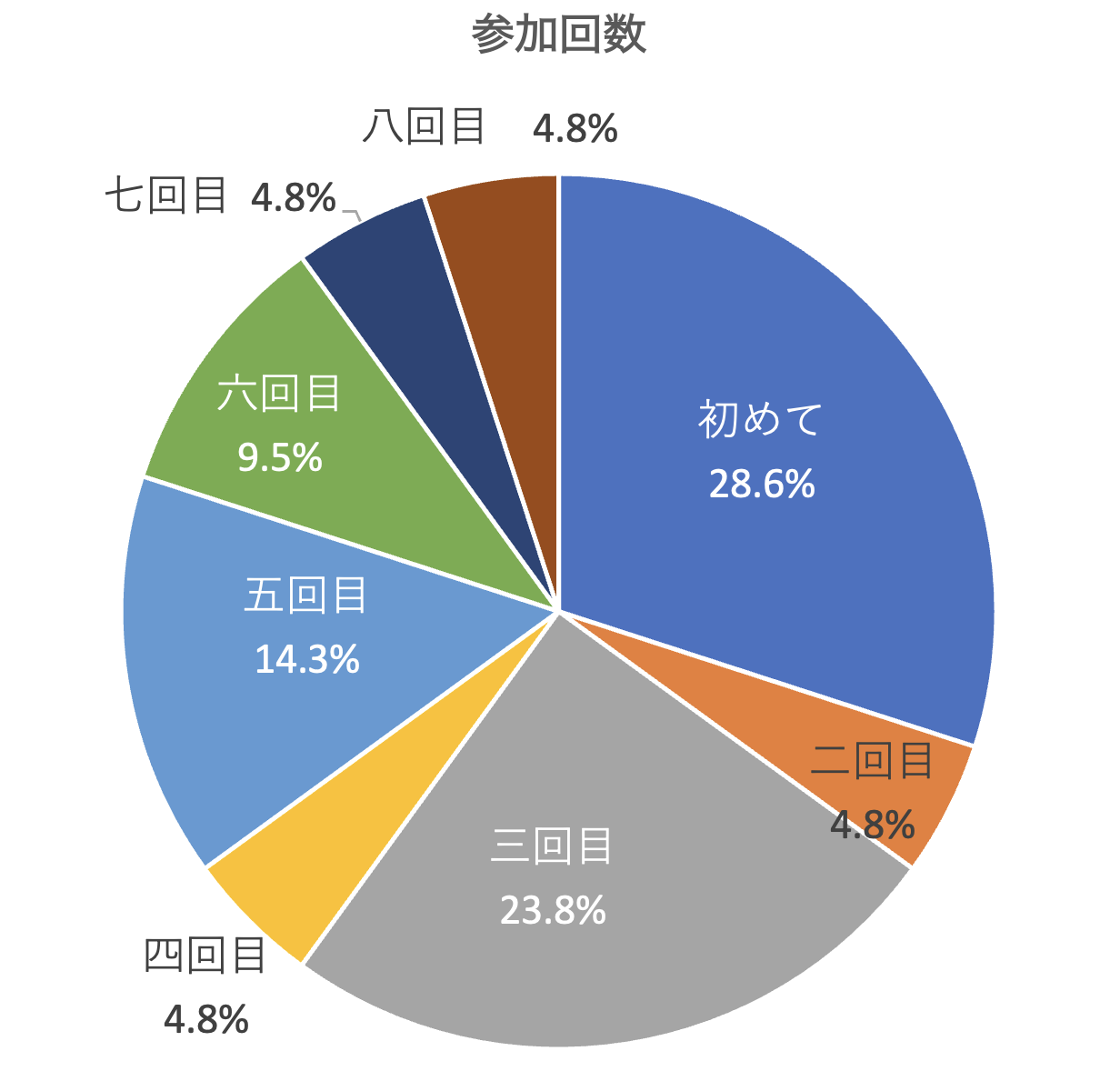

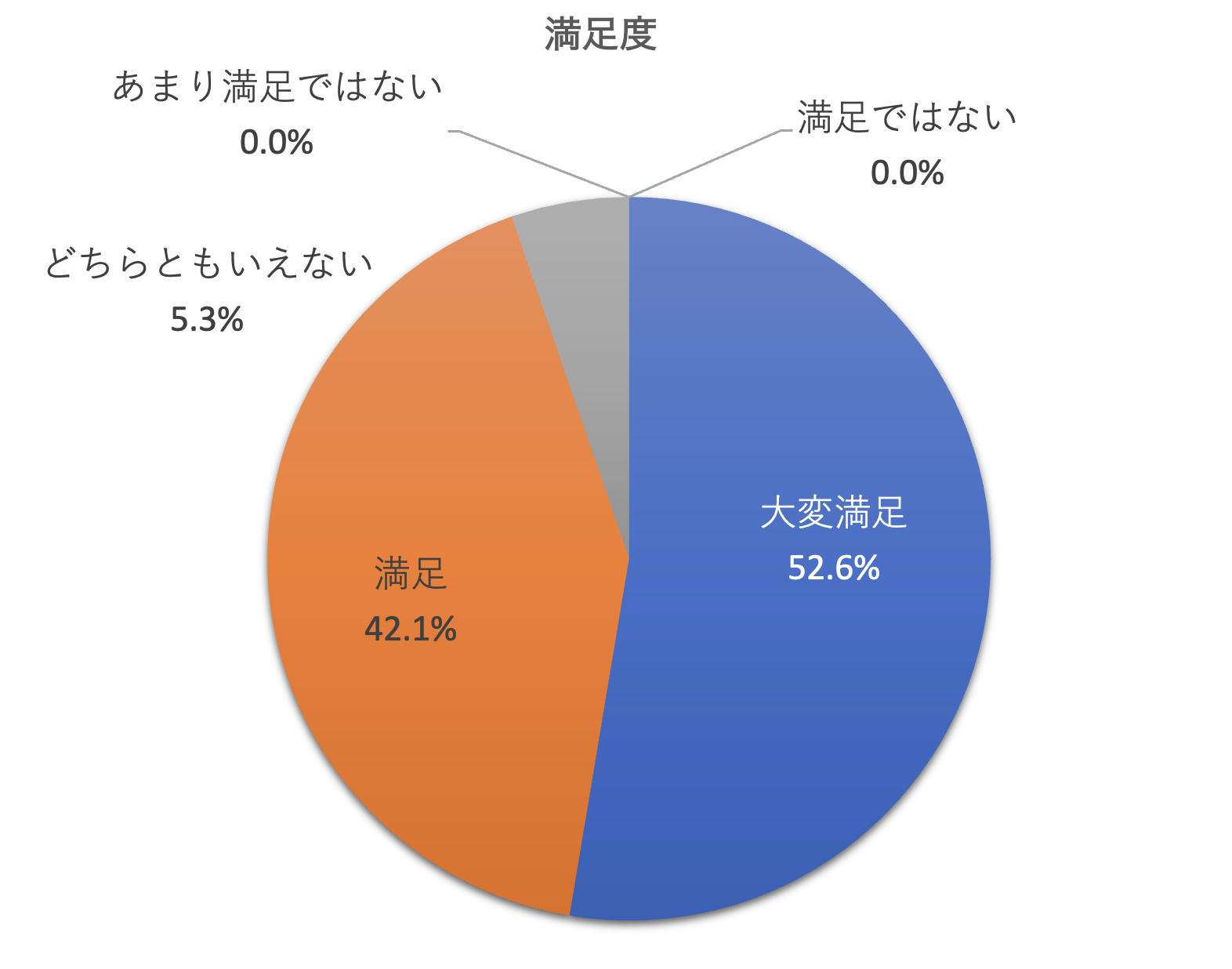

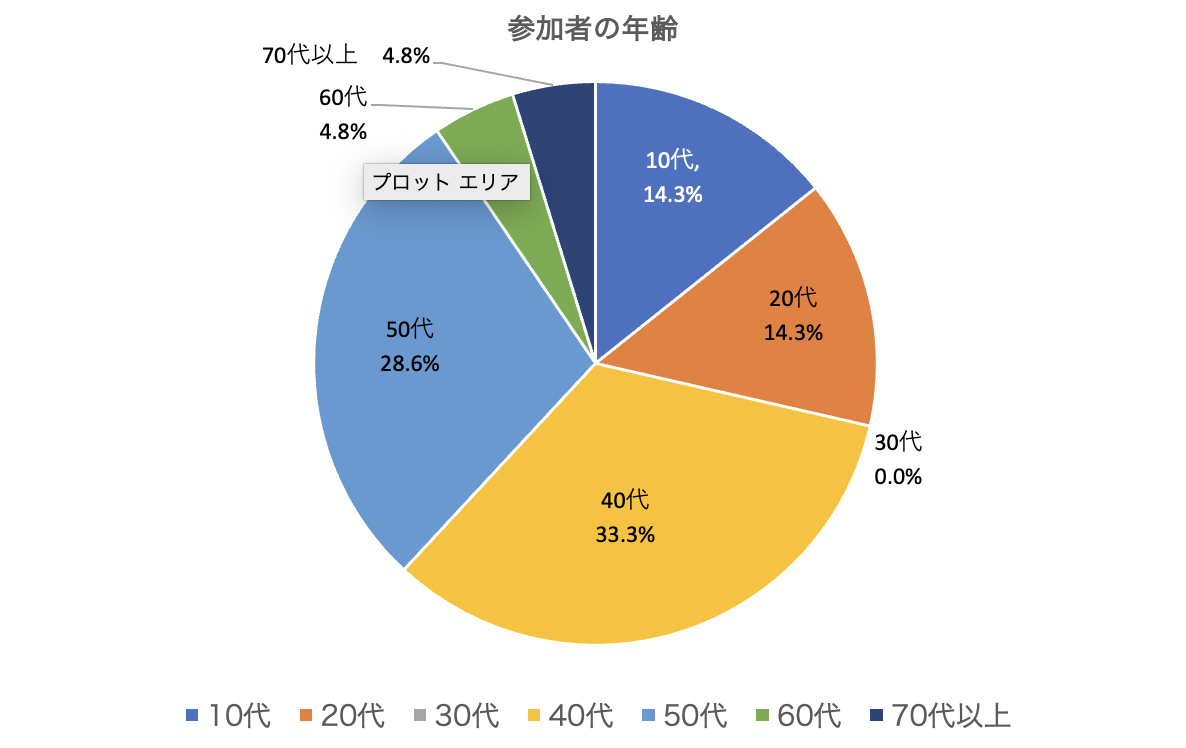

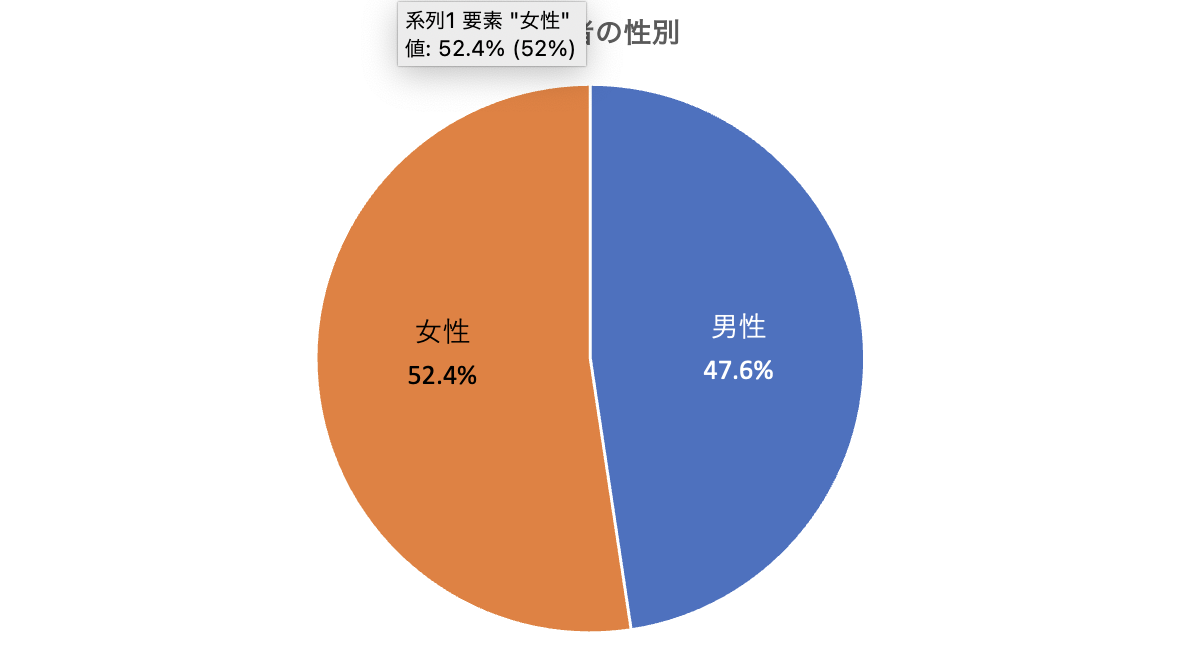

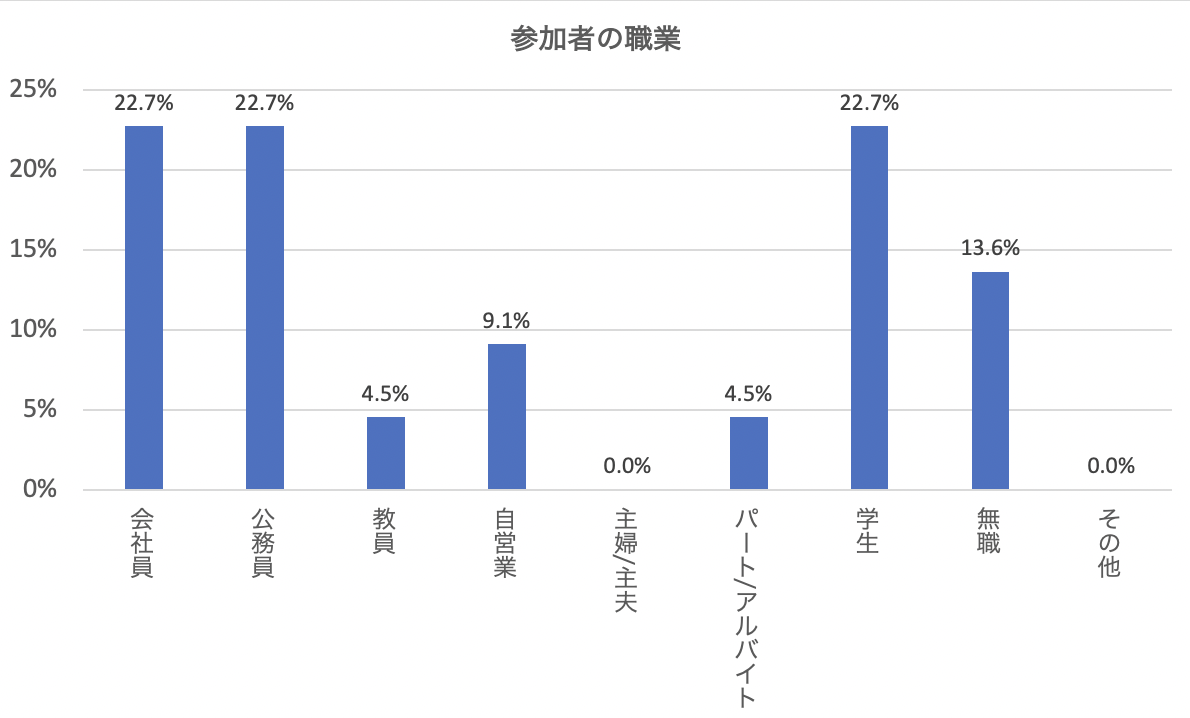

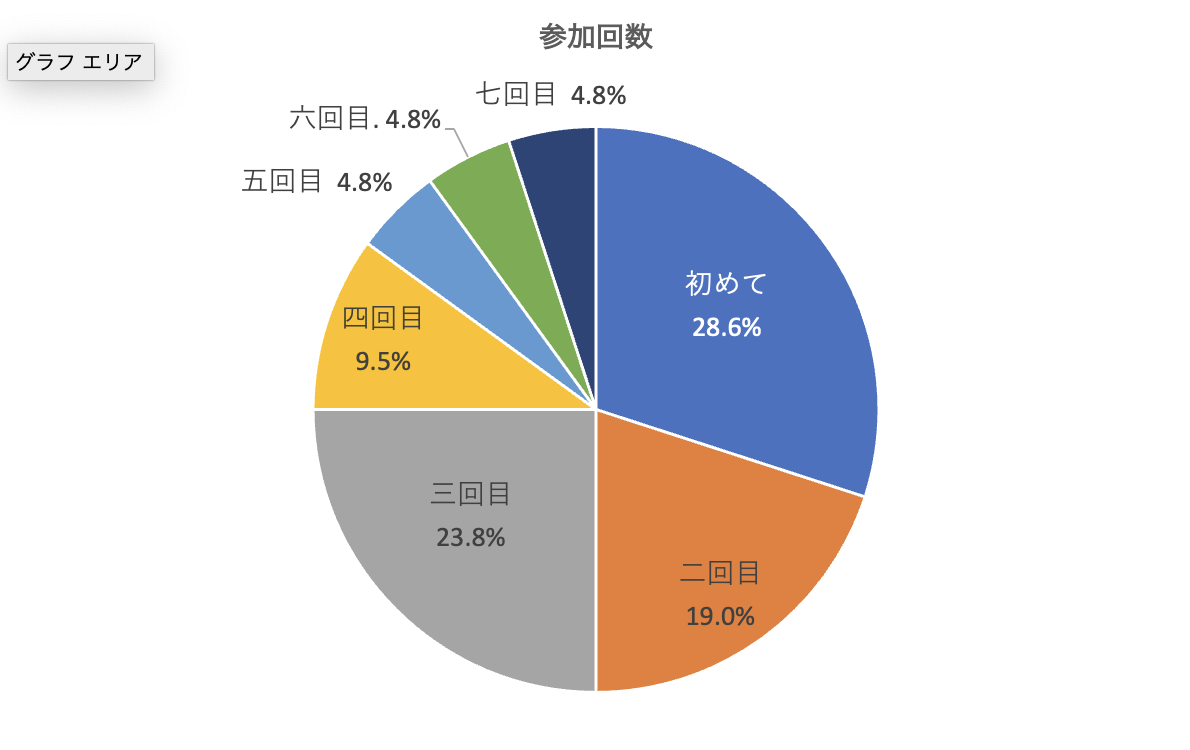

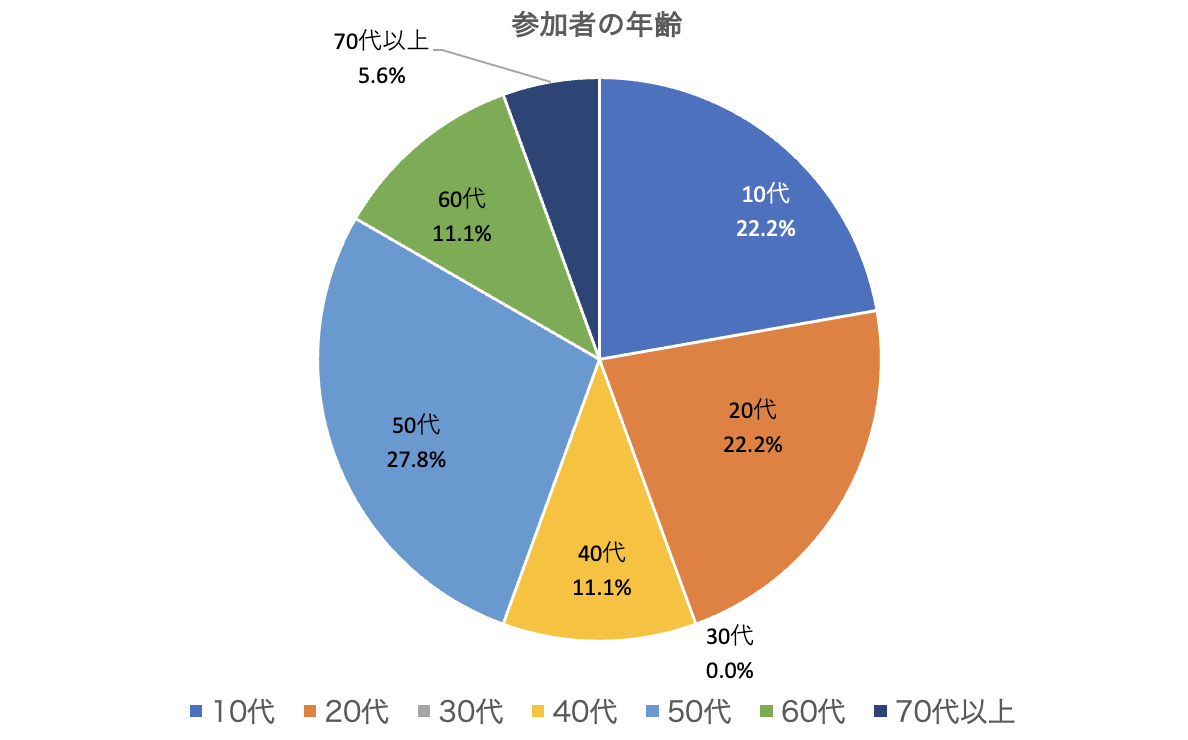

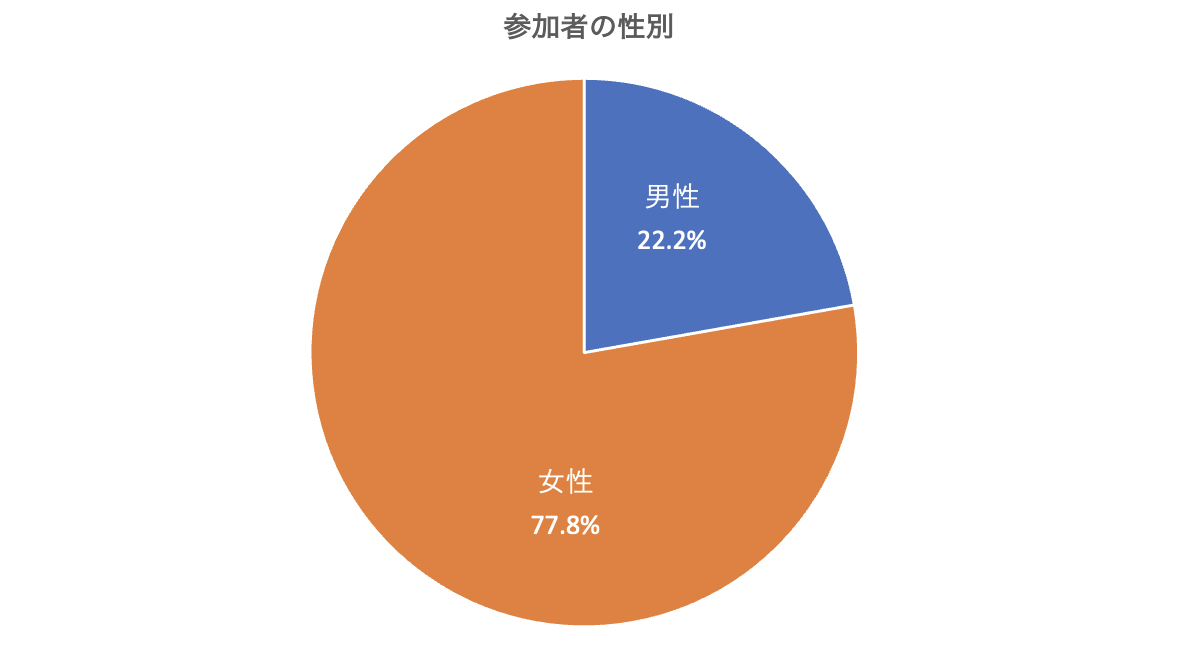

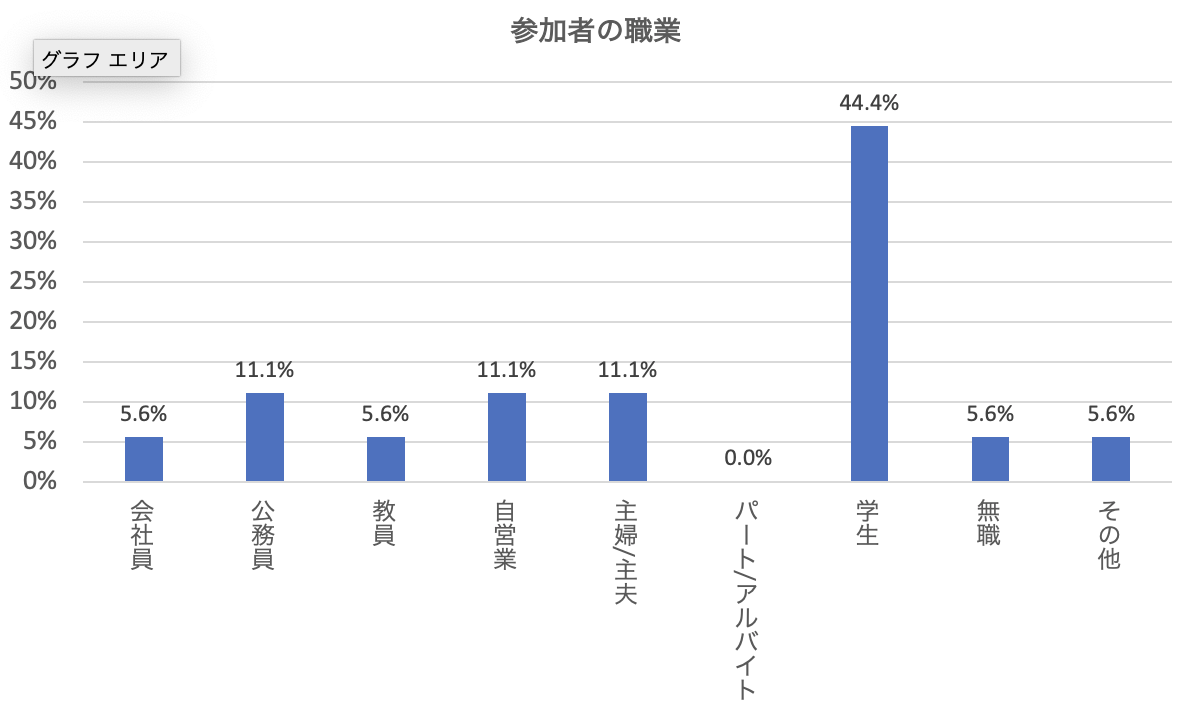

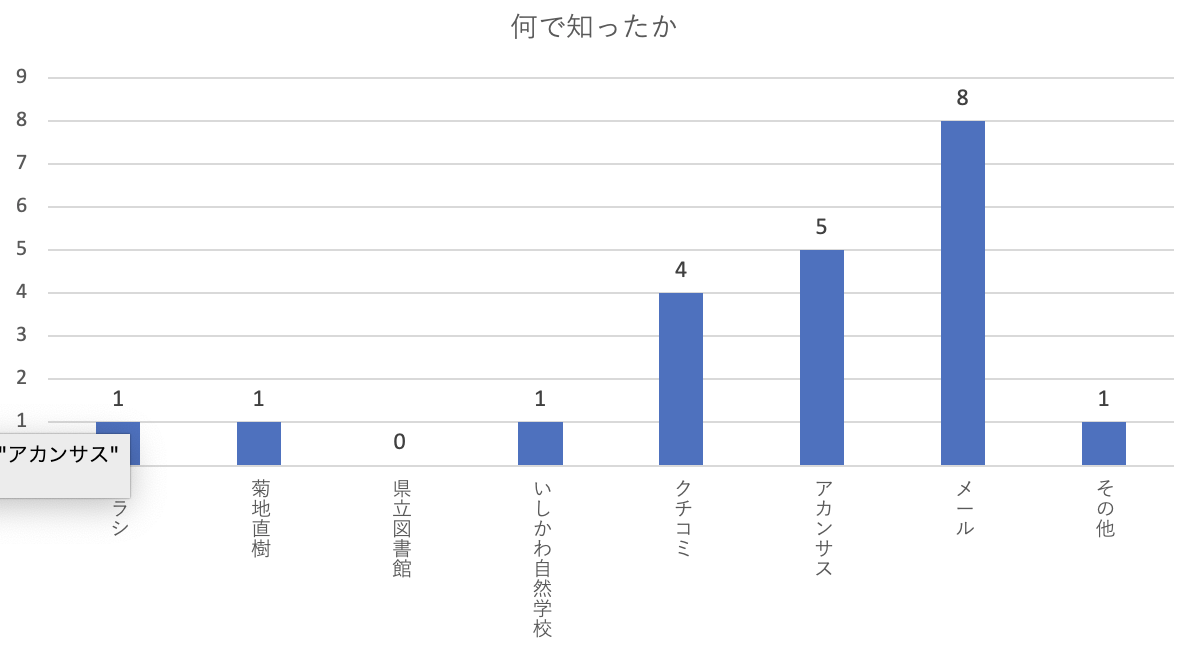

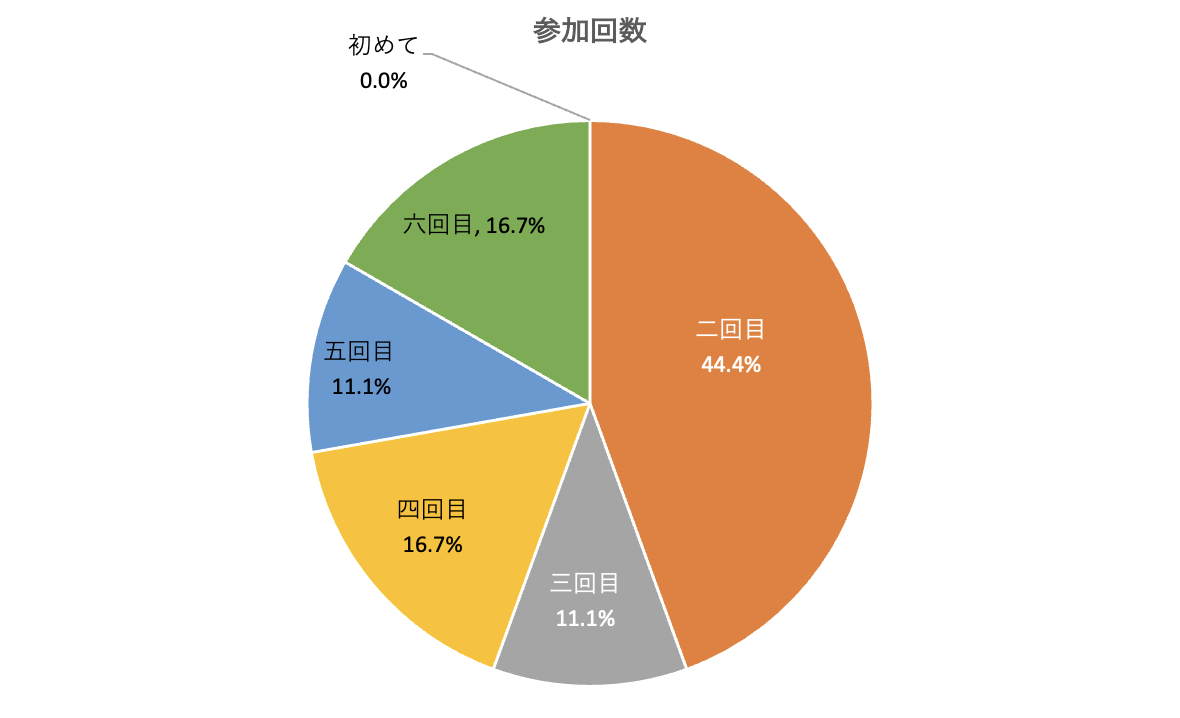

参加者数:36名(一般参加者26名+スタッフ・関係者10名)

※今回は石川テレビによる取材がありました。

【話題提供】

「千年産業を目指して」という理念のもと、金沢近郊と奥能登地域で環境保全型農業を営み、地域の創成を目指している金沢大地・金沢農業。代表の井村 辰二郎さんから、生物多様性を守って活かす農業についてご報告いただきました。

井村さんは1997年に家族や周囲の反対を押し切って有機農業に転換(有機JAS施法前)しました。河北潟の周囲や能登の耕作放棄地を開墾し、10年間で40haから200ha規模を拡大したといいます。これは、日本の耕作放棄地の0.03%にあたります(現在は180ha)。豆腐・味噌の農産加工を開始し、六次産業化や一人農商工連携を実践されています。

井村さんたちは5つのミッションを掲げています。

1.日本の耕作放棄地を積極的に耕します

2.有機農業を通じて、日本の食料自給率の向上に貢献します

3.新規就農者等の研修、受け入れ及び育成を行います

4.農産業を通して、地域の雇用を創造します

5.農業を通して、東アジアの食料安全保障に貢献します

井村さんは、地球の限界(プラネタリー・バウンダリー)という考えを紹介し、高リスクと評価される種の絶滅の速度と窒素・リンの循環に対して、有機農業によって対応する必要性を指摘されました。有機農業は「地球規模で考え、足元から行動する」「地域で理解して、世界に向けて行動する」取り組みだと考えられます。

ところで、井村さんは、現在の金沢農業の農地が広がる河北潟周辺で少年時代を過ごしました。湿地帯が広がり、生きものが大変豊かな場所だったといいます。「生きものが友達」だった体験があったから、有機農業に取り組んだそうです。その河北潟は大きく姿を変えました。1963年に着工し1986年に完成した干拓事業が進められたからです。その結果、1390haに及ぶ大地が誕生しました。当初は米を作る目的で計画されましたが、減反政策が進められ、完成後は畑作を中心とした農業が進められています。その河北潟には、近年、絶滅危惧種で人間の手によって野生復帰されたコウノトリが飛来するようになりました。井村さんたちは、人工巣塔を立て、コウノトリの営巣を手助けするとともに、コウノトリのライブ配信を行っています。2023年には2羽、2024年には4羽が繁殖するなど、コウノトリの繁殖地として安定しつつあります。井村さんは、コウノトリの繁殖は「有機農家冥利」に尽きるとおっしゃいました。

その一方、イノシシの大群が出没するなど生態系は大きく変化しています。それに対して、有機農業者として何ができるか?

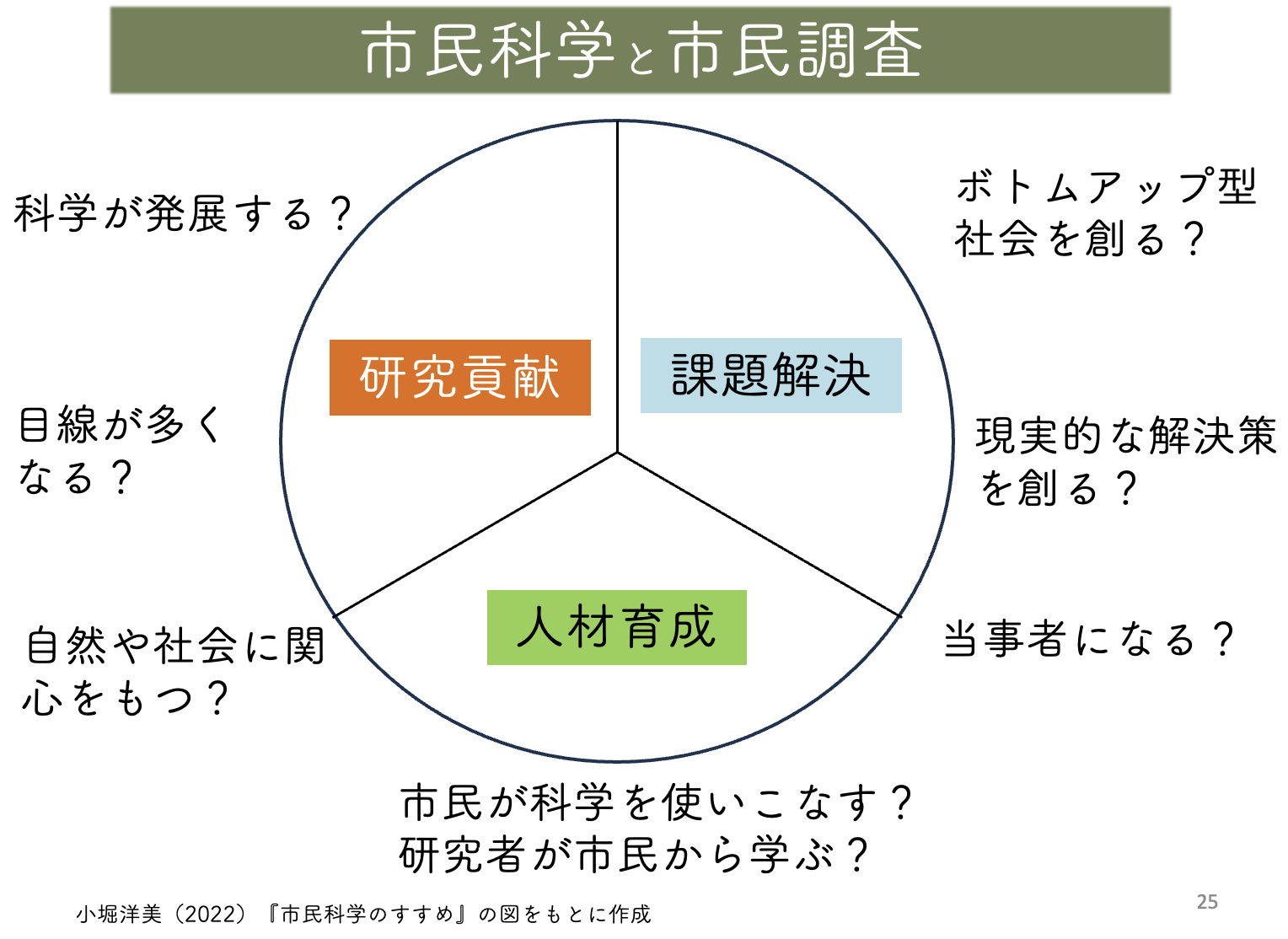

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」において、2030年のミッションとして「生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せるための緊急の行動をとる」ことが掲げられています。現在、2030年までに陸と海の30%以上を保全することを目標とする「30by30」という取り組みが進んでいます。ただ法令によって守られている保護地域は限られていますし、大きく拡大することは難しいです。ではどうすればいいのでしょうか?保護地域だけではなくそれ以外の場所を守っていくこと、多くの人たちが力わ合わせることで達成を目指していくことが求められています。その方法としてOECMがあります。2010年に日本で生まれたもので、人びとの生業や民間の自発的な取り組みによって自然が守られている地域のことを指します。環境省は生物多様性の保全に貢献する場所を「自然共生サイト」と認定する仕組みを始めました。金沢大地さんは、自らの農地を自然共生サイトとしての認定を目指し、活動を始めています。市民のみなさんにもモニタリングに参加していただきたいとおっしゃっていました。

井村さんの報告から、まさに「地球規模で考え、足元から行動する」「地域で理解して、世界に向けて行動する」ことによって、生物多様性を守って活かす取り組みを学ぶことができました。

当日は、金沢大地さんのご好意により、有機栽培米によるおにぎりを提供していただきました。とても美味しかったです。ありがとうございました。

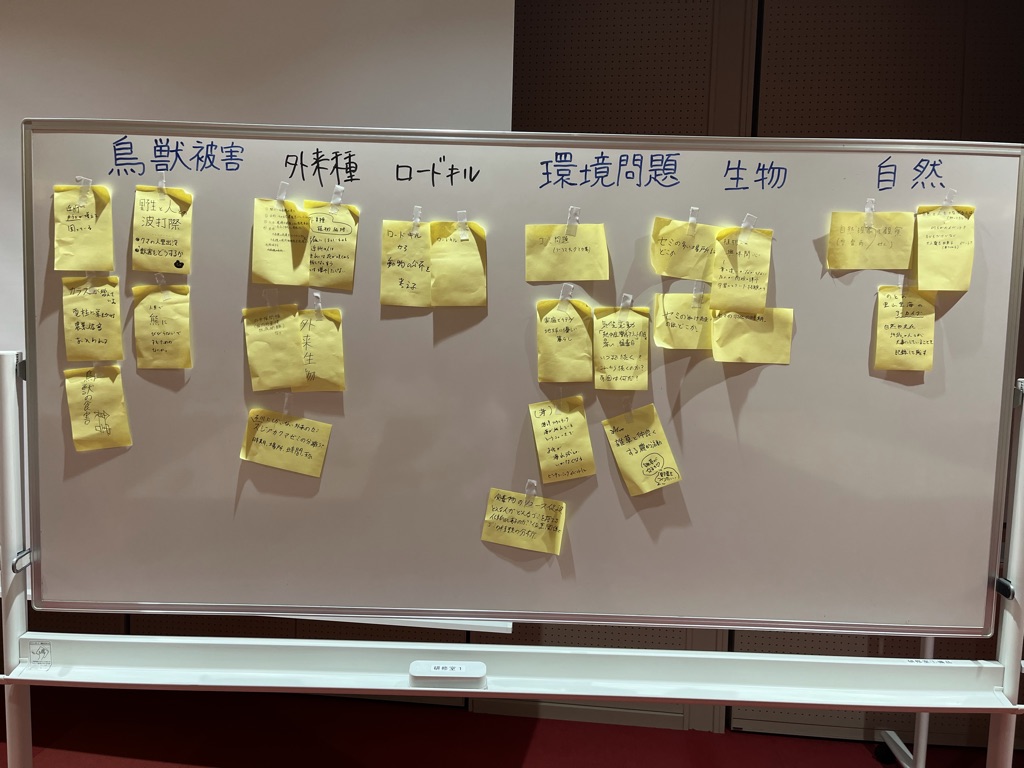

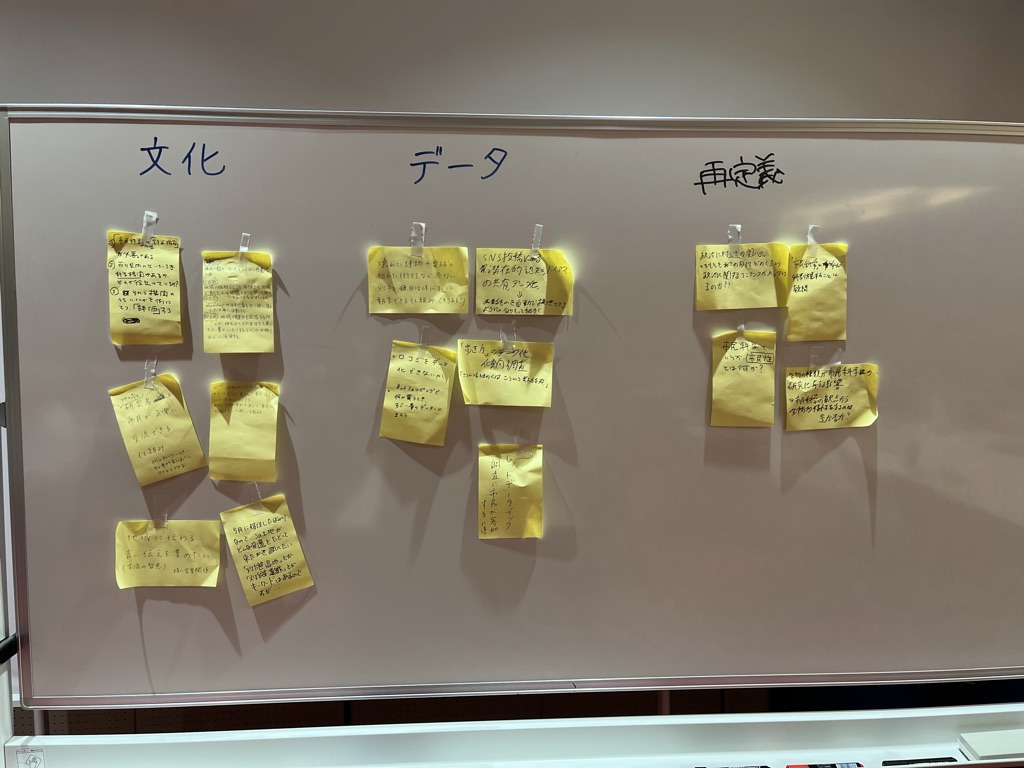

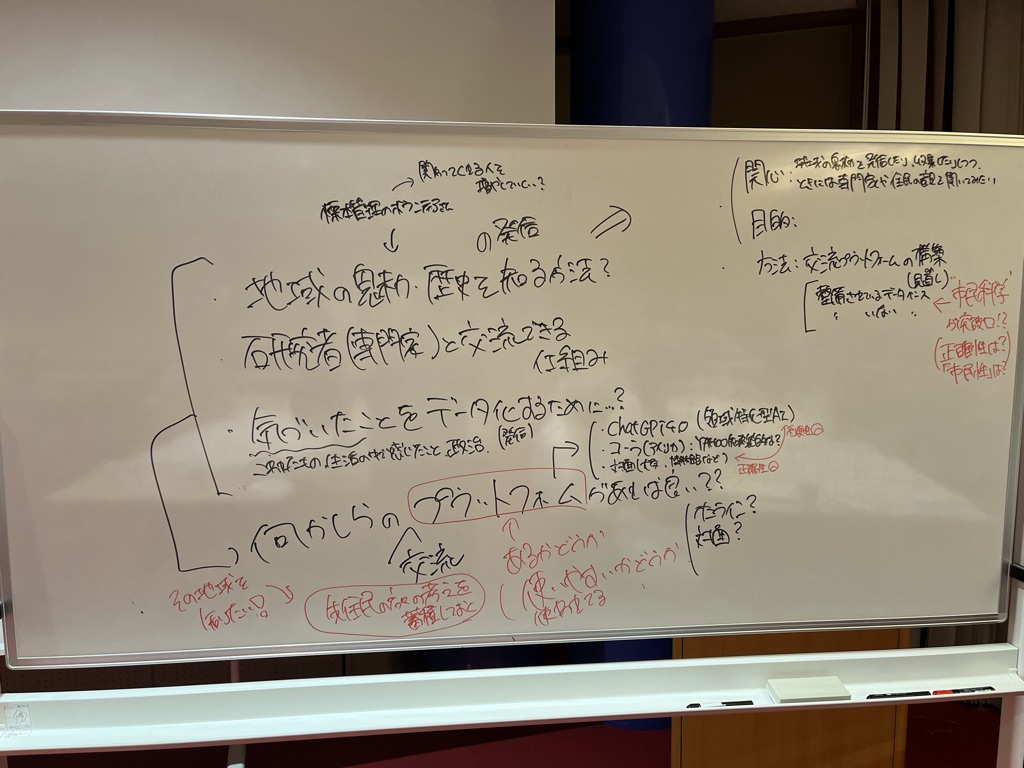

【対話】

対話の様子をお伝えします(金沢大学生命理工学類2年の上原 拓翔さんが作成したメモをもとにまとめました。上原さん、ありがとうございます)。

Aさん:有機農業、取り組んでいることの動機は、主に経済的なブランド力やビジネスだと思っていましたが、井村さんご自身の幼少期の経験が動機であるということにびっくりしました。プラネタリー・バウンダリーのお話がありましたが、窒素とリンが限界値を超え、地球の限界値を超えているということに関連して、遺伝子を改変した作物についてどうお考えですか。また、一般的な除草剤などはどう評価されているのか教えて頂きたいです。

井村さん:有機農業では、遺伝子組み換えの技術、種はもちろん、資材についても、使えません。しかし、それらが、人類にとって有益か有害かについての知見はまだ十分ではありません。その上で、自分は遺伝子組み換えをとらないです。表示されてないものがあることが問題です。消費者が選択するため、買わなければ、続かないため、表示されていないものがあるのが残念です。

某除草剤などは、植物が全部死ぬため、強力であり、障がいの原因になるなどの可能性などがあります。そのため、海外では禁止されていますが、日本では禁止されていません。街中などでは一部使われているが、日本ではそれを使うなと農家にいうのも難しいことです。実際、どうやって畔の管理をするのだということになってしまいます。そのぐらい便利なものではありますが、人にとってどうかという意見があるのは、承知しており、私も同じ立場であります。

Bさん(学生):お話の中で農業人口がだいぶ少なくなっていくということで、企業支援の観点から見たときに、何が一番必要なのかをお聞きしたいです。例えば、人なのかお金なのか情報なのか、企業同士のマッチングなのかお聞きしたいです。

井村さん:私は、日本農業法人協会という全国で会員が2100社ある公益社団法人の副会長理事と政策提言委員長をやっています。まさに今おっしゃったようなことを仲間と議論し、農林水産省などに政策提言するということを行っています。今おっしゃったことはすべてウェルカムです。資金も人も技術も必要です。しかし、今1番やろうとしていることは、自分たちがどうやって持続可能な経済活動を行うかを考えると、消費者に価値を認めてもらい、合理的な価格で買ってもらう努力をすることです。

経営として見たときに入っていくお金と出ていくお金だけなので、とにかく、消費者に価値を認めてもらうことと、いかに生産性を上げるかということと、経費を抑えるということをやっています。その手法として企業のノウハウや効率よくできるか資金キャピタルなどは必要となってくるため、その上でのネットワークの仕組みが出来ると良いと思います。

Cさん:生物多様性のある圃場はたいがい不便な場所です。圃場に行くと、山奥で、生産性が低く、山が迫っているような場所で、生き物が多いです。高齢化も進み、耕作放棄地も増えていて残念に思います。土地改良の政策で大きな田を作り、コンクリートで固めるものも増えています。生産性と生物多様性は相反するものではと思うのですが、そのバランスについてどのようにお考えですか。

井村さん:農業は経済活動でありますが、生物多様性との両立というものがあるが、それをやってきたのが、江戸時代までの里山里海だと思います。農業としての活動をしながら、保全をしてきましたが、ある時から、基盤整備などで急激に変わっていきました。今後、基盤整備で魚が登れる魚道を作る、藻がつきやすいものにする、等の整備はもっとすすんでいくのだろうと思われます。日本の里山里海という循環型の生業を確立してきたことに自負しており、きっと両立していけると思われます。そのためには、皆さんの声や科学者、知識者の声が集結することが必要です。

菊地:コウノトリ育む農法でもCさんが指摘する同じような問題がありました。圃場整備されていて条件のいい場所では有機農業が広がっていく一方、生物層が豊かですが条件が不利な場所は放棄されていく。この矛盾をどう考えていけばいいのでしょうか。

先日、日本鳥学会に参加して、耕作放棄地が生物多様性を向上させる可能性がある報告を聞きました。もちろん、色々と条件があります。農地開発の歴史が古いところは、農地が放棄されても生物多様性はあまり向上しなくて、開発の歴史が浅いところでは農地が放棄されると多様性増すといった話です。

ただ耕作放棄地の話は、生物多様性だけで考える話ではないと思います。一つの視点として紹介しました。

Aさん:1月に能登で大変な災害があった。多くの土地を失いました。たいへん不謹慎ですが、機会ととらえれば、能登半島を大きな農業ゾーンにしていくというのはどうでしょうか?偶然とはいえ、あえて言いますが、実際に大きな被害はありましたが、改造できないのでしょうか。

井村さん:石川県全体が被害を受けていて皆さん、大変だと思うのですが、能登全体で、6割の田植え、8割がそばなどなんらかの耕作ができるようになり、あとは2割というところまで来ました。今回の災害が半島、そして全部過疎地で起こったということが大きいです。日本には半島振興法という法律があります。

今、農林水産省などに私が言っているのは、20年ほど前倒しで農家の離農が進む可能性があるということです。日本中の過疎地で20年後に起こることが前倒しで行われることになり、みんなで解決策を見出せたなら、日本中に横展開できる第一例となるのではないかと思います。

ポジティブにとらえると、どのように能登を振興していくのかを考えると、能登には人がいないから外部から人を呼ぶか、ロボットにやらせるか、といったアイデアが出ると思います。今回のことでいろいろな知恵が全国から集まるようになったので、ぜひ、みなさんの力も貸してほしいと思います。

菊地:人によって、経験や知識は違いますが、それぞれに出せる意見はあります。消費行動として貢献することもできる。みんなで能登をどう再生していくか。

Dさん(大学教員):自然再生に関連して、再野生化、再自然化という言葉があります。能登の里山里海を守っていこうとしても人が足りないということになります。ヨーロッパでは自然再生ではなくて、自然の力に委ねて野生に戻していくという再野生化といわれる考えが広がっています。

能登の里山里海を今の規模で維持することは難しいため、人の手を入れる里山と、人が完全に手を入れていない自然を作る場所というようにメリハリをつけてやっていかないと全部粗悪なものとなってしまいかねないです。やはり、みんなで話し合いながら解決することが大切です。

Eさん:批判ではなく、自分の思いなのですが、再野生化は辛いと感じました。私は、山の方に農地を借りて有機農業を家族で細々とやっています。近年、人手が足りない、高齢化、イノシシとかサルの被害で、農作物を守り切れない状況になり、作る気力もなくなっています。何とかして、祖先が開拓した土地を守りたいです。人もお金もない状態だから、人が住めないような状態にすると人の心が壊れるから、再野生化には反対です。新しいスタイルで能登に外部の協力も含めて、何とかできないでしょうか。

菊地:戦前から戦後にかけて、日本全国を歩き回った民俗学者の宮本常一は「自然はさみしい、しかし人の手が加わると暖かい」 という言葉を残しています。少子高齢化が進むなか、これまで通り農地を維持管理することは難しくなると思いますが、やはり人の手が加わった自然というものに、私たちは親しみや安心感を持っているのかも知れません。

井村さん:野生に戻すということと人が介在することには違いがあると思っています。1億3000万から8000万の人口になるため、実際、再野生化も必要なのかと思います。日本のデザインをどうするのかという話で、国立公園は別として、昔からある地域を残していくか、住み分けをし、メリハリをつけるかというように、国全体の話です。これが能登で議論されているということです。そこら辺の議論はまだされてない感じがします。海外の例だと、チェルノブイリは野生になっています。

日本にどれぐらい管理されていない環境があるといいのかという議論がなされないと、地方が切り離されていくのではと思います。この国のデザインをどうしていくか。この議論において、農業などの一次産業が大事になるのではないでしょうか。

菊地:有機農業は思想として進められてきた経緯があります。井村さんお取り組みはビジネスとしても成り立つものですね。一般的に、有機農業は大規模化しにくいと思いますが、どのようにすすめているのでしょうか?

井村さん:全国有機農業推進協議会の最年少理事になりました。有機農業だから小規模とか大規模ということではなくなってきています。小規模の農地は、関東などに多いです。小さい業でもできるのは関東で、地方では、オーガニックものが食べたいという人は少なく、東京などに持っていかなければならなくなってしまいます。そのため、大小ではなく、消費者が求めるものを生産し、持続可能性があることが大切です。継承するためには、ある程度の規模が必要な時もあるのだろうと思われます。

Fさん:「ファーマーズビレッジ能登 石川県の小さな八百屋の挑戦、能登半島に地球が喜ぶ農業の一大拠点を作りませんか」 というクラファンの話。

Gさん:江戸時代の町村史、能登半島の話。塩作った板、鉄、まき、大都市、墨、漆、など生物多様性だけでなく、産業構造においても多様性がありました。産業を増やすことで成り立っていたということから考えると、小さい産業の組み合わせによる手もあるのではないでしょうか。

菊地:復興のモデルとして、色々な小さな産業の組み合わせていくことはあると思います。

Hさん:生物の調査、農業、山間地で人が入らなくなったところは、資産管理業的側面があるのではと思います。そこに金沢大地のような企業が入ればいいとは思いますが、企業では山間部は効率が悪く、稼げないと思います。手放したい人がいる中で、自然共生サイトなどのようなもので付加価値を付ければ農業の維持、生物多様性の維持ができるのではないでしょうか。

菊地:自然共生サイトが消費者の購買意欲につながるストーリーができればいいと思います。兵庫県豊岡市でコウノトリ育む農業をしていた同世代の農家さんは、「数値を示しても消費者に共感してもらえない。しかし、自分の田にはこんな生き物がいるよと伝えていけば、有機農業はいいと思ってもらえた」とのことでした。消費者に共感してもらえるストーリーをつけることが大切なのではないでしょうか。

井村さん:昔はみんな同じものを買っていましたが、今は消費者が考えて購入しており、多様性があります。今は、生物多様性に興味ある方に実際に来てもらう、生き物調査をしてもらうということなどの地道なことを通すことで30by30実現できるのではないでしょうか。

Iさん:井村さんのお話での「いきものは友達で日常だ」という言葉がいいなと思いました。

菊地:個人的には子どものころは生きものに関心なく、原体験がある人が羨ましいです。やはり原体験があることは大きいですね。しかし、そうでない人にもできることはあると思います。だからこそ、今、いしかわ生物多様性カフェという対話の場をつくっています。

今日は、色々な意見が出ました。少し意見が違うこともあったが、それも含めて、みなさんと対話をすすめ、一緒に考えていただければと思います。

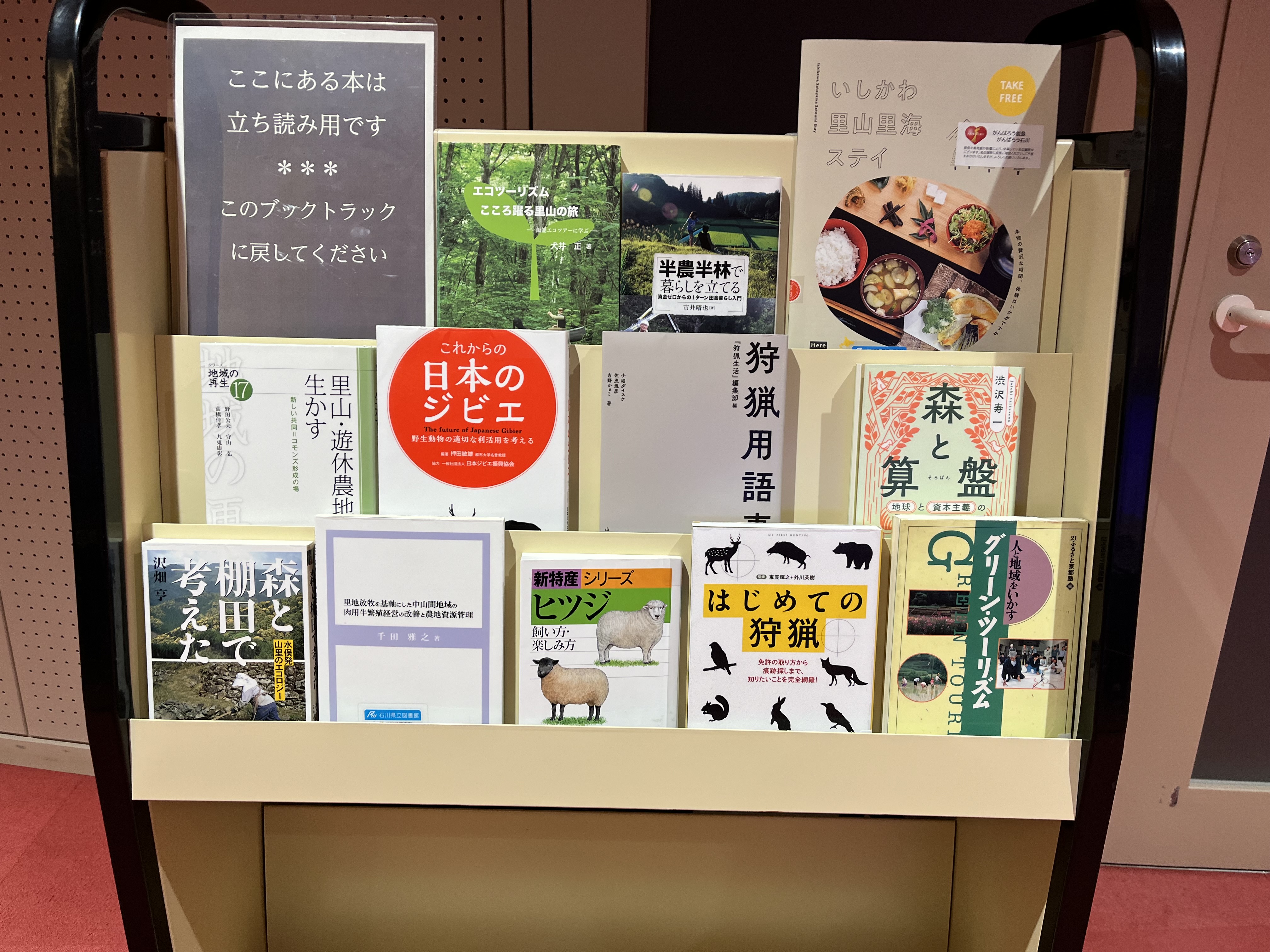

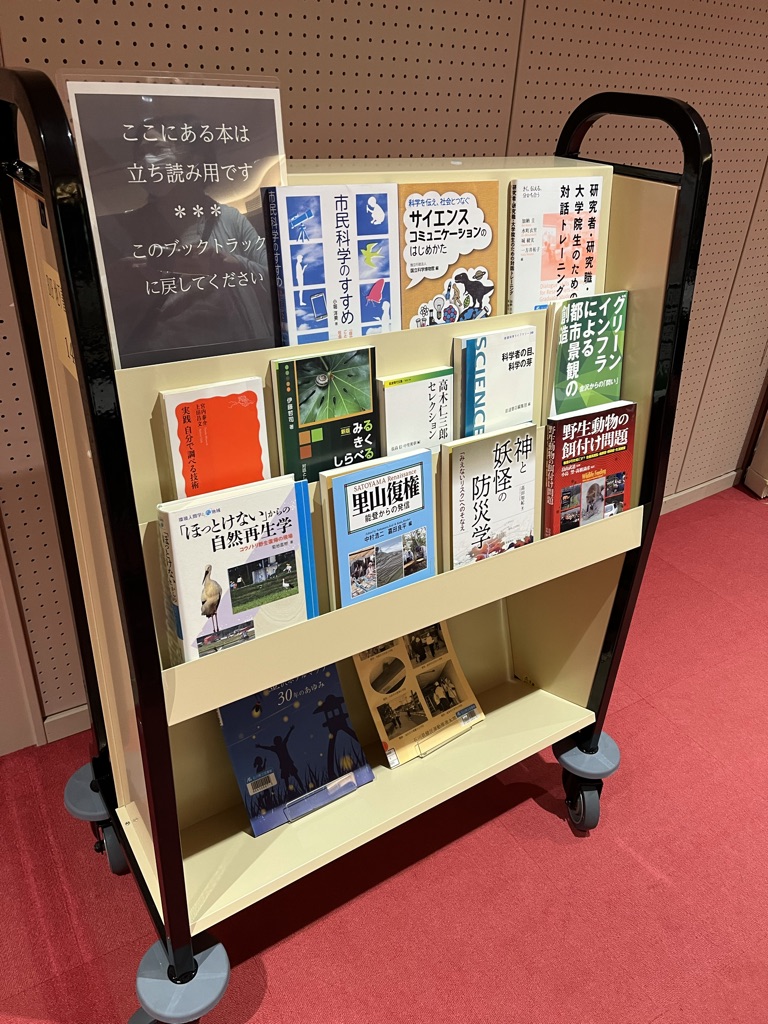

石川県立図書館の生物多様生と農業に関連する本の紹介。いつもありがとうございます!