第11回 いしかわ生物多様性カフェ(5/16)開催報告

第11回 いしかわ生物多様性カフェ記録

開催日時:2025年5月16日(金)18:30〜20:30

開催場所:石川県立図書館研修室

テーマ:みんなで話そう!つくろう! いしかわの自然共生社会

参加者数:42名(一般参加者38名+スタッフ・関係者4名)

■第11回 いしかわ生物多様性カフェはフリートークの回。

19人の方が、ご自身の活動や考えなどについてお話しされました。

その記録です。

菊地:今回のテーマは「みんなで話そう!つくろう!いしかわの自然共生社会」です。特定の話題提供者はいません。一人一人が話題提供者です。もちろん、聞くだけでも結構です。ご自身の話を聞いてもらいたい人は、ぜひ積極的に発言してください。一人3分程度という時間のなかで、自分の考え方、活動をお話ししていただければと思います。

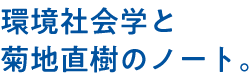

申し込みフォームに事前に話したい内容がある方には書いていただいています。18の内容が書かれています。

事前には書いていないけど、私こんなことやっていますよとか、こんなこと話したいですよとか、人の話を聞いて自分も話してみたいと思えば、遠慮をせずに手を挙げていただければと思います。今日はフリートークなので、よろしくお願いします。

Aさん:金沢市内に在住しております。1年ほど前に定年退職し林業の事業体にいて、時々、昔の仲間と林業の仕事を手伝っています。広葉樹の山を、大きい木は全部切って、人間社会の役に立つパルプ、あるいはバイオマス熱源として搬出し、また広葉樹を植えて、山を更新しよう、若返らせようということに取り組んでおります。民間主導でできるといいのですが難しい。100%公共事業なんです。お役所の方がいたら申し訳ないのですが、新たに植える苗が100%、ナラの木、どんぐりの木なんですね。ここ十何年、そういう状況が続いています。新たな観点で、新たな事業が起こり始めるといいかなと思いました。コナラを使うことによる林産計画とかも当然あるんでしょうけど、将来見越すのは大変難しいと思います。今こそアイデアの出しどころかなと思っています。言いたいことは10%もしゃべれませんが、以上です。ありがとうございます。

菊地:ありがとうございます。Aさんは、いつも最近参加されていて、いろんな発言していただいていますが、初めて林業しているとお聞きしました。

Bさん:趣味で移動動物園をやっています。標本と生体を含めて、大体30種類ぐらいの動物を車に積んで、展示することを、主に土日にやっています。イベントでやる時は展示型っていうふうに。依頼を頂いて講演会をすることもあります。

今日は厳選した生き物を持ってきたのですが、レギュレーションオーバーということで車に戻すことになりました。特に今日お見せしたかったのは、今日、朝、タケノコを掘りながら見つけたババヤスデです。ブラックライトでとても光ります。それをほんとのムカデと比較するっていうのをワークショップでやりたかったです。ちょっと残念ですができませんでした。

普段はクサガメの臭い臭いを嗅いでみようとか、ヘビの捕食シーン、どうやって食べるのかとかをクイズ形式なんかで親しみやすいようにやっています。生物多様性がテーマなので、富山の人間ですが、石川のイベントに参加させていただきました。

菊地:ありがとうございます。せっかく用意していただきましたが、ルールがありまして。

Bさん:標本ならOKです。次回、標本でお願いします。

Cさん:能登の世界農業遺産ですが、その意味をほんとに皆深く考えられているんだろうかと。私も含めて。普通だと思っていまして。一つは里山ですね。能登で生まれ育ちましたが、もう50年前に離れています。里山の更生って何だったのかという問題ですね。

コナラの山を、継続林を破壊したものがあるんですね。それは何かというと、杉の植林ですよね。コナラとそれからパイロット事業という政策ですね。そのパイロット事業で奥能登の山の頂上付近をブルドーザーでガーッと削ったんですね。表土の流出が起こったんです。私が能登で育った頃に、はっきりと海に変化が表れていました。磯焼けです。大量に土砂が流れ込んだら、まず磯が荒れます。ちょっと潜るとすぐ分かるんですね。重要な連続性のある広葉樹の山が破壊されてしまった。

このことのメカニズムを考えながら、なぜ農業遺産に指定されているかということを正確にみんなで理解していく。Aさんのお話のとおりなんですが、それをほんとに再現する。そういうモデルケースをやって、そのことをほんとに深く理解する機会を増やさないと。いしかわ生物多様性カフェに何回か出させていただいますが、理解している方、ほとんどいないと感じました。

一つのモデルサンクチュアリ、一地域だけでもいいので、里山を復活させる。そういう議論できればと思っていますが、私には行動力も力もありませんので、勉強するのが精いっぱいです。ありがとうございます。

菊地:ありがとうございます。里山と世界農業遺産の話が出ましたが、みなさん、どうでしょうか。

Dさん:県庁の自然環境課のDです。石川県は里山がほんとに大きく広がっています。加賀から能登に、長い変化のある海岸線がある。海岸から白山のてっぺんまでいろんな生態圏があります。非常に生物多様性に富んだ地域だと思います。

自然環境課はそういった自然を守ることをしています。国立公園とか国定公園といった自然公園の管理をやっています。優れた自然環境や自然景観を守るために、さまざまな行為を規制してもいます。

生物多様性、生物を守ることもしています。石川県には大体1万5,000種類ぐらいの動植物いるといわれています。その中で絶滅の恐れのある生き物のリスト、「いしかわレッドデータブック」を3回作っております。ただ指定というだけで、何か規制されているわけではないんですね。さらに保護の必要性が高いものは、県の指定野生動植物として指定し、捕獲とか採集とかを禁止しております。

来年度、トキが能登に帰ってきます。とても力を入れております。ただ、トキを放すことが目的ではなくて、トキをシンボルとして、里山を再生していくことです。トキが住める環境にしていければと考えております。

貴重な種の保存としてはライチョウ、白山では絶滅してしまったライチョウですが、少し前に確認されたこともあります。また戻ってくる可能性もあるので、いしかわ動物園でライチョウの保護増殖事業をしております。

最近問題になっているのが外来種です。アライグマ、ミシシッピアカミミ、ミドリガメ、ザリガニの対策も行っております。「外来種を入れない、捨てない、拡げない」というスローガンの元、対策を進めています。

もう一つ大事なのは、県民に広く、石川県の自然を知ってもらうことが大事だと考えています。自然体験型の環境教育です。平成13年から日本では珍しいネットワーク型ということで、民間から行政がタッグを組みまして「いしかわ自然学校」を行っています。800以上のプログラム、年間3万人以上の方が参加しています。

個人的にはずっと白山自然保護センターで、高山植物の研究をしていました。自然学校では、希少動物の展示会とかでガイダンス、ボランティアもやっています。

Eさん:合同会社山立会のEといいます。自然環境課のDさんには普段大変お世話になっています。みなさんにご紹介したいシンポジウムがあって、参加させていただきました。

山立会は、白山麓で、菌床なめこ、木滑なめこの生産や野生動物の調査、耕作放棄地で羊を放牧したり、里山食堂、山立会食堂っていうのをさせていただいたりしていますが、今日はシカの話です。

みなさん、石川県でシカが増えていることをご存じですか。シカが増えてくると農林業被害であるとか、自然環境の被害があるとか、土砂災害も起こりやすくなります。石川県ではシカは、ずっと低い密度だったのですが、最近急激に上がり始めています。もうシカが増えて、被害がこれから出てくるのを止められないなって諦めていました。

東京農工大学の動物の研究室にいまして、そこの梶先生は日本のシカ研究の第一人者なんです。梶先生に「E君、何をやってるんだ。もっとシカ対策しっかりやりなさい」と言われました。石川県の生物多様性にとって一番大事な動物を一つ挙げるとしたら、シカだと思うんですよ。もちろんクマもやらないといけないし、イノシシもやらないといけない。サルもやらないといけない。それは分かるのですが、一番影響が大きいのはシカだと思います。春、山菜をいろいろ食べてらっしゃると思います。実家が京都なのですが、もうフキが取れないというんですね。それもシカの影響かなと思っていますが、諦めちゃいかんと。菊地先生は生物多様性のネットワークを作っていますが、私はこれからシカのネットワークを石川県につくりたいと思っています。今年の9月27日、石川県立大学で「どうする?どうなる?シカ時代 森と暮らしを守るために」というシンポジウムを開催させていただきます。私はジビエの話をさせていただきます。その後、シカ肉の試食コーナーを設けます。ぜひ諦めないって方に集まっていただきたいと思っています。みなさんお越しいただければと思います。よろしくお願いいたします。

菊地:Eさんには11月のカフェで里山での多角的経営というお話をしていただきました。元々はクマの研究者でしたが、石川県に来て会社を経営して、社長として悪戦苦闘しながら楽しくやっていくお話をしていただきました。みなさん、9月27日、行ければ行きましょう。

Fさん:初めまして。今回初めて参加です。専門は生物の中で、一番変な生物である人間を扱っている内科医です。みなさんのイメージでは、和食はおそらく健康的だと思っていると思います。ところがこれ、違うんです。最近、自分の血糖値がリアルタイムに分かります。私、先ほど普通の和食食べました。糖尿病ではありませんが、血糖値はいつの間にか206まで上がっています。つまり、皆さんが普通に食べることで206上がっているんです。ただ、すぐ下がりますね。

昔は和食が良かったんです。なぜか。農耕民族だったので、朝から起きて働いている。でも現代の日本人は汗かいてないので、運動しない限り、和食の概念を変えなきゃいけない。昔の人は、ご飯はほんのちょっとだったんです。ご飯を一日3回食べると、糖尿病なんです。どうすればいいかといえば、一日1杯ご飯にする。一日3杯食べても大丈夫な人は、現代では農家の人とかスポーツジムなんか行っている人、若い人も大丈夫なんですよ。でも、働き始めると駄目。

ちょっと和食の概念を変える。和食は農業とか関係します。それなら何をすればいいか。実はタンパク質の量を増やせばいいんですね。ただ牛とかを育てると、CO2やメタンガスが出るので環境破壊につながると一般的にいわれています、もしシカがわれわれの食べ物になれば、うまくいくんじゃないかなと思い、発言させていただきました。ありがとうございます。

菊地:ジビエはシカ対策でもありますが、健康という意味付けもあるというお話でした。なかなか今まであんまりないような切り口のお話だったと思います。

Gさん:石川県立大学の大学院生です。トキ放鳥の話が出ていましたが、田んぼの生き物がいないとトキが生息できないので、珠洲市で田んぼの生き物の調査を去年卒業研究で行いました。今年、修士に進学して、能登各地でしようと考えています。調査できる水田を探しています。知り合いの方がいる方いましたら、ぜひご協力のほう、よろしくお願いします。

自分たち石川県立大学の緑地環境学研究室では「さとやま応援隊」という名前で活動しています。いろいろなイベントに今後参加していこうと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。

菊地:トキ放鳥は石川県の大きな政策の一つだと思います。大学院生が地道に調査しながら、能登でのトキの生息可能性を探っています。能登で人脈ある方、ぜひ協力していただければと思います。よろしくお願いします。さとやま応援隊は具体的にどんなことやっているんですか。

Gさん:さとやま応援隊では4月27日にCity Nature Challengeという環境教育のイベントを行いました。これは市民の方を対象に、スマホアプリで生きものの勉強をしようというものです。放置竹林の管理を兼ねてタケノコ掘りだったりとか、竹を切って工作して、それを使っていくこととか。石川環境フェアに出典して自分たちの活動を広げていったりしています。

菊地: City Nature Challengeとは、アメリカのロサンゼルス自然史博物館が事務局として、世界中で行っているイベントですね。専用のアプリで一斉に生きもの調査をします。スマホで撮影した写真をアップするとAIが判別して、データとして蓄積されていきます。金沢でも石川県立大学の上野さんを中心に4月の後半に行われました。

Hさん:金沢大地のHと申します。私たちは石川県内で有機農業、環境保全型農業をしています。農場は金沢郊外の河北潟干拓地と能登には輪島市門前町、能登町当目、穴水、珠洲市にもあります。先ほどのGさんと同じ机に席を置いたのは運命じゃないかなと思います。能登町当目は豪雨水害の影響が大きいところですが、何とか、今年は作付目処が立たないかなと思っていましたが、何とか半分弱ぐらいは作付けができるようになりました。

去年9月に代表の井村がここで、生物多様性と農業のお話をさせていただきました。河北潟干拓地に人工巣塔を建てまして、国の特別天然記念物のコウノトリが、今年も3年連続でヒナを生みました。3年前は2羽、去年は4羽、今年も2羽、誕生しました。とてもうれしいニュースです。

今日、2つ資料を用意してきました。一つが自然共生サイトについてです。環境省が進めている30by30という取り組みがあります。陸地と海の30%を健全な生態系として保全しようという目標です。先ほどのコウノトリの巣塔がある地区を中心に河北潟干拓地のほうで、自然共生サイトに申請していますが、おかげさまで今年の9月に認定される見通しが立ちましたので、そのお知らせを今日はみなさんにお伝えしたいなと思って来ました。

認定されますと、10月に河北潟干拓地の田んぼで、いよいよ生き物モニタリングを始めたいと思います。いろんな方と一緒にやりたいと思っていますので、ぜひご参加いただけたらなと思います。

ちなみに今日ここに来ている金沢大学名誉教授の中村先生、前回話題提供者でした野村進也さんもゲンゴロウ先生で、モニタリングの一緒にご指導いただけたらと思っています。ぜひご参加ください。ありがとうございます。

菊地:私ごとですが、能登町当目にボランティアへ行って、集落の人と話をして、いろいろお付き合いができるようになり、7月20日に「のと里山里海カフェ」を当目で実施することになりました。

Iさん:普段は金沢大地で農産加工品などの営業をしております。子どもの頃から生きものに関心があって、学生時代は動物学動物生態学科を専攻していました。人の生活が環境に及ぼすインパクトが大きいからこそ、目の前の生活を少しでも変えていくことでいかようにもできる。生物多様性で持続可能な世界になるんじゃないか、まだまだ変わっていけるのではないのかなと、すごくわくわくしたのを憶えています。

人の衣食住に密接してかかわっているのが農業の在り方で、それ次第で環境はいかようにも変わっていける。その中で、金沢大地代表の井村辰二郎の取り組みを知り、2011年に金沢に移住してきました。金沢大地の農場があるのは、主に河北潟干拓地です。サギとかシギの数はラムサール条約の登録基準を満たすほどです。生物が多様で豊かな場所ですが、残念なことに1965年ぐらいから化学合成農薬が普及して、生態系が大きく変わりました。その頃、トキが姿を消しました。来年のトキの放鳥、本当にうれしいニュースと思います。井村が1997年から有機農業を5代目の農家としてスタートしていますが、化学合成農薬とか化学肥料を使わない農場に変えています。ドジョウ、ゲンゴロウとかハチ、鳥でしたらコハクチョウとかサギ、あとシギとか希少な鳥類が飛来し、2019年頃からコウノトリの飛来が農場などで確認ができるようになりました。井村が就農して26年目の春で、2023年の春にコウノトリがヒナがかえって、3年連続生まれています。コウノトリは食物連鎖、地域の生態系の頂点なので、生態系が整っていないとヒナは生まれてこないので、私も一社員として携われてほんとにうれしいです。

コウノトリ1羽は1日に500グラム、ヒナは1キロの餌を食べます。たくさんの生きものが1日で必要です。ヒナが自分で餌を取れるまでの期間は約5カ月間ですが、それを換算すると450キロほどの餌生物が要ります。それを蓄えているのが河北潟干拓地です。すごいいい餌場になっていると実感できて、本当に感動しています。

こうやって私たちの食べ物を食べてくださったおかげで、26年の時間を経て、こういうふうに変わってきたんだなと思いますし、日々、食生活、衣食住全部ですけども、手に取るものがそれぞれどうやってできたのかなと考えて、環境のことってそんなに遠くはなくって、身近なものをちょっと見つめるだけで変わっていける可能性があるっていうのを、またみんなと一緒に考えていきたいと思います。良かったら、また10月に皆さんと一緒に観察できたらなと思います。

菊地:昨年9月、金沢大地社長の井村さんに来ていただき、生物多様性と農業というテーマでお話していただきました。そのとき、おにぎりを提供していただきました。ありがとうございました。いろいろな反対がありながら有機農業を進めてきた中、コウノトリが営巣してくれたことによって、自分の取り組みが評価されたとお話しされていました。

Jさん:植物分類とか地理を研究しています。私が一番心配していることは、人材の育成です。植物の分類を仕事としてやれる人は、今県内では10人いないと思いますね。

石川県にある、現在分布している維管束植物、つまりシダ植物とそれから被子植物合わせて2,562種か2,563種前後あります。2024年度末ぐらいの数値です。1種類ずつ全部調べて、石川県でこれだけの種類があるということなんですね。そのうち大体700種類ぐらいが絶滅危惧種です。だけどそれを判別する人が現場にはいないんですよね。

生物多様性ということを言っていれば、それで生物の多様性が実際保全できるかっていうと、そうじゃないわけです。具体的に個々の種類について対策が実際にできる能力がある人材をどうしても育成する必要があるんです。ところが、ともかく若い人が全然いないんですよね。金沢大学には昔、動物も植物も分類の研究室がありましたが、今の大学にそういうことできる人が全然いないのです。

これは由々しき問題です。生物多様性条約があります。国際的な生物多様性をいかにして確保していくかということを決めた条約で、日本も参加しています。条約の目的として何が書いてあるかというと、まず自然を観察し、危ない種類を特定することです。それが一つ。二つ目はそれを監視する。指定された種類を監視するということね。特定したらそれでおしまいではなく、どんどん変わっていくわけです。これは大きな社会的な問題なんですね。しかし、ほとんど行政でも政治でも問題になっていません。私は、非常に気に病んでいます。今後の話題の中に取り込んでほしいと思います。

菊地:先ほどの自然共生サイトの話でも、モニタリングをして、その結果を評価していくことの重要性が指摘されました。基礎的な調査が必要ですが人がいない。しかも、そういう基礎的な調査は論文の生産性が低く、研究機関で生き残れない現状があります。若い人がぜひ頑張って、そういうことをやる人になっていただければと思ったりはしますけど。人材育成も考えたほうがいいという問題提起でした。

Kさん:生物学科で学んだ時には全然勉強しなくて、何も分からなくて卒業したのですが、今、少し漆の仕事をしています。漆、コーティーングをしています。主婦しながら、食事作りながら、野山の植物を食べれるか食べれないかですぐ見ちゃうんですよね。たとえばスイセンの葉っぱとニラの葉っぱは似てるけれども、スイセンの葉っぱ食べて死んだ人がいるとかね。

薬草学の先生が、たとえば、この草はこういう薬効があるので、すごくいい薬になるとか。そういうことをちょっと頭に入れたり、そういうことをちょこちょこっと頭に入れて、生活に取り入れると、すごく頭に入るんですよね。だからそういうことで、楽しく子どもたちと生活できるか。そういうことから育成っていうことも考えていけばいいんじゃないかなと思っています。

それから危険な植物が何かっていうことも大事だと思う。お花屋さんで売っている植物で、結構危険な植物あるんですよね。お花屋さんがそういうことを知ってたり。アサガオっていうか、ラッパ型のおっきな花ですが、麻薬の作用があるんですって。東南アジアではそれを麻薬代わりに使っている人がいることもお聞きしました。ああ、そういう危ない植物も平気で日本人は、きれいだからって、栽培してしまっているんだなっていうことを知りました。周りの植物とかがもっとみんなが身近になれば、そこから自分たちの子どもたちに教えていくっていうこともできるんじゃないか、そして、子どもたちに教えることによって、そういうことに興味を持ってくれた子が、将来そういう方面に関心を持ってきてくれるんじゃないかと私は思います。

Lさん:先ほどのJさんが出してくれたように、人材がほんとうに足りないんです。植物に限らず、いろんな生きもののこと、自然のこと、生物多様性を理解しようと思ったら、生物の種類を知っていないと多様性も理解できない。

問題に対応する時に、やっぱり自分の知っているものでしか対応できない。Aさんが、植えるものがコナラばっかりという話をしましたが、コナラは里山に普通のものだし、無難なのです。何か変わったものとかを植えたら問題になるとか、遺伝子の撹乱になってしまうとか。他の変なとこから、遠いところから持ってきてしまったら問題になるとか、そんなようなこととかいろんなこと考えなきゃいけない。

今の話で、チョウセンアサガオは結構植えていたりします。「植えたら駄目なんですか」とかいう質問を受けますが、植えたら駄目ってことはないんです。そういう法律があるわけじゃないですから。ただ、要は知識ですよね。これは毒があるとか、あとはとてもきれいだけど、すごく増え過ぎてしまって非常に問題を起こすとか。とにかくやっぱりいろんなことの知識がないと、それを適切に扱うってことができないんですね。

個々人が知識をすごく吸収することが大事ですし、あと、それを適切に伝えられる、そういった知識を持っている人がちゃんと育つ。どのようにシステムができるのかは、難しいなと思います。自分たちが知らないことがたくさんあるんだ、自分が知っていることだけで対応してしまうことは避けなきゃいけないと思っています。

菊地:生きものや生物多様性が大事であっても、知識として継承されない、伝わらないことが起こっているという問題提起でした。

Mさん:前回のカフェでお話しさせてもらった者です。元々、水の生きもののゲンゴロウを専門にしていたのですが、気が付いたら水の生きもの、淡水の生きもの、何でも観察会や調査、標本の贈呈をどんどん引き受けるようになりました。

私は里山の生物多様性という視点から、田んぼとか水場とかで生きもの観察会をしたり、生物を紹介する活動をしています。やっていると、あれもこれも見分けなければいけないことが課題として出てきます。自分で苦労して何とか覚えても、それを伝えるのが難しかったり、そもそも自分一人だけ見分けることができても、できる人育ってくれないと、これまずいのかなと実感しています。

いざ調べようと思うと、資料が全然そろってなかったりします。図鑑に、全部の生きものが載っているわけでもないですし、地域の特性が全然反映されていないことが多かったりします。結構そういうことで嫌になるかと思います。ほんとうはそういう資料が必要なんです。あってもそれを使うスキルが必要だったりします。自分で調べるのも、覚えるのも大変なのに、さらに伝えるとなると、さらにハードルが上がるなと実感しています。たとえば石川県の生きもの図鑑があると理想的ですが、地域だけ限定した図鑑を作るのは大変です。今の自分の活動で少しでも伝えられたらなとは思っているものの、出口をまだ手探りで探しているところです。

自分での資料づくりのためとか、生きものを見分けるためにと思って、生きものの写真を撮りためています。個人的には結構な図鑑をつくれそうなレベルまでためてきたかなと実感しています。どこかで活用できないかなと考えてはいます。ホームページを作って出してみるのも面白いのかなとか。YouTubeとかですよね。そういうアドバイス頂けるとすごく助かるなと思っています。

菊地:Mさんには前回のカフェでお話ししていただきましたが、写真がとても素晴らしかったです。Mさんの中には、いろいろな知識があるので、それをどのように共有できるのか。地域の財産なんだということも考えていかなきゃいけないのかなと思います。生きものをモニタリングできる人材が不足しているという問題提起があって、色々な視点からお話が広がってきました。

Nさん:日本野鳥の会石川のNです。いかに効率的に分かりやすく生物多様性に注目を集めるかということを問題意識として持っています。今回、石川県立大学の上野先生と共著で、石川県の生物多様性の課題を整理した論文を書きました。県のレッドデータブック動物編の全体を簡単に分析し、どういう生態系を保全すべきか、どういう脅威に対処すべきなのかということを簡単にまとめた内容となっております。

一個人として趣味で野鳥観察をしています。フィールドで感じることはたくさんありますが、これからはいかに一般の方々に分かりやすく伝えていくか、可視化、見える化がとても大事なんじゃないかと思います。今、経済界でも金融界でもネイチャーポジティブというのは重要な経営課題であるとして注目していることは、生物多様性にとって非常に大きな点だと思います。社会経済の中で生物多様性を保全していくためには、可視化が第一ステップと考えているところです。

菊地:ネイチャーポジティブというとなかなか分かりにくいかもしれません。自然再興という訳が付いていますが、自然をもっと良くする状態にしていくことが経済を良くしていく、そういう循環を作っていくという考えですね。

Oさん:石川県立大のOといいます。幾つかテーマ出てきましたが一つは人材育成の話でしたよね。二つの取り組みを紹介させてください。

一つ目はいしかわ生物多様性ネットワークというNPOをつくったことです。石川県内でいろんな生きものを見ている方がいますが、なかなか繋がっていない現状があります。それを横つなぎにして、ネットワークをつくって、みんなで課題共有して、一緒に考えて解決していこう。そのためのプラットフォームとしてNPOをつくりました。情報を集めて分析をして、何が今足りないのか、何を守るべきなのか、どうしていけばいいのかということを、専門家も入りながら一緒に考えていく。それを次世代につなげていって、石川県の自然環境をもっともっと良くしていこうと。こういう願いを込めてNPOをつくりました。まだ立ち上がったばかりなので、ぜひここにいらっしゃる生物多様性に関心のある方々にも入っていただいて、ご協力いただければと思っています。

もう一つは、能登についてです。能登半島地震、そして豪雨災害があり、能登半島、今大変なことになっています。インフラ復旧、暮らしをどう取り戻すかということがずっと言われていますが、一方で能登の魅力って何かなって考えた時、やっぱり里山里海であったり、おいしい食であったり、生物多様性、希少な生きものがいっぱいいる環境かなと。ただ、今は表ではなかなか言いにくい。知らないうちに失われていくという危惧を持っています。これをどうやって守っていけばいいのか。声高に生物を守るべきだっていっても、今の時代、受け入れられないと思うんですね。では、どうするか。一つは、自然をうまく使うというグリーンインフラっていう考え方かなと思っています。

たとえば、土砂災害を防ぐために植林をする。そういう昔ながらの知恵とか工夫を、もう一回発掘して、能登に合うような形で提供していく。それを研究者がやるだけ、アイデア出して、言いっ放しだけじゃなくて、東京のゼネコン、技術者さん、そして地元のいろんな方々、研究者だけじゃない地域の方にも入っていただきながら、企画をつくっています。地域の人たちと一緒に、何が今求められるのかを議論して、しかもそれを実際に現場に入れていく。5年、10年計画ぐらいでやろうとしているところです。

参加メンバー募集しています。どんな議論が行われるのかを見ていただくだけでも、とても私たち励みになります。やる気のある農家さんを紹介していただく、漁業者さんを紹介していただく、あるいは地域で頑張っている人たちを応援してほしい、そういう思いでも構いません。ぜひ能登の復興、自然環境を守ることに、みなさんと一緒に取り組めたらいいなと思います。

菊地:私とOさんは、以前『グリーンインフラによる都市景観の創造−金沢からの「問い」』という本を出版しました。

グリーンインフラとは、自然をただ守る対象と見るのではなく、社会の基盤として位置づけ、適切に活用していきましょうという考え方です。これからの自然共生社会を目指す基本的な考えであり、特に能登復旧復興において、自然をうまく活用することは重要ではないか。そのような問題提起と呼びかけでした。

Pさん:金沢大学の国際学類教員のPです。私のやっている活動は、生物多様性からちょっと離れますが、能登との関係ということで話をさせていただきたいと思います。少し前に、金沢大学で能登の朗読ワークショップをしました。能登で被災された方々からの声を基に台本を作り、その台本を読むことを通じて能登のことを考える、感じることを試みるものです。

能登で被災された方の話を、語り部的な形ではなくて、被災されていない人たち、学生さん中心ですね、読んで、感じ、考える。災害は起こった時だけではなく、その後の生活でさまざまな不安とか、あるいは希望を持っていらっしゃる方がいます。日本語と英語と両方でやりました。被災された外国人の方々がいます。そうした声を取ってきて、その方々ならではの思いがあります。そういう視点から能登のことを考える、またそこに住んでいる人々のいろんな葛藤とかを知る機会になったと思っています。今後もそういう活動を続けていくことで、朗読を通して能登のことを考える機会にできればいいかなと思っています。ありがとうございます。

菊地:私も朗読ワークショップに参加しました。黙読して音読するんですね。音読すると何かが違うと実感しました。文字面を目で追っかけて頭の中に入るのと、自分で声を出して話すのだと、全然違うんだなと。自分の身体が話す、自分事としてなりやすい、ということがよく分かりましたし、英語と日本語だと、同じ内容でも全然違うと感じました。

一律に被災者といいますが、いろいろゆらぎながら、日々色々と考えていることがよく分かりました。一人一人に寄り添いながら、一緒に考えていく手法だと思います。

Qさん:私は過去10年間、ブラジルに住んでおりました。父親は珠洲市民です。こちらに帰ってきて、ブラジルでやってきたことと能登の復旧や復興に何か力になれないかということで、活動を始めています。

ブラジルで私は何をしていたか。アクロポリス、植林をしながら耕作放棄地で果物を作っていく農法なんです。熱帯雨林の気候なので、カカオ、コーヒー、バナナとかそういったものを、共生しながら育てていく年月のかかる農法なんです。私が師匠と呼んでいる人が、20年、30年前に始めて、耕作放棄地だったところが今もう森に返っています。そこから実際に収穫を得ています。大規模じゃないのですが、環境教育の場として使っている感じなんですね。地域の人だけじゃなくて、人材育成の話とか、若い人が興味を持ってくれたらっていうお話をしています。イベントをすると、若い人しか集まらないんですよ。それがとても意外です。みんなで話し合ったりだとか、音楽だとかダンスだとかそういうのを入れ込んだりだとか、先住民の長老を呼んで、いろんな人たちに話をしていただいたりしています。要するに年上のリーダーの方々と若い人たちのつながりをすごく大切にしています。若い人たちが集まってワーワーしているのではなく、リーダーたちの知恵などをちゃんと伝えていけるようなイベントです。

あとは能登で実際見て、災害にも役に立つと思ってやっていることは、なるべく自給自足できるように、水も雨水を集めて、水道を使わない方法です。雨水と井戸。あとトイレはドライトイレ。水なくても使えるトイレ、肥やしにするんですけどね。若い人たちが集まるイベントを定期的にできていったら、もっと認知も広まっていくと思っています。まだまだ人脈も経験もないので、ゆっくりできていったらなと思っています。みなさんのご協力とご指導をお願いします。

休憩

Rさん:石川県のイノシシですが、能登半島の先端にはイノシシいなかったと言われていますが、今はもう珠洲までイノシシがいます。約20数年でもう広がってしまったということですね。金沢大学名誉教授の先生は、能登半島ではイノシシ、シカは大正末期に滅亡したと言っています。能登半島でのイノシシ狩りの歴史があります。中能登地域は鉄砲でバンバン打っていました。落とし穴とか追い回すような形で、小規模にやっていたんです。これが多分、能登半島からイノシシ追い出した、一つの原因だと思っています。

能登半島先端の海岸では塩を作っていました。中では炭を焼いていました。鉄材が必要なので、鉄も作っていました。当然、薪は山から持ってきます。牛を使って、海岸と山奥の交流、ネットワークがあったわけです。人の交流もあったし、経済活動もする。塩を作っている、鉄を作っている、炭、まき、漆、焼き物まである。もしかしたら金沢よりも情報通だったかもしれません。これが能登半島先端の産業構造だった。この時代、いっぱいトキが舞っていたわけですね。

先ほど述べたように、炭焼いていました。加賀藩の政策で、なかなか山の木を切れない。特に松は切るなといわれていました。でも今は、ほんとに松がないんですよ。だからマツタケがありません。マツタケの大先生が残した本があります。その論文の一つからデータマイニングして、グラフを拾ってきました。金閣寺に住んでいたお坊さんが集めてくるマツタケの数を記録していたものを掘り起こして、グラフ化したものです。この時期にマツタケが取れるということが、昔の先生方の歴史を掘り起こして、こういったデータでまとめている。こういう形の遊び方もあるんじゃないかなと思っています。

話は戻りますが、タタラ、山で炭焼きをしてくるとか、山と海岸の交流があるということは、ある意味多様性を生んでいますよね。能登半島は農業と林業だけじゃなくて、いろんなことをしていたというのが、私の意見です。

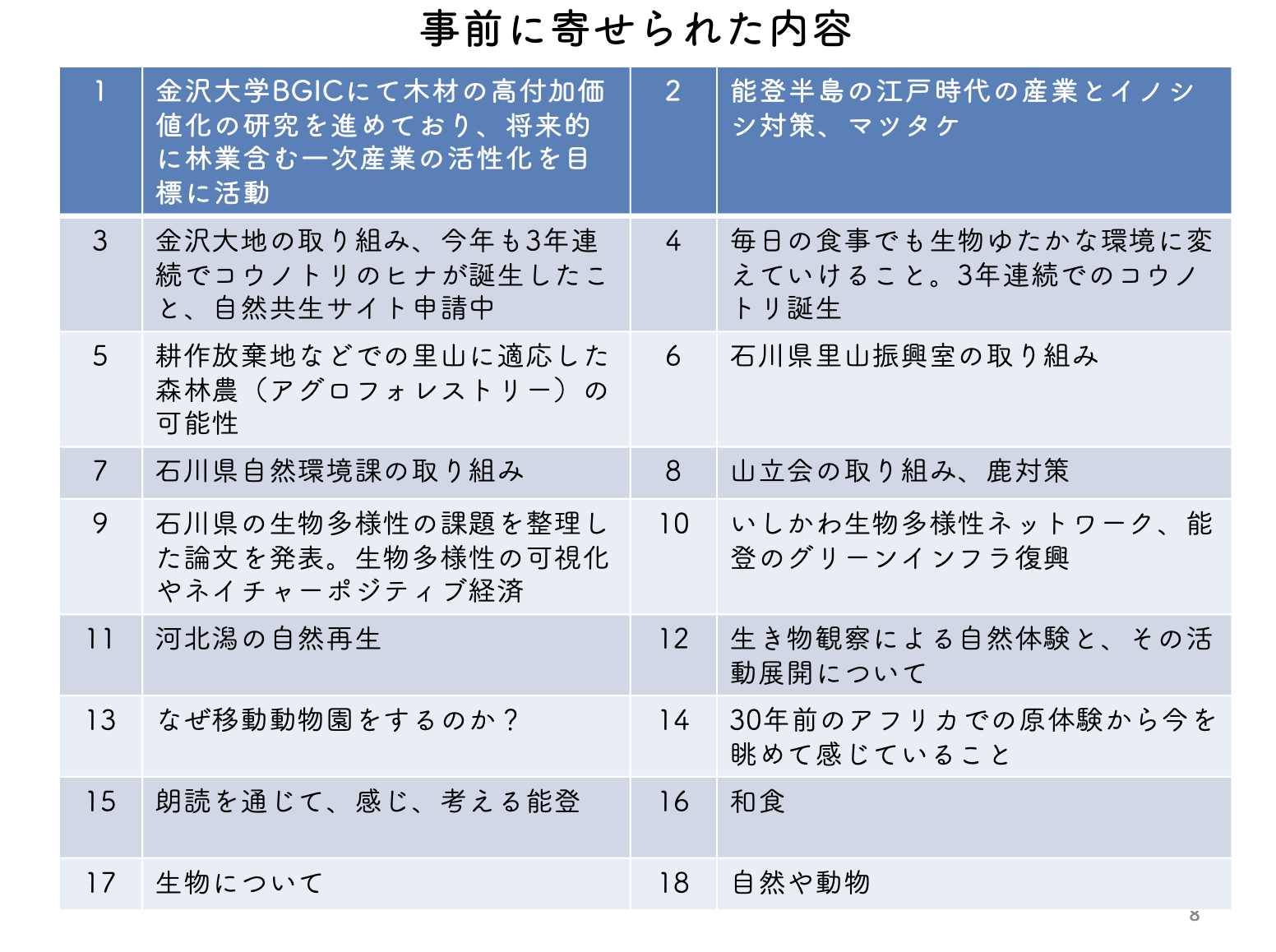

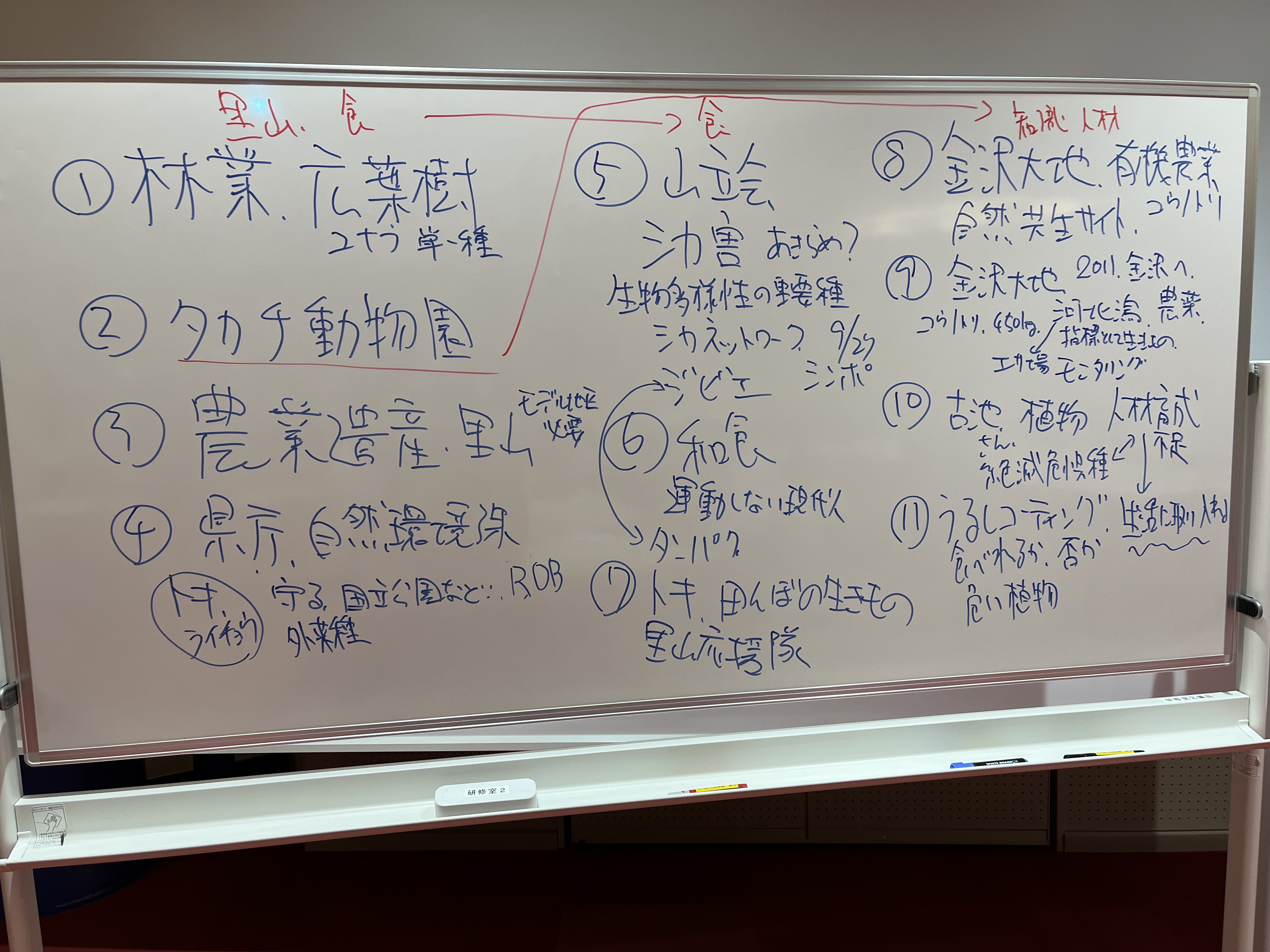

菊地:みなさんの意見をうまくまとめられているかどうか分かりませんけど、まとめてみます。

一つは里山の食の話。二つ目は知識とか人材育成でしょうか。三つ目は能登でしょうか。

みなさん、18人のお話を聞いて、改めて質問したいとか、人の話を聞いて、自分が考えた意見とか、何か思うことがあれば、ぜひお話ししていただきたいと思います。

Aさん:判別できる人材の絶望的欠乏という悲しい事実についてです。最近山で仕事をしてて、大きいサギが飛んでいるなと思って、よく見たら、おそらくコウノトリなんですね。金沢市内です。知り合いのFacebook、女性の方なんですが、野鳥がかわいくてしょうがない、最近カメラで撮りまくっている人が「大きな鳥」とかいって、コウノトリの写真をアップしているんですね。僕はスマートフォンで写真を撮るのですが、位置情報付きなので、どこで撮影したかが一目瞭然なんですね。そんな機能を活かせないかな。以前のカフェで話した市民科学ですよね。何という種類の生きもので、どこで撮ったかっていうのをデータとして蓄積してくれるアプリがありまして。画像認識の能力はGoogleフォトよりも低いかなとは思うのですが、そういったものを活用できたらいいと思います。トキの放鳥も始まりますので、アプリ、作られたらどうかなと。

菊地:日本コウノトリの会が行っているコウノトリの市民科学という活動があります。全国各地にコウノトリが生息していて、いろいろな人が見ています。ほぼ全てのコウノトリに足輪が付いているので、写真をとれば、どの個体か判別することができます。その情報が毎日サーバーにアップされ膨大なデータが集まっています。そのデータを分析すると、コウノトリの行動のパターンがわかってきたりします。普通の市民、たとえば通勤の途中とか、あるいはコウノトリ好きな人で追っかけている人、そういう人たちがデータを集めていく。

もちろん、一定の決まり切ったやり方でデータを収集しているわけではないので、ばらつきがなどはありますが、たくさん集まれば一定の傾向は見えるんですね。今後、石川県でも人材不足をどう補うかっていう時に、一般の市民が少しそこに関わってみる、そういうことができる仕組みを作る必要があると思います。Oさん、いかがですか。

Oさん:菊地さんが、少し関わってほしいと言っていますが、少しではなくて主体だと思っています。先週、環境省のトキ担当に行って話をいろいろ聞いてきました。放した後にちゃんとトキが生きているかどうかとか、定着して、エサを食べているかとか。順調に増えていっているかどうか、モニタリングしないと駄目なんですね。研究者だけあるいは石川県だけでは全然目が足りないです。

今のように写真を撮って、ここにいたよっていう記録が残れば、そこを僕らが分析する。主となるのは多分市民だと思います。生きもの調査のアプリのツールもありますし、地図化することもできます。Gさんのドジョウの話がありましたが、誰でも作って、田んぼに沈めるだけでドジョウ増えますので、能登の環境が良くなっているかどうかを、農家のみなさん自身が調べられるようなツールに育ったんじゃないかなと。まさにこういう場で、どんどん協力の輪を広げていければ、もっともっと良くなるんじゃないかなと。すごい意見、ありがとうございました。

菊地:科学の市民化。科学側の視点からすると、人がいなくてできない。一方で市民が科学を使いこなしている社会を作ることの重要性をお話されたと思います。

Sさん:今能登でコウノトリが繁殖をしている中で、来年の6月にトキが放鳥されます。トキとコウノトリは同じ食性、たとえばドジョウとかカエルとかいうものを食します。果たしてトキとコウノトリが仲良く、相まって生活していけるのかどうかに、一番関心を持っています。

私が小さい頃に聞いた話です。元々、奥能登出身です。奥能登でトキのことを「ドウ」と言っていました。田んぼの稲を荒らすので、苗の稲を荒らすので「あっち行け」「どうどうどうどう」と言って嫌われとった鳥なんですね。ドウには兄貴がおると聞きました。その時はどんな意味か全然分かんなかったんです。今考えてみると、コウノトリのことじゃないかな。兄貴が、コンコンコンコンコンと進むと、弟分のトキがコチョコチョコチョコチョと進んだというんです。今こうやって思い出して、面白い話を聞いたなと。もし相性が良ければ、能登半島でトキとコウノトリがうまく何とかやっていけるんだろうなと、お互いに分かち合いながら。ドジョウとかカエルがうまくいれば、共生できるんかなというふうには思います。来年の6月以降、楽しみにして。ありがとうございました。

Iさん:河北潟に日本コウノトリの会が立ててくださった巣塔に、コウノトリの親子がいます。あまり他の鳥類とバッティングしていることは見当たらない雰囲気ですね、水辺の鳥でも一番上のものがコウノトリなのですが、対コウノトリは見たことありますが、他の鳥への攻撃は、見当たらなかった気がします。

Sさん:志賀町の山の中にコウノトリが今生息していて、4年連続でヒナが誕生しています。今年は4羽。コウノトリの営巣地と志賀町がトキの定例地と指定している場所が非常に近いんですよ。あそこに放鳥されたら、トキとコウノトリの関係は一体どうなるんだろう。

Oさん:私は佐渡でトキの調査をしていたことがあります。その時に、佐渡にもコウノトリ飛来したんですよ。ロシア産のコウノトリだったんですけど。やはり餌の食べる場所の使い分けがあるんですよね。コウノトリの方がドジョウがたまっているところで一生懸命食べると。トキも来るのですが、体が大きいので、気にしないっていうか無視しているという感じ。もう一つは、コウノトリ同士の攻撃性がすごく強いんです。コウノトリは低密度で群れない。低密度でいるので、トキがその周りにいても、そんなに支障ないかなと。すごく数が増えれば問題が出るかもしれませんが、それは別のうれしい悲鳴ですね。

菊地:トキが来年放鳥され、どういうふうに共存したらいいのか。能登の人をはじめ、加賀の人も含めてなかなかよく分からないことがたくさんあると思います。

Tさん:石川県立大学1年のTと申します。このカフェ2回目です。僕は大学で環境教育を学んでいて、将来的にも環境教育をやりたいなと思っています。みんな、小さい時は動物とか好きなんです。僕はめっちゃカエル好きなんですけど、カエルが好きだって言ったら、カエルは気持ち悪いっていうふうに教えられたり、泥んこになって帰ってきたら、泥んこ、汚いとか。川で遊ぼうとしたら川は危ないって言って、そうやって遠ざけられて育てられています。最終的にそういうところに行かなくなってしまって、生態系への関心とかも失われていくのかなと思って生きてきました。将来的にはそういうことをやりたいなと思っているので、よろしくお願いします。

Uさん:所属している野鳥の会石川としては、自然観察会を年2回開催しています。毎月行っている探鳥会という鳥を見る会とは別で、自然全体を観察する会です。初心者と老若男女どなたでも参加できます。小さいお子さんと親御さん中心で参加していただける会です。鳥だけじゃなくて、花を見たり、植物見たり、動物を捕まえたり、虫捕まえたり、木の実を食べたり、いろんな実験してみたりとか、そういうことをやっています。

みなさんみたいに専門的なお話じゃなくて恐縮なんですけど、その入り口になるところ、興味を持ってもらうために、何かできないかと思って活動しています。結構人気なので、もし良ければ、ホームページをご覧になってください。よろしかったら今月終わりにありますので、ご参加ください。

Bさん:子どもたちに教育したいっていう話だったんですね。失礼ながら何歳でいらっしゃるんですか。

Tさん:18です。

Bさん:18歳。私は47歳なんですよ。ファミリーコンピューターが出てきた世代なんですね。ニンテンドー3DSとかSwitchとかWiiとかそういう世代じゃないですか。今の子どもって、やっぱり外で遊ばないですよね。少子高齢化なので、子どもがすごい少ないじゃないですか。僕らの頃って、いわゆる団塊ジュニアって言われる世代なので、子どもがいっぱいいたんですよ。遊び方も、ガキ大将まではいかないけども、それに類するような人がいたりとか。だから今、とっても遠ざけられてるっていうのも仕方ないことなんだろうなっていうのが一つあるんですよ。

僕、生き物を子どもに触らせたりとかします。子どもらね、最速で手洗いに行って、手洗ってくるんですよ。僕らの頃よりも衛生観念もすごく高まっているんですね。だから、もう18歳の君と47歳の僕はもう全然異質なものだと思うんですよね。でも、ファミリーコンピューターが出てきた世代の僕は、多分、それより上の人よりも君ら寄りではある。何が言いたいかというと、自然と遊べたんですけども、こういう付き合い方があるんだよっていうのを、伝えていかないといけないんだろうなと思います。狙い目は、子どもに体験させてあげたい感じの親御さんの子どもなんかは、すごくいい感じにマッチするんですよね。だからターゲットを絞って、そういうものを提供するっていうことが大事になるんじゃないかなと思ってやっております。

菊地:無菌社会、菌をなるべくなくそうみたいな社会ですね。そういう中で、いろんな遊び方を伝えるということを意図的にやらないとなかなか難しくなっているというような状況なのかなと思ったりします。

Vさん:石川県立大学の1年のVです。石川県でシカが増えていることについてです。愛知出身で、滋賀と岐阜の間の伊吹山によく行っていました。シカが増えていてシカの食害で木の根っことかがなくなってしまって、土砂災害が起きてしまいました。対策は、土砂災害があってから山を閉じて、猟師さんとか市の方で協力して、シカを捕まえて減らすってことだったんですね。私自身も、狩猟免許自体は持っていますが、周りに持っている人がほとんどいなくて。若い人たちがもう狩猟をやらなくなっているので、それを増やすのが一つ手なのかと。

それと避妊ワクチンが他の大学で開発されているとこもあって、それがもっと普及するように後押しすれば、少し良くなるんじゃないかなと思います。ありがとうございました。

Eさん:おそらく専門家の先生などは、こういうふうにやらないといけないという答えは持ってらっしゃるんですけど、お金がかかるんですよね。お金、県に出してほしいし、国も出してほしい。その対策が必要なんだっていう市民の声、県民の声がないと、いろいろな課題がある中で、すぐにお金は回してもらえないかなと思います。そういう問題意識を持っている人、一緒に取り組んでいる人、若い子たちだったら狩猟免許を実際持ってくれるみたいなものを増やしていく取り組み。もちろん1人ではできないので、そのネットワークづくりっていうのをやっていく。いよいよやっぱり捕獲は一番大事な対策だと思っているので、捕獲にかける予算っていうのを、項目を付けていただけるように、頑張ろうと思っています。ぜひ、やっていきましょう。ありがとうございます。

菊地:特に結論はありませんが、何となく傾向はあったように思います。里山とか食、知識とか人材育成の話は大きな話題になりましたし、能登のこともさまざまな観点から話題になりました。

こうしたことへの対応のような話が最後のほう30分ぐらいでした。市民科学という方法もあるんじゃないかとか、もう少し意図的に若い人と大人と交流とか、遊び方を伝えるようなものとか、あるいは市民の声をもっと大きくしていくことが大事ではないかといったことが話し合われたと思います。それぞれの人が今日の話を聞いて、何かを感じて、何か自分で取り組むきっかけになればと思いますし、これを機に人と人のつながりができたら、私としては非常にうれしいです。

それではどうも、今日、皆さん、ありがとうございました(拍手)。

今回も石川県立図書館の担当者の方に関連図書を集めていただきました。

いつもありがとうございます。