第五回 いしかわ生物多様性カフェ報告

第五回 いしかわ生物多様性カフェ報告

開催日時:2024年5月24日(金)18:30〜20:30

開催場所:石川県立図書館研修室

話題提供者:上野裕介さん(石川県立大学)、一方井祐子さん(金沢大学)

テーマ:市民科学のススメ〜みんなで地域のことを調べよう〜

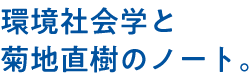

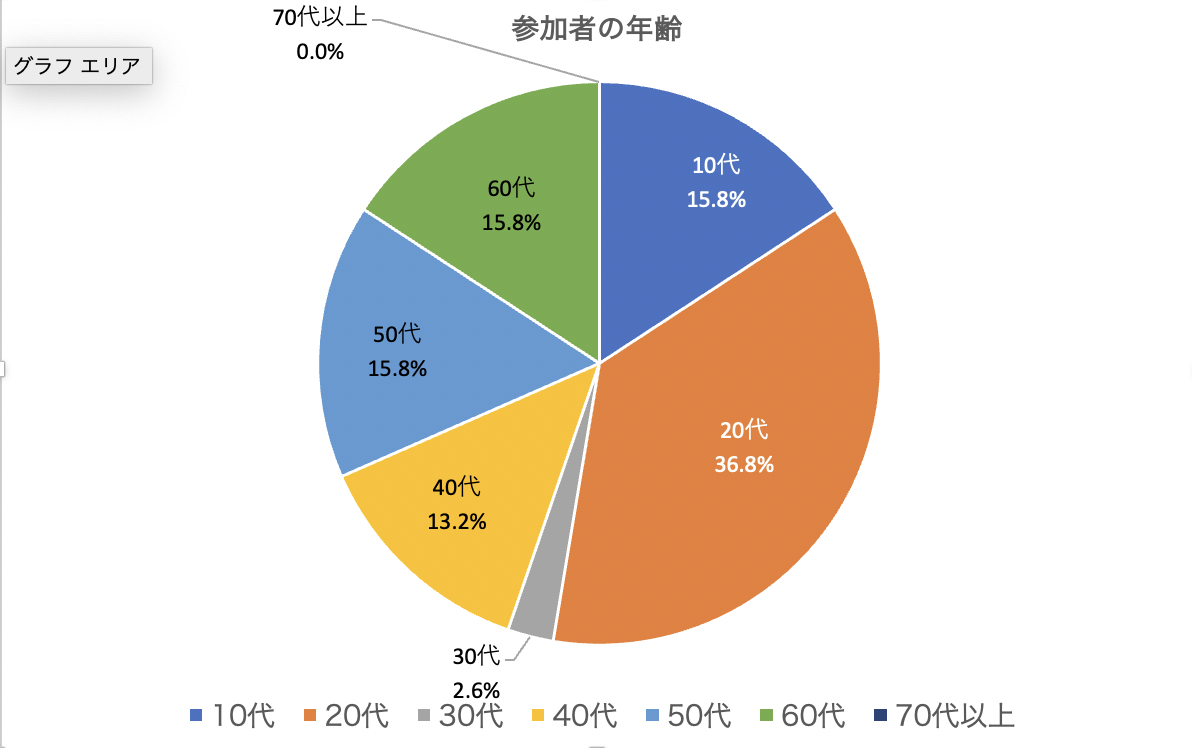

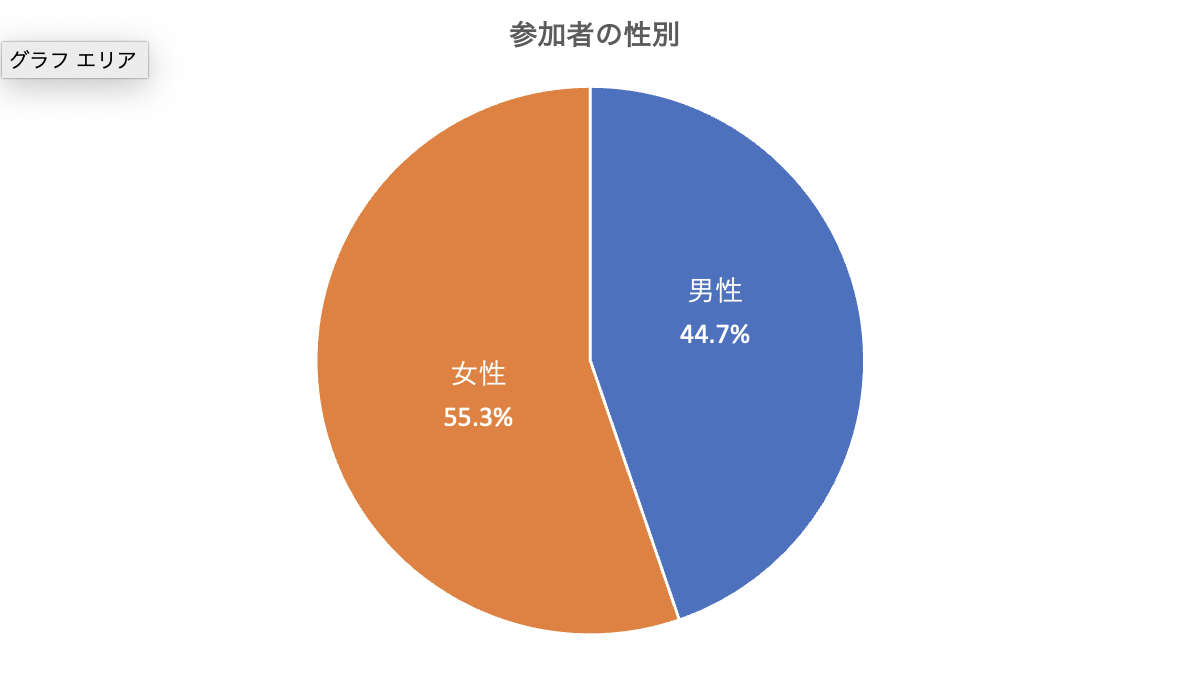

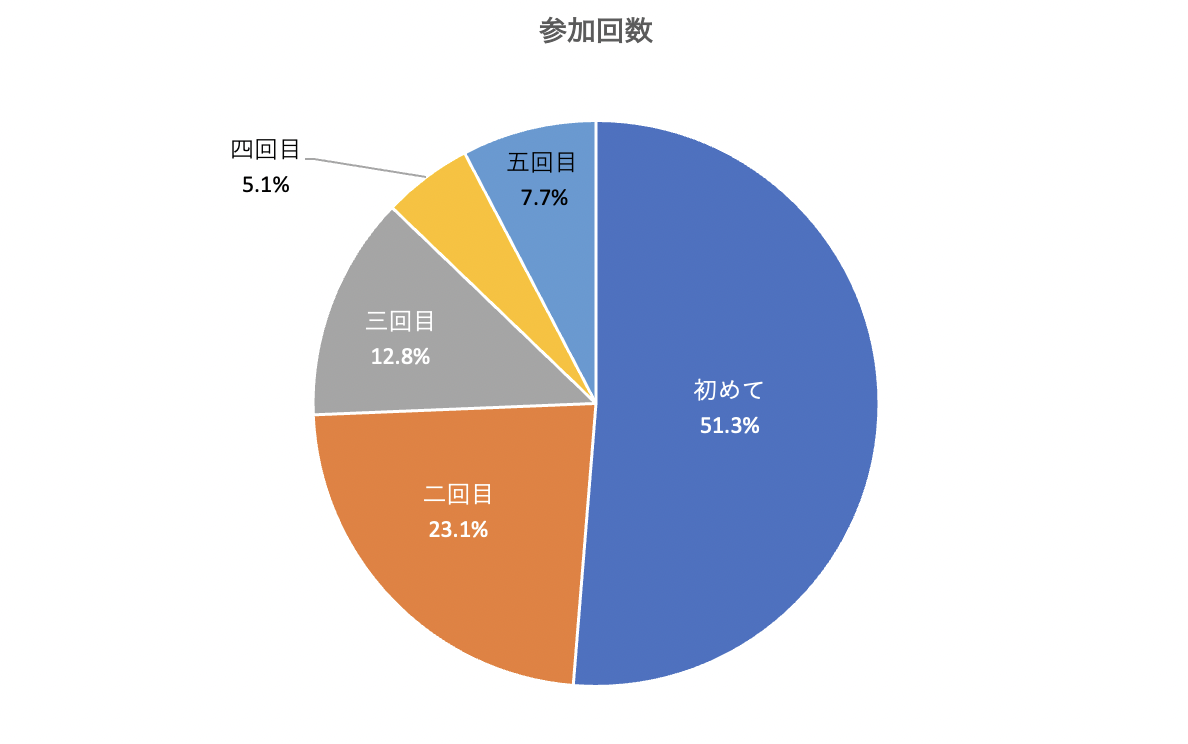

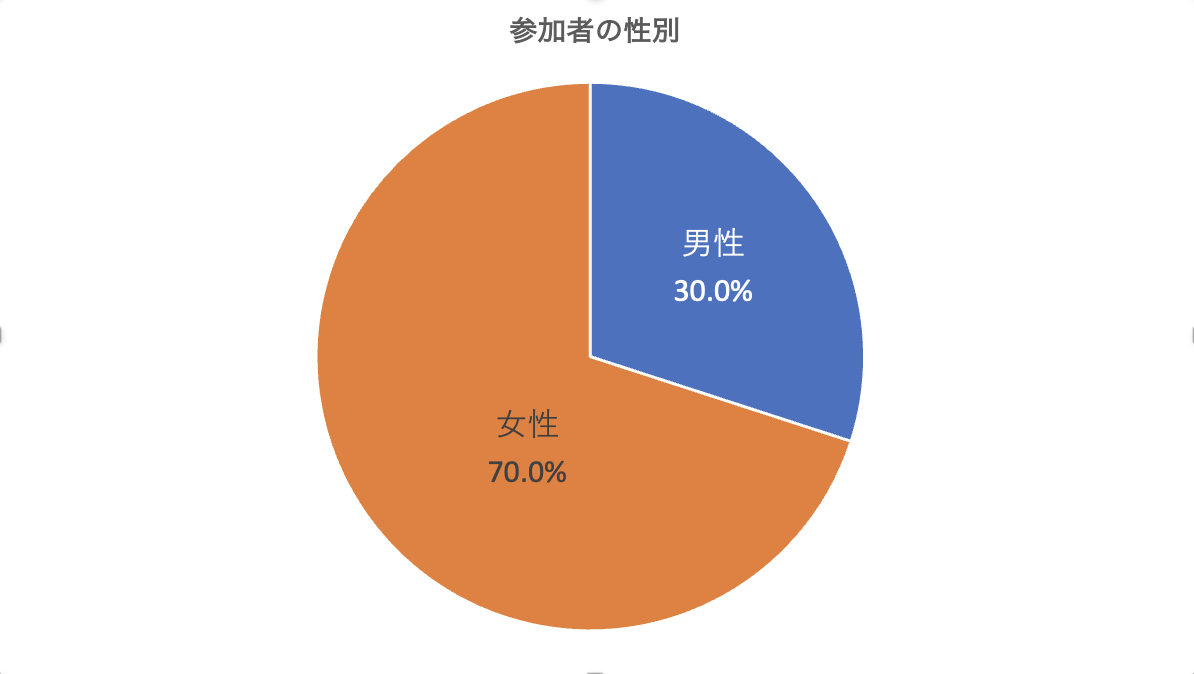

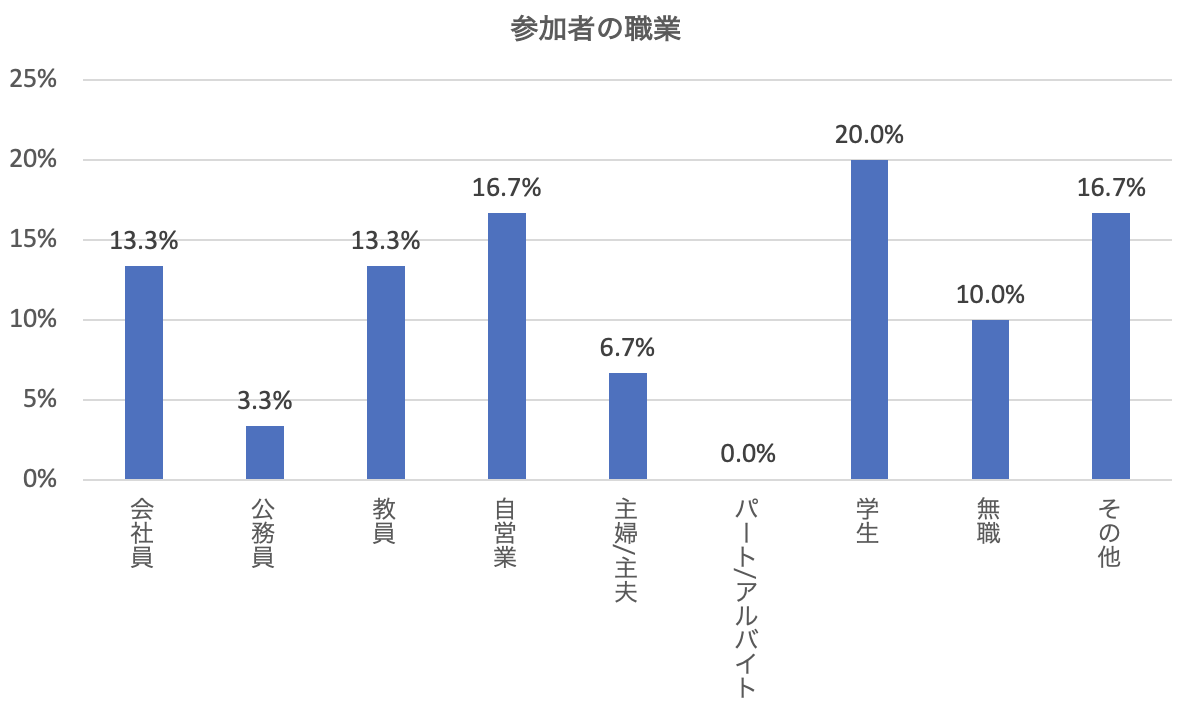

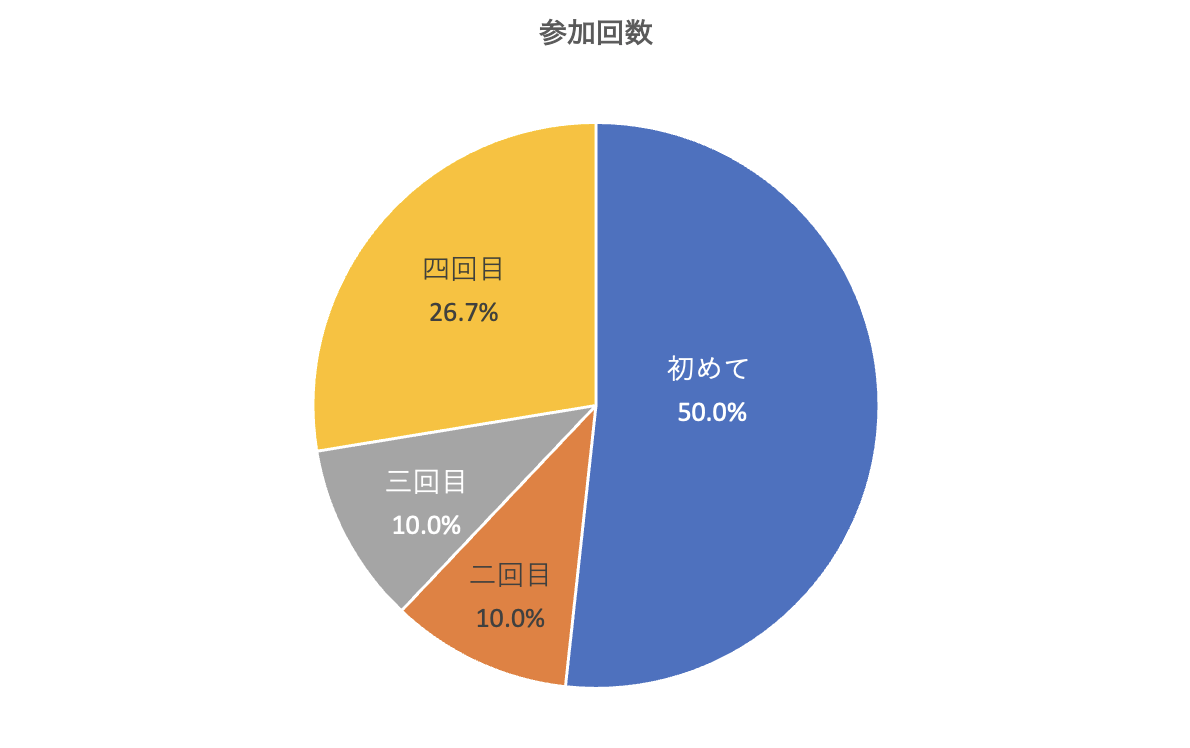

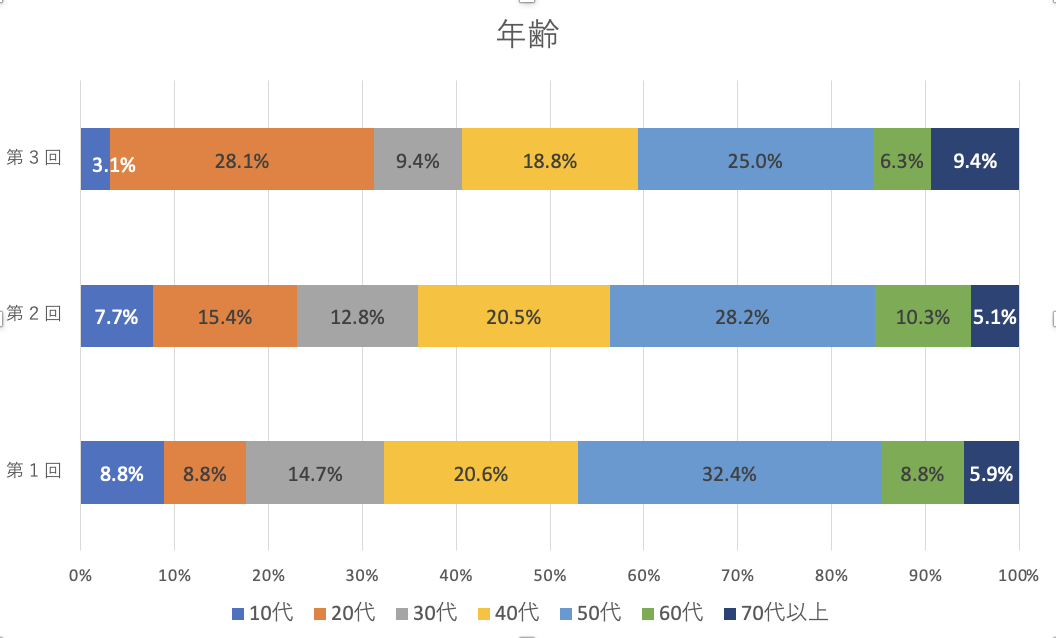

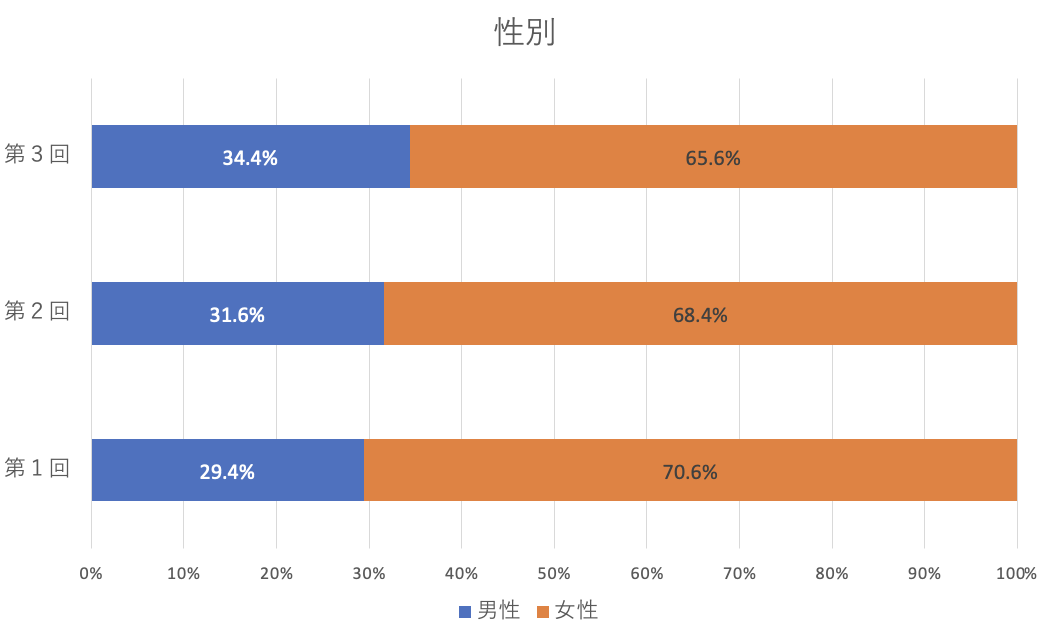

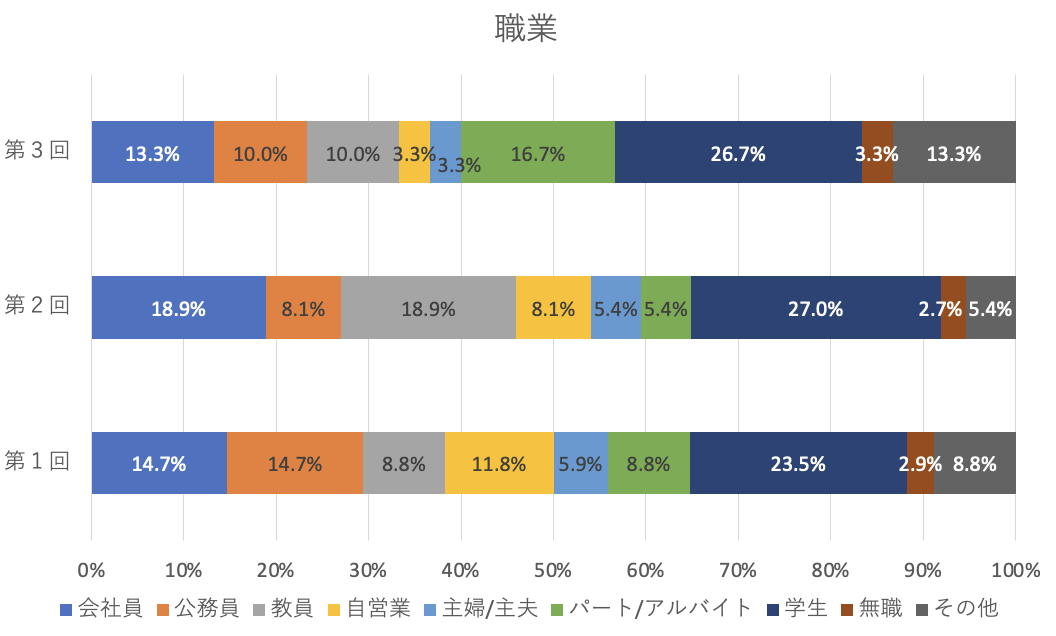

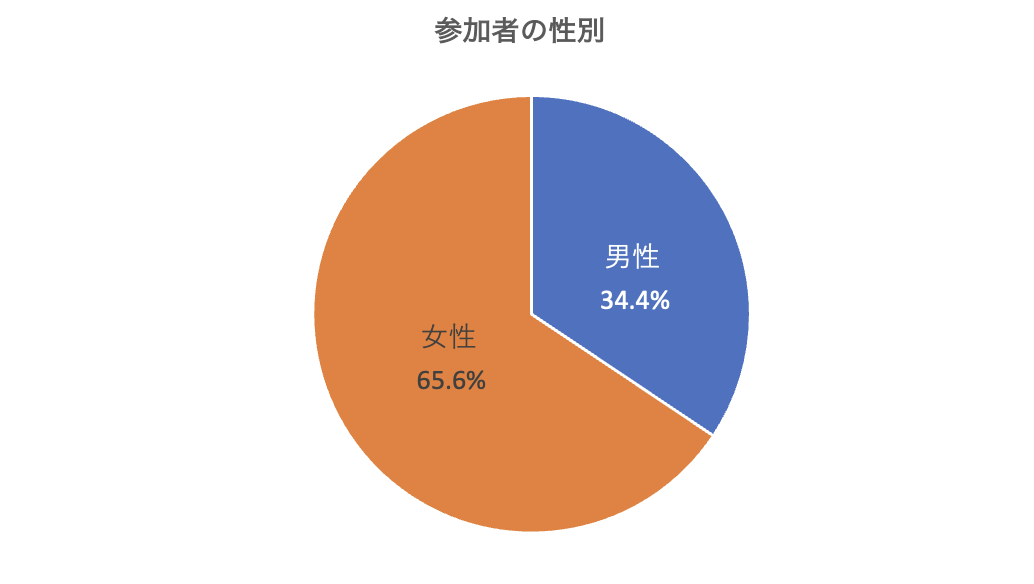

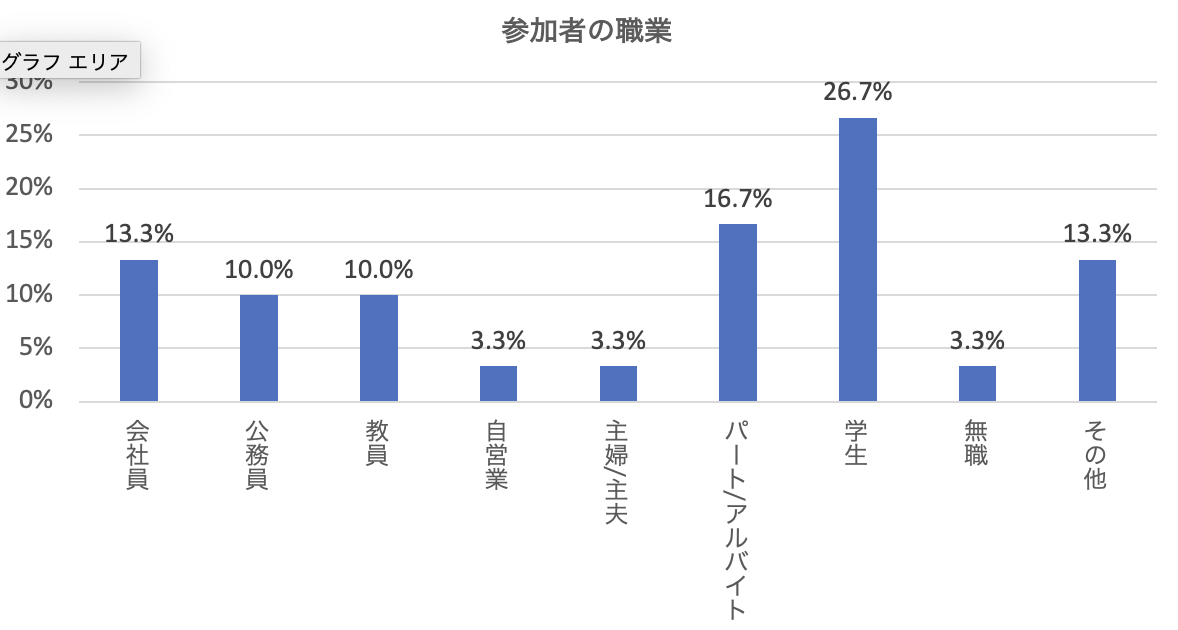

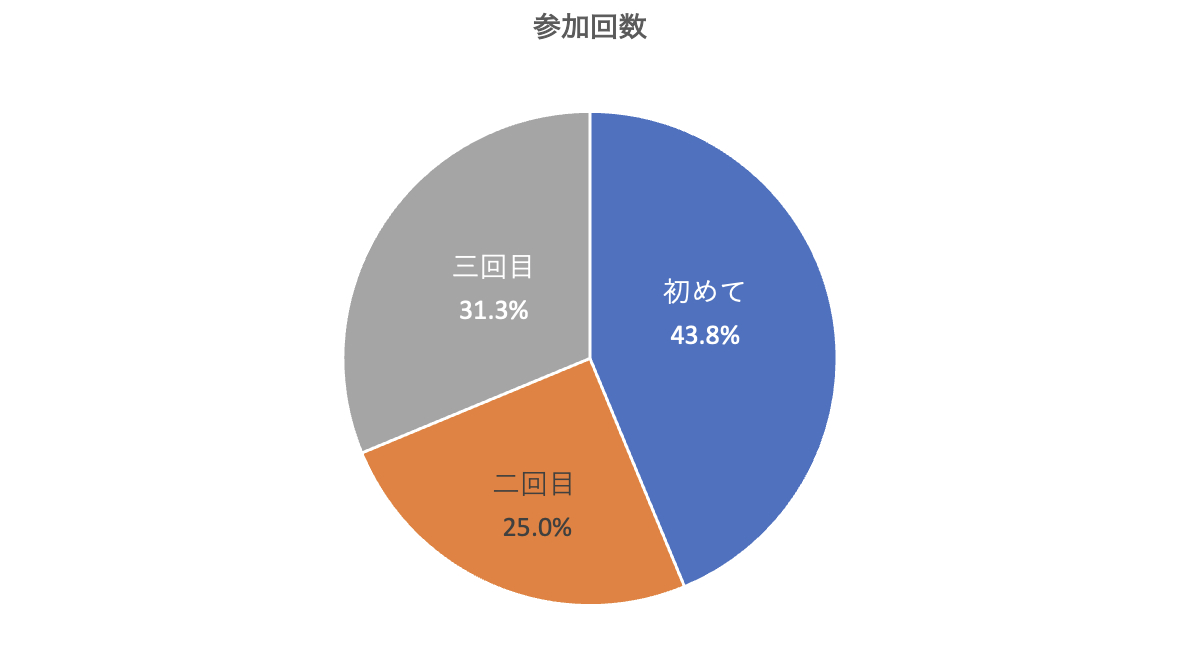

参加者数:55名(一般参加者45名+スタッフ・関係者10名)

【話題提供】

一方井祐子さんは科学・技術と社会の関係を研究している研究者です。その一方井さんからは、市民科学とは何か?そしてその具体的な取り組みについて話題を提供していただきました。

市民科学とは、「専門家や科学機関と共同で、またはその指示の下に一般市民によって行われる科学的な活動」のことをいいます(Oxford English Dictionary,2014)。ただ、定義はこれに限らず、さまざまなものがあります。一般的な科学研究では、研究アイデア→研究計画の立案→資金調達→データ収集→データ処理・分析→結果のまとめ→論文発表→アウトリーチという流れになります。市民科学は、主にデータ収集と処理・分析を担うものと考えられます。

具体的な事例として、「雷雲プロジェクト(石川)」を紹介していただきました。石川県は全国でもとても雷が多い地域です。特に秋から冬にかけて多く雷が発生するという特徴があります。雷研究者が研究にきても、ちょどそのタイミングで雷が発生するわけではありません。そこで観測装置コガモ(CoGaMo)という観測装置を設置していただくという市民科学を実施しています。その結果、2021年12月30日に金沢市の5地点で雷雲からのガンマ線の検出に成功しました。英語の論文になっていますが、謝辞に市民科学に参加した市民の方のお名前も入っています。

「みんなで翻刻」という災害資料や地域資料などの古文献をデジタルデータ化(翻刻)するプロジェクトについても紹介していただきました。色々な専門性を持った人たちが、共同作業を通して翻刻するものです。

こうした市民科学の目的として、第一に研究(科学研究への貢献)、第二に社会変革(課題解決や地域活性化)、第三に教育(自然や社会に関心を持つ生涯教育)があるといいます。

もちろん、市民科学には得意なことと苦手なことがあります。

得意なこととしては、データの収集、大量のデータの分析、専門家より高いスキルをもつ市民の発掘、稀な現象や貴重な生物の発見があげられます。苦手なこととしては、高度な専門知識が必要、大型機器や実験室が必要、複雑な参加手順が必要、要求事項が多い、繰り返し記録する調査です。得意なことと苦手なことを意識しながら、市民科学を進めて行くことが大事だと思います。

最後に一方井さんから、市民科学の10の原則を紹介していただきました。その中から当日紹介された3つだけをここに記します。

・市民が積極的に科学的活動に参加し、新しい知識や理解を生み出す

・職業的科学者も市民科学者も参加によって利益を得る

・市民科学者は、プロジェクトの結果や出版において、貢献を記載される

続いて生態学や緑地環境学が専門の上野裕介さんからは、スマートフォンのAIアプリを使った市民参加型の生物多様性調査について話題を提供していただきました。

生き物観察イベントなどが各地で開催されています。観察会で得たデータをまとめたい。そう思っていてもパソコンが苦手であったり時間がなかったりします。イベントには多くの人が集まりますが、保全活動の参加者はなかなか集まらないという問題もあります。貴重なデータを集めても、分散していて政策や活動に生かすことが難しかったりします。そうした悩みを解決するためAI生きものアプリによる調査について紹介していただきました。スマホアプリである生き物の写真を撮る→AIが自動で種を判定する→送信する→WEB上の地図に反映される→反映された情報は誰でも見ることができる、というものです。

そうした調査として、City Nature Challengeという世界の都市で一斉に、生きもの情報をスマホで集める市民科学プロジェクトがあります。今年は4月26日~29日の4日間で、世界600都市以上を舞台に、iNaturalistというスマホの無料アプリを使って野生の生物観察を行い、種数や観察数を楽しく競う市民科学プロジェクトが行われました。その目的は自分の住む都市の自然を観察し、生き物の多様性をよりよく知るとともに、世界の都市と比較することです。iNaturalistは、世界で740万人が登録しています。主催団体は、ロサンゼルス自然史博物館とCalifornia Academy of Scienceです。

金沢では4月27日(土)、「金沢城で生きものみっけ!」というイベントとして行いました。50人以上の市民が参加しました。

AIアプリのメリットとしては、自分が好きな場所・時間に生きもの調査ができることです。データ集めが楽しくなる仕掛けとなり、自然に親しみ、普及啓発や保全活動へとつなぐことができ、集まったデータはみんなで見たり活用することができます。さらに継続的な活動に広げていくために、令和版「みんなで作ろう!いしかわ生きものマップ」という取り組みを始めています。これ以外にも、AIアプリは外来種の分布地点の特定や獣害の現状把握などにも活用できると思います。

スマートフォンのアプリを使う生物調査によって、市民が生物に関心を持ちやすくなり、参加者が楽しく科学リテラシーを身につけやすいという利点があると考えます。

【対話】

対話の様子をお伝えします(私のゼミに所属する大学院生と学類生が作成したメモをもとにまとめました)。

Aさん:希少な生物の写真を撮ってSNSに投稿すると、正確な場所が公開されてしまいます。正確な場所までは明記しないようにしていますが、問題もあるとも思っています。

上野さん:生物多様性情報を共有する時、必ずその問題が出てきます。iNaturalistでは、すでにいくつかの対応策が試されています。一つは、国際自然保護連合(IUCN)が定める希少種については、自動的に位置情報を曖昧にする機能があります。日本国内でのみ希少種であるなど、この機能が使えない場合には、手動で位置情報を曖昧にするという設定を、投稿者自身が行うことができます。

Bさん:ガンマ線が出るような落雷は、規模が大きい落雷の時でしょうか。

一方井さん:雷はすごく身近な現象ですが、そもそも雷がなぜなるのかっていうのは実はよくわかっていません。一つの仮説として、ガンマ線がきっかけになっているという説があり、それを検証しようとしていますが、まだわかっていません。皆さんのお力で一緒に謎が解けるのかなと思いますので、ぜひ参加してください。

Cさん:仕事の関係で、ロード上に死んでいる動物、ロードキルの調査をしました。ロードキルについて、ちょっと気持ち悪いかなと思いますが、少しやってみたら、その動物が住んでいる環境がわかるじゃないのかと思います。

カラスが増えているという話がありますが、カラスはどこで巣を作っているのでしょうか。カラスの巣を実際かけているところを探してみましたが、春先だったら、大きな木にカラスの巣をかけている様子が見ることができます。

自分が普段過ごしていく中で生き物をいろいろ見る機会があるのかもしれないので、そういったチャンスを皆さんに活かしていただきたいと思う。

Dさん:ロードキルは大事な問題です。やりたくない人が写真撮るとかっていう勇気いりますね。

Cさん:通勤途中なので危ないですが、ある程度までは判別できます。大体タヌキが多いです。大きなものではイノシシも見たこともあります。その動物がいたんだよ、周辺の環境については非常に重要なデータになると思います。

Eさん:ロードキルに関して、鳥を見るのが好きなので、山奥に結構行来ますが、ロードキルは結構見ます。どこに連絡すればいいんだろう、どうすればいいだろうとずっと悩んでいました。

上野さん:位置情報を残す場合は、先のiNaturalistのようなアプリで記録するのは一つの方法。安全上の問題で連絡が必要であれば、道路管理者に相談すれば、管理者が分かると思う。一方で、ロードキルのデータがないと解決策を考えられません。ロードキルが発生する道路から集中的に対策していくべきだと思います。

菊地:イリオモテヤマネコなどの絶滅危惧種では、ロードキルのデータを蓄積していると思いますが、普通種ではそこまで行われていないでしょう。ロードキルのデータとして活用する市民科学は、一つのあり方としてあるかもしれません。

Fさん(学生):石川県によるクロダイの放流について。石川県では県が主体となってクロダイの放流が毎年行われているが、それによって、養殖カキの問題が起こっている。2023年の新聞記事では、養殖カキが40万個が全滅していたことがわかったが、県はさらにクロダイの放流を続けようとしている。生産者のためにも生態系のためにも放流はあんまりすべきではないのかなと思う。

上野さん:放流だけでなく、今温暖化で数が増えているので、千葉県や兵庫県など各地でクロダイの食害が問題になっています。一方で、クロダイは漁業対象種で、釣りの対象としても人気があります。適正なカキ養殖とクロダイの放流量をきちんと科学的に管理する、資源管理の視点からの分析が必要です。そのバランスは、科学的根拠に基づいて判断するべきだと考えます。

菊地:資源管理の話。データを取って、それがどんな影響を及ぼして、その影響が何か悪影響があるのか、それについてどう対応したらいいのか。科学的な手法を用いながら、議論したうえで政策を考えていくことが大事だと考えます。

Gさん(学生):カキの業者に対する賠償について気になります。カキとクロダイの生息地を分けることができないのかな疑問に思いました。

Hさん:そういう問題が市民からの問題提起になるじゃないのかなと思います。市民からのテーマの提起。求められているテーマを市民科学で取り組まなければならないじゃないのかと思います。

菊地:市民に研究を手伝ってもらう市民科学もありますが、市民が抱えている問題、どうしたらいいのかわからない時に、市民が科学を使う。これが市民科学の1つの重要な役割だと思います。

一方井さん:市民科学の議論でも必ず出てきている重要な話。市民科学は2種類があるといわれています。一つはトップダウン。専門家が問題設定をして、必要なデータなど、皆の協力を求めるものです。もう一つはボトムアップ。市民が主体となって、必要だったら専門家が知識を提供します。両方とも大事です。分けるのではなく、できるだけ一緒にするのが望ましいです。

Iさん(野鳥の関係者):どのアプリを使ったらいいのか、よくわかりません。

上野さん:生き物のプロジェクトでも、様々なアプリや、データベースがあり、統合しようとしても記録の仕方が全部違います。世界的には、1つにするプラットフォームが必要という議論が進んでおり、様々な記録項目に対応できるDarwin Coreというデータ共用のためのフォーマットも出てきています。一方で、それぞれのプロジェクトで、データの所有者の問題や倫理的な問題、どこまで情報をオープンにしていいのかといったことで意見が割れてしまい、共有できないという事例もあります。

菊地:自分たちで市民科学をしてみたいというアイデアがありませんか。

Jさん(大学教員):猫を探すアプリ。輪島市朝市通り周辺に、猫ちゃんを探すの張り紙がたくさんある。そういうデータベースで、自分の猫ちゃんを見つけるといいのかなと思います。

Kさん(学生):同じ地域に住んでいても、いろんな方がいて、いろいろ考えることがあると思うので、一か所に集めて、意見交換して、新しい知見を増やして、目に見えないものを共有したら面白いじゃないのかと思います。

Cさん:クマによる人身事故の話。石川県では、クマの出没情報をホームページで公開している。市民側が集まっている情報をどうやって使ったらいいのか。情報を公開するだけではなく、どう対処するのか。私たちも、その使い方を考えていかなければならないのかと思います。アウトプットの問題。

Lさん(県立図書館関係者):どういうふうにアプローチしたら皆さん情報をもらって、集めてくれるのかな、みんなに興味を持ってもらったらいいのかなということは重要だと思います。

Mさん:行政の人たちは、このことについて実際どう思っているのでしょうか。

Nさん:冬の雷は怖い、うるさいと思っていましたが、だんだん成長してくると、印象が変わりました。ロードキルについても、見方を変えると問題を感じる的ます。雷もロードキルも同じように、付加価値がある、ストーリーをつけるという視点が大事だと思います。

菊地:人間の見方によって、ネガティブに捉えたものや事柄がもう少しポジティブな形に変わるかもしれません。

Oさん(大学教員):市民科学は、かなり前から進められた取り組みだと思います。市民科学会議のようなものを作ったらどうでしょうか。こんな面白い話があるとか、これは優れているとか、そういうものがもっと広がっていくと、人々の市民科学に対する関心を引きます。

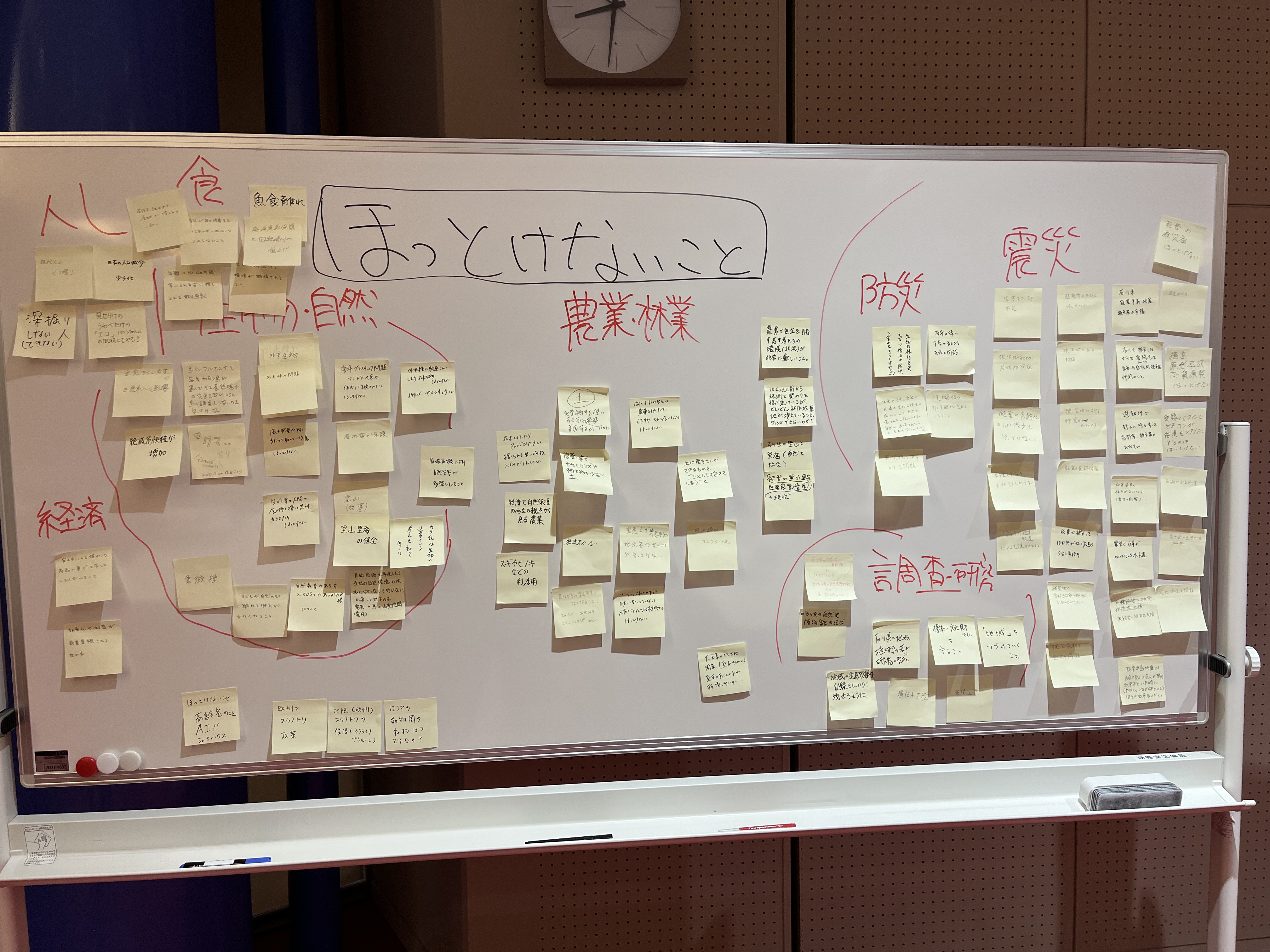

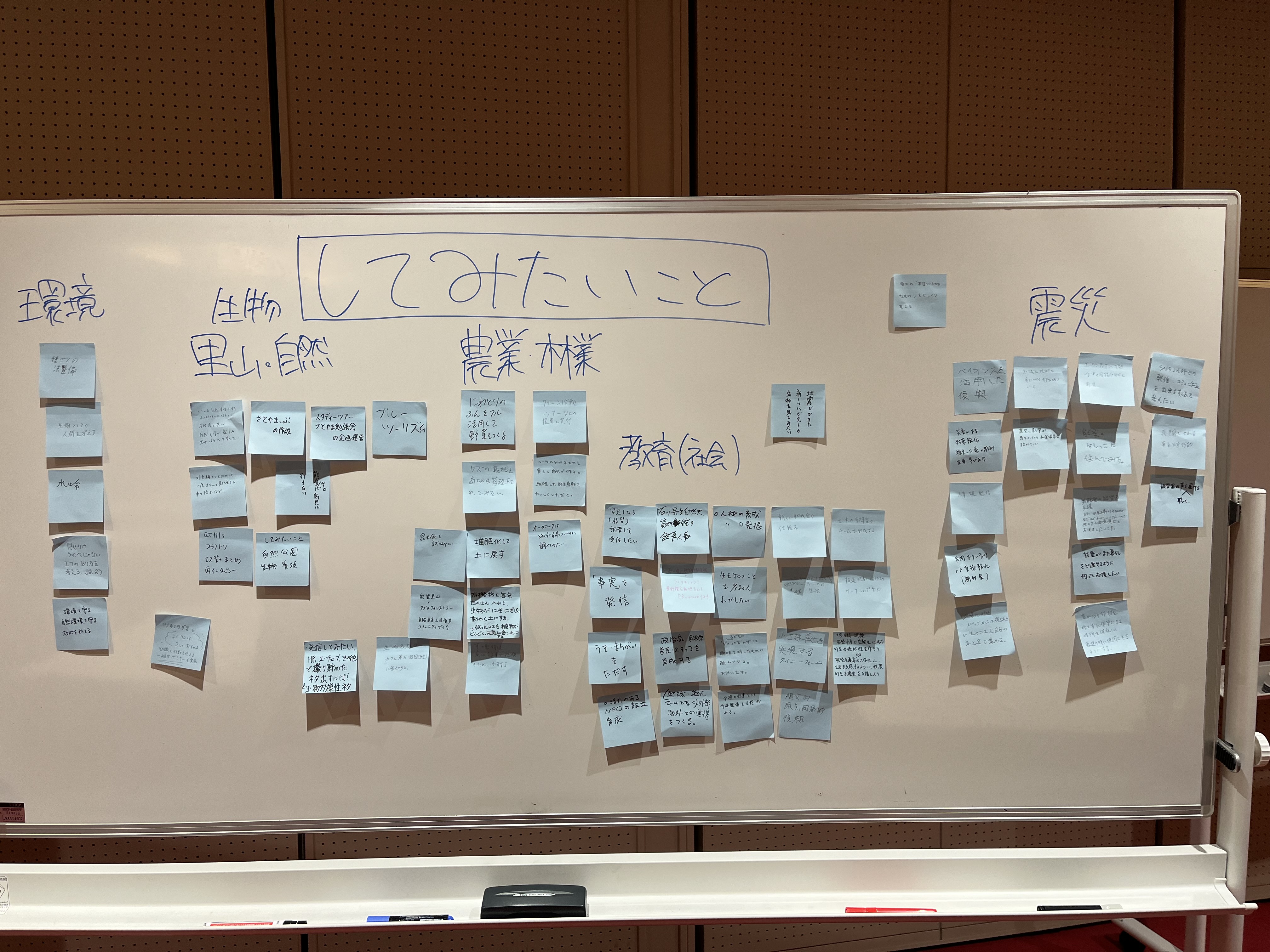

菊地:今日の対話を通して、市民科学のアイデアを出すワークショップをやってみてもいいのかなと思いました。石川県内、金沢、能登の問題に対して、市民科学のアプローチから、どんなことができるのか、何が必要なのか、どんな人が繋がっているか、そういうような具体的なことを考えていき、形にすることは重要だと思います。

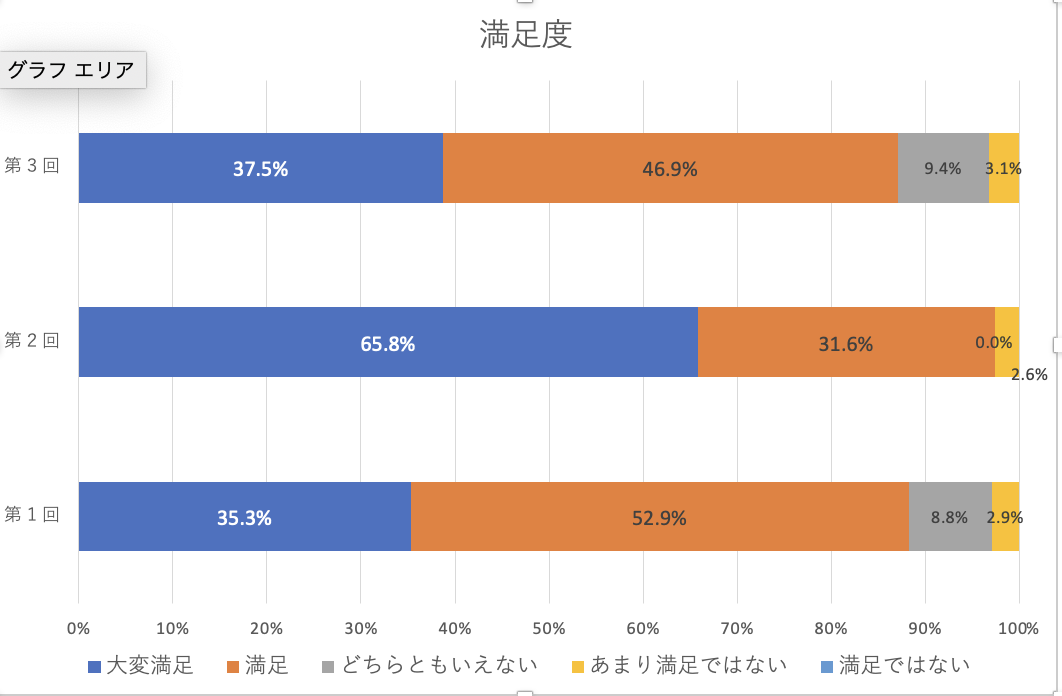

今回も二時間では少し時間が足りなかったようです。参加者のみなさんは、まだまだ話したいことがあったようです。

具体的に市民科学を考える、提案する場をつくりたいと思います。

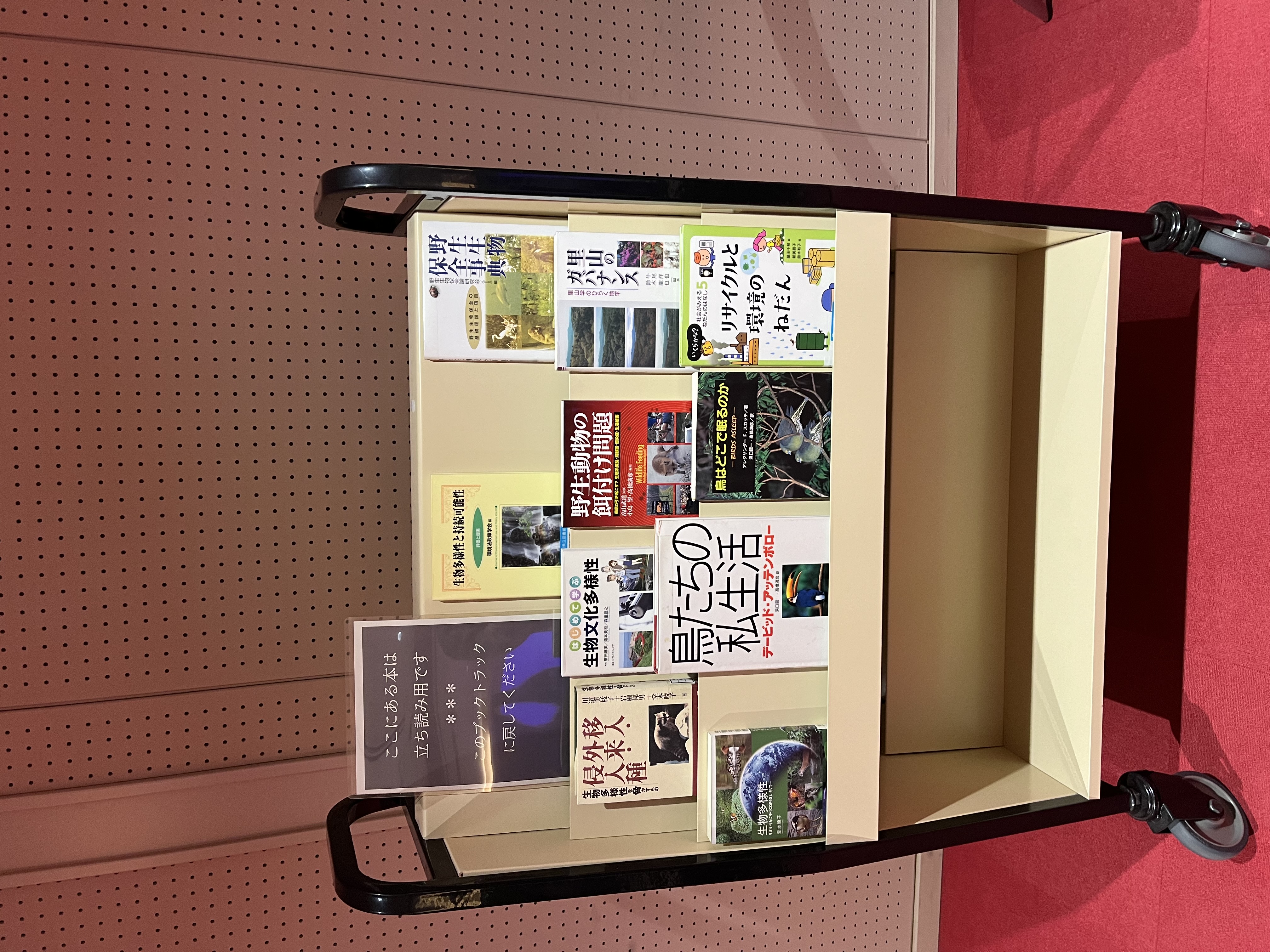

石川県立図書館で集めてもらった市民科学に関連する書籍。

いつもありがとうございます。